纸上的画被绣出来了?好奇心拉满~进军上海缂绣书画展现场!

发布时间:2021-06-01

浏览:4111

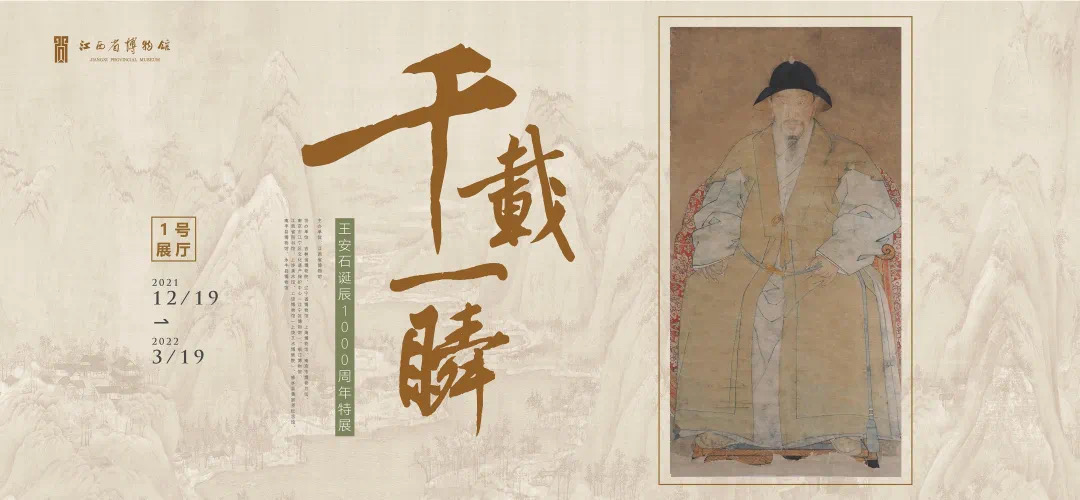

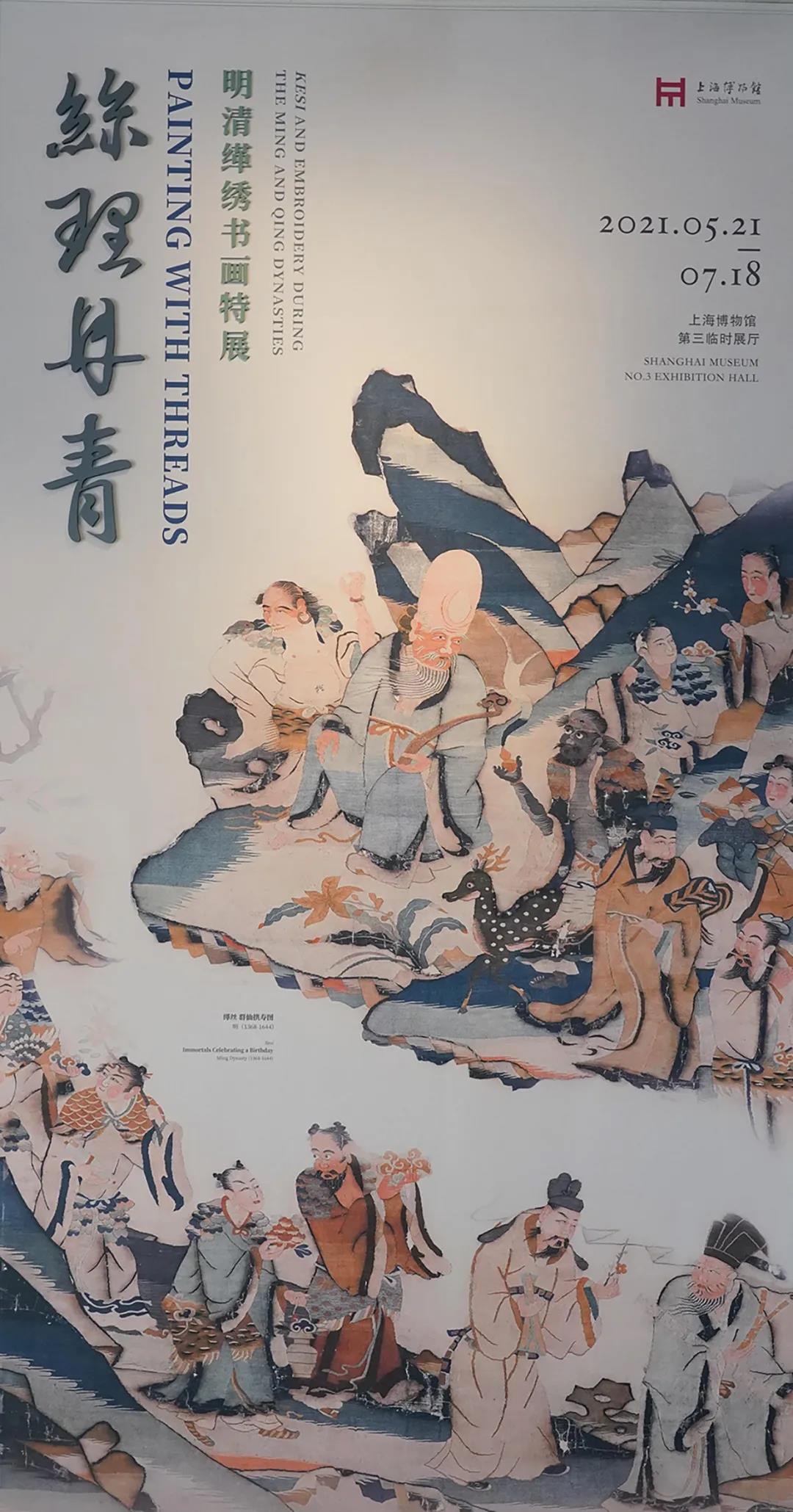

丝理丹青——明清缂绣书画特展上海博物馆 第三临时展厅

丝理丹青——明清缂绣书画特展展览时间:2021.5.21—7.18展览地点:上海博物馆 第三临时展厅

展品名单

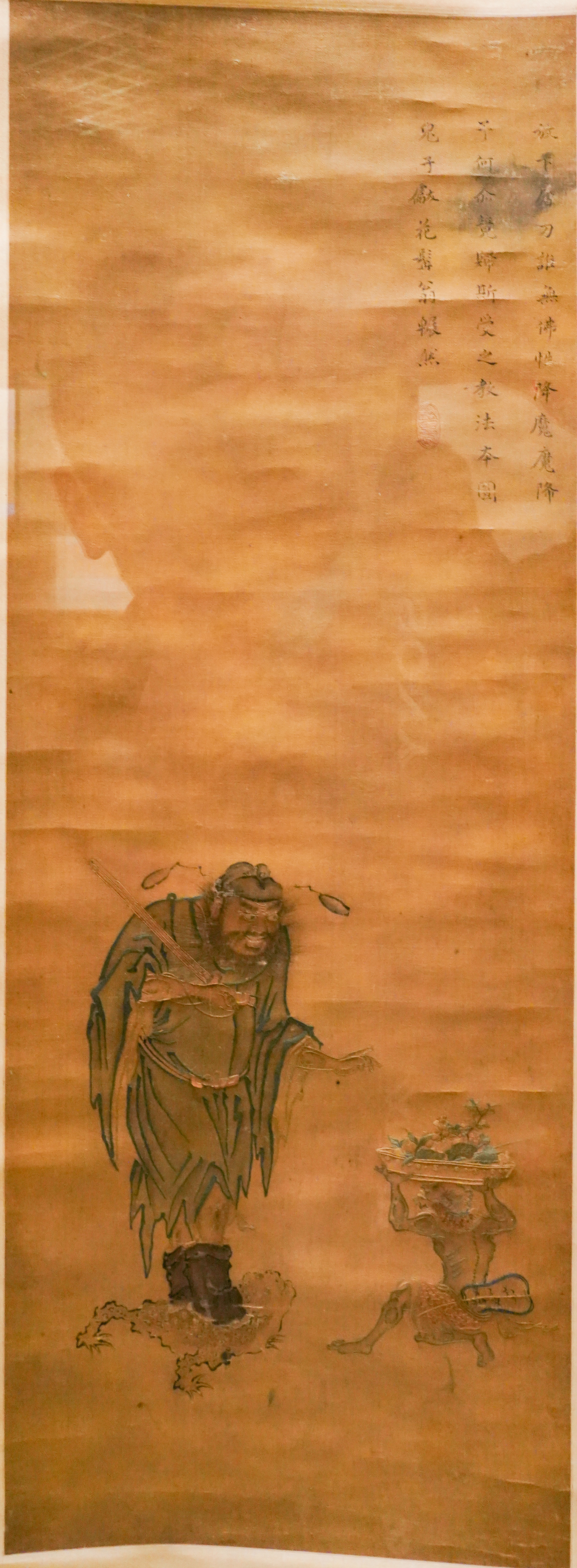

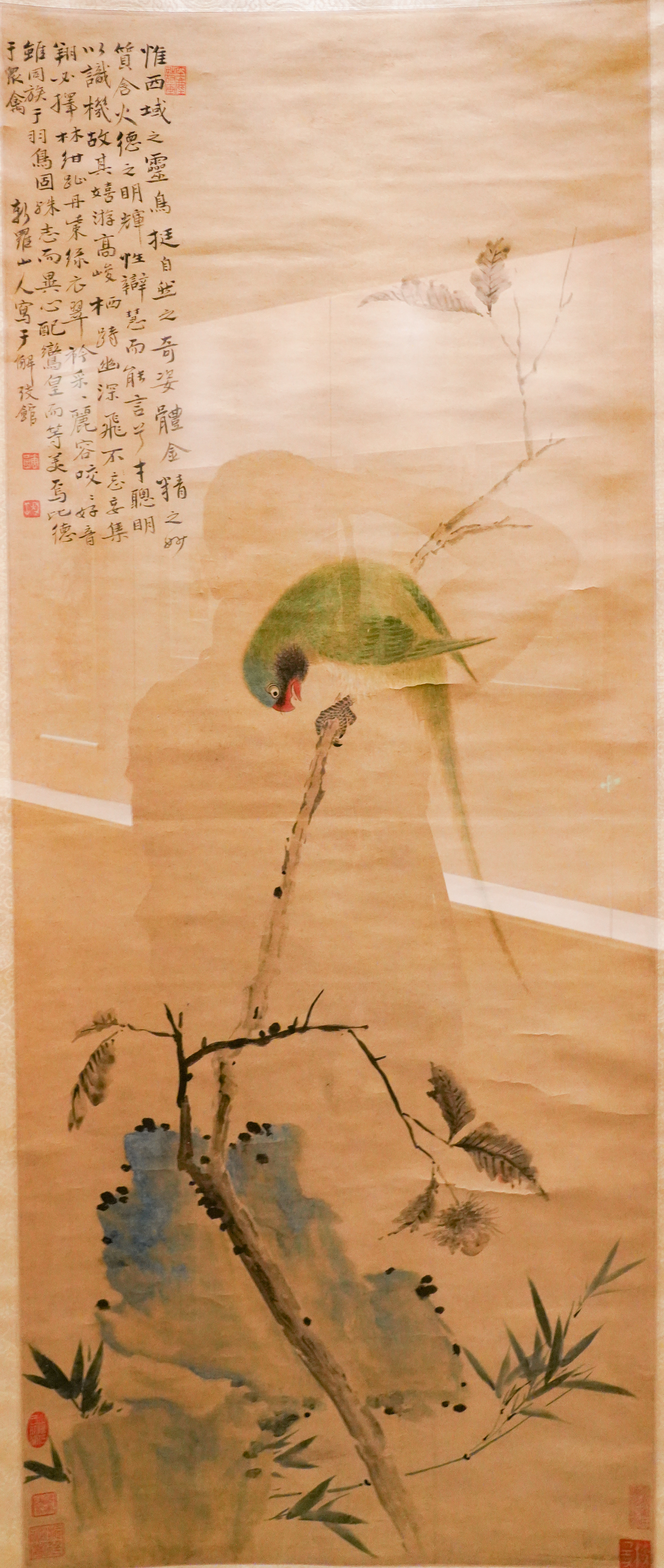

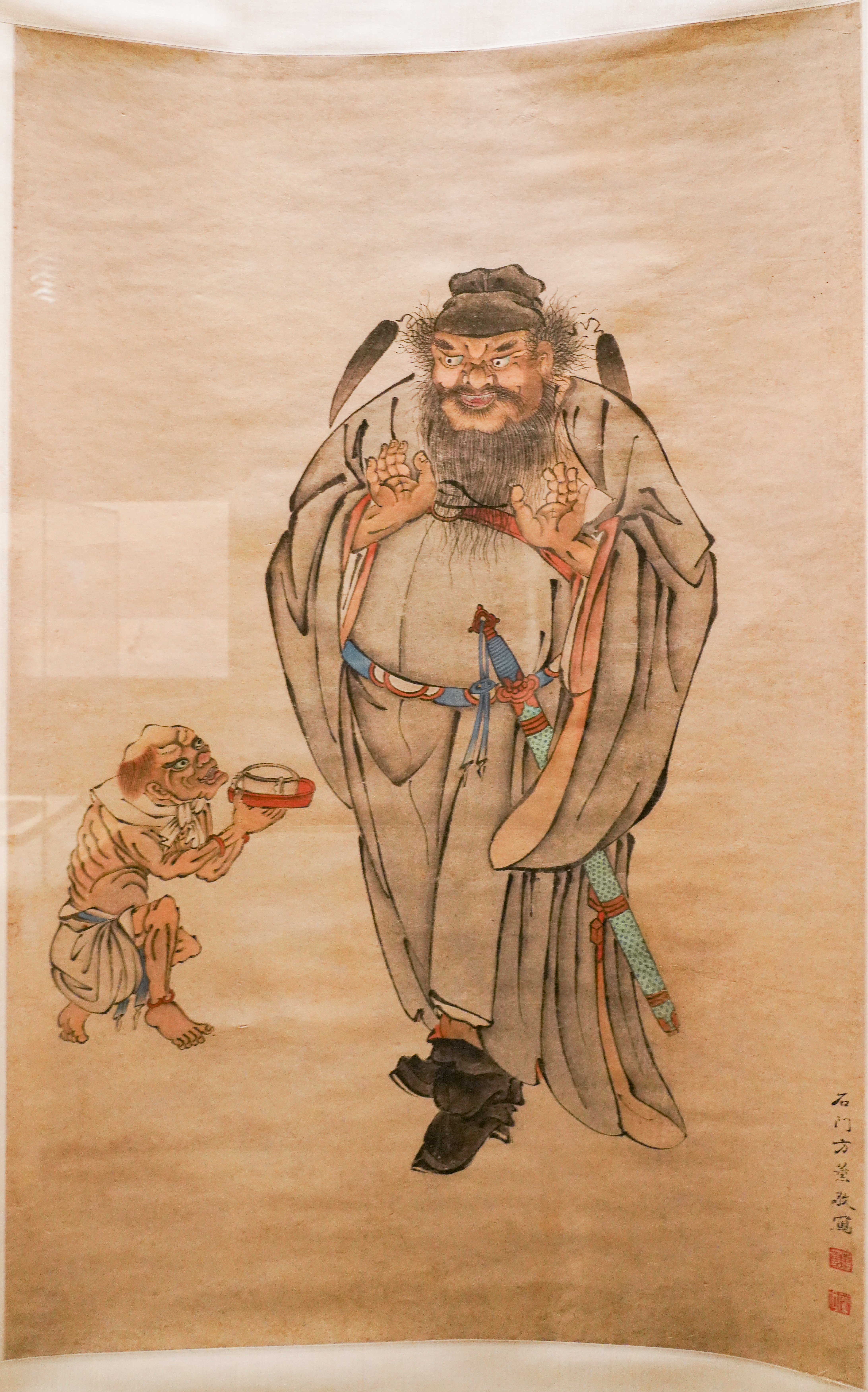

一、明清缂丝书画1.《缂丝 群仙拱寿图》2.《缂丝 群仙祝寿图》3.《缂丝 婴戏图(一对)》4.《缂丝 石湖赛龙舟图》5.《缂丝 黄鹤楼图》6.《缂丝 仿郑簠隶书》7.《缂丝 花鸟图》8.《缂丝 花卉册(六开)》9.《缂丝 玉堂富贵图》10.《缂丝 竹石图扇面》11.《缂丝 花鸟图纨扇》二、明清刺绣书画12.《安喜宫施 刺绣佛像图》13.《顾绣 十六应真图册(十八开)》14.《刺绣 十六罗汉图册(八开)》15.《顾绣 钟馗像》16.《顾绣 东方朔盗桃图》17.《顾绣 东山图》18.《顾绣 竹石人物花鸟合册(十开)》-缪瑞云 19.《顾绣 花卉虫鱼册(四开)》-韩希孟 20.《顾绣 金眸玉翮图》21.《顾绣 鹦鹉蟠桃图》22.《刺绣 金带围图》-赵慧君23.《刺绣 牡丹蜜蜂图纨扇》24.《刺绣 花鸟图(四幅)》沈寿25.《刺绣 楷书七言诗文(一对)》沈寿26.《刺绣 草间卧虎图》沈立27.《刺绣 仿倪田花鸟虫鱼图(四幅)》附录 相关书画作品28.《花鸟草虫图册(八开)》-文俶29.《设色花卉册(十开)》-王维烈30.《十六罗汉图册(十六开)》-李麟31.《隶书诗轴》-郑簠32.《群仙图轴》-吕学33.《鹦鹉图轴》-华喦 34.《钟馗像轴》-方薰35.《倦绣图轴》吴穀祥、倪田36.《松鼠图轴》倪田

明清缂丝书画

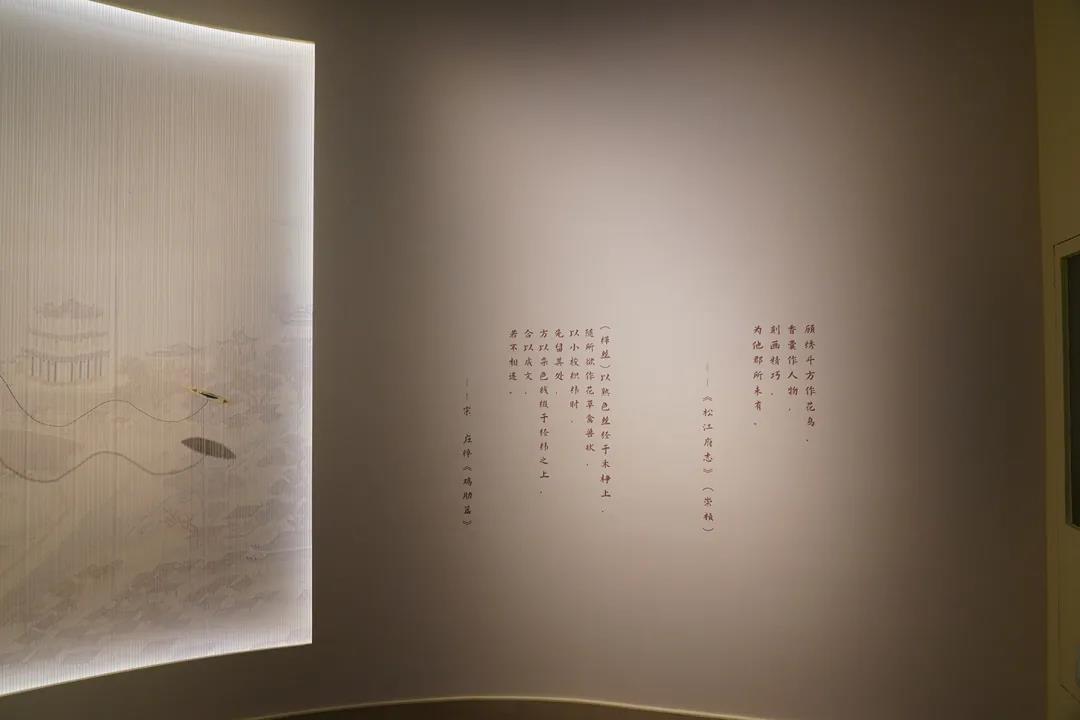

生蚕丝走经线,彩熟丝走纬线,通经断纬,平纹成作,这是缂丝技艺不同于所有丝织品的地方。古人曾称赞缂丝作品“承空观之,如雕镂之象。”它们是中国古代书画作品中的“3D工艺品”,具有极高的观赏价值。

展览简介

缂丝与刺绣,其取径书画,融入丹青艺术,绽放绚烂光芒,成为中国艺术史上的独特风景。本次展览甄选上海博物馆馆藏中国明清绣精品27件套,辅以书画8幅,缂绣走梭行针如挥毫赋彩,运丝之理融于画意之间,呈现一派丝理丹青的艺术妙趣。这也是继2007年“海上锦绣——顾绣珍品展”之后,上海博物馆举办的又一次珍贵丝绣特展,以期观者饱览其非凡技艺与高雅格调。

一、明清缂丝书画

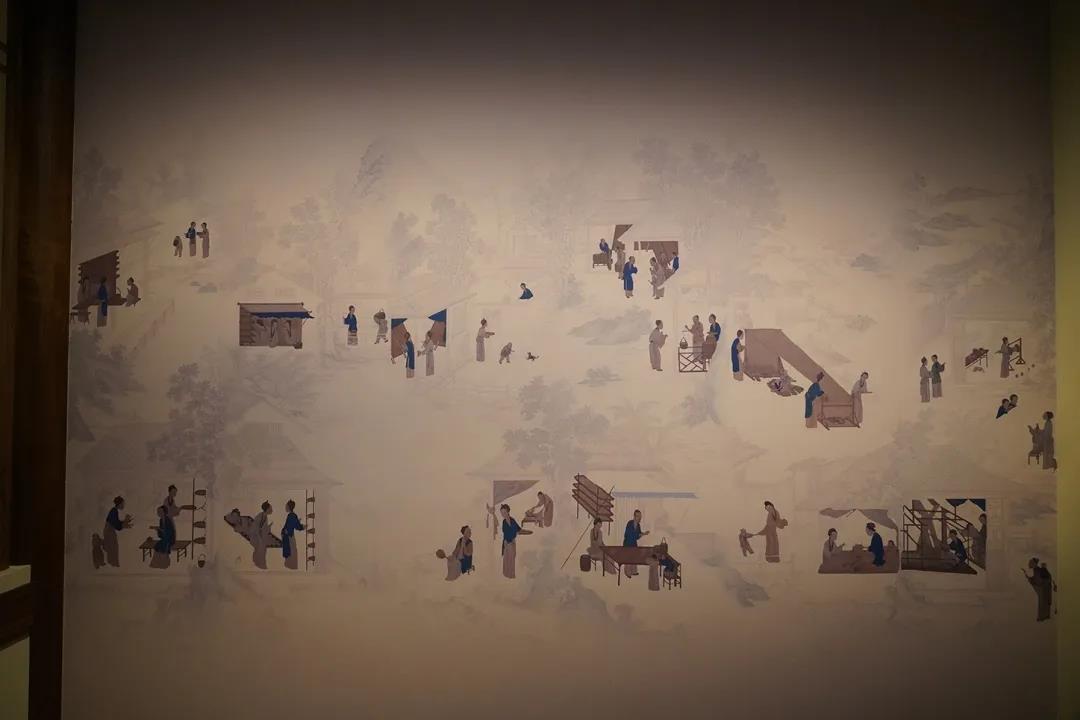

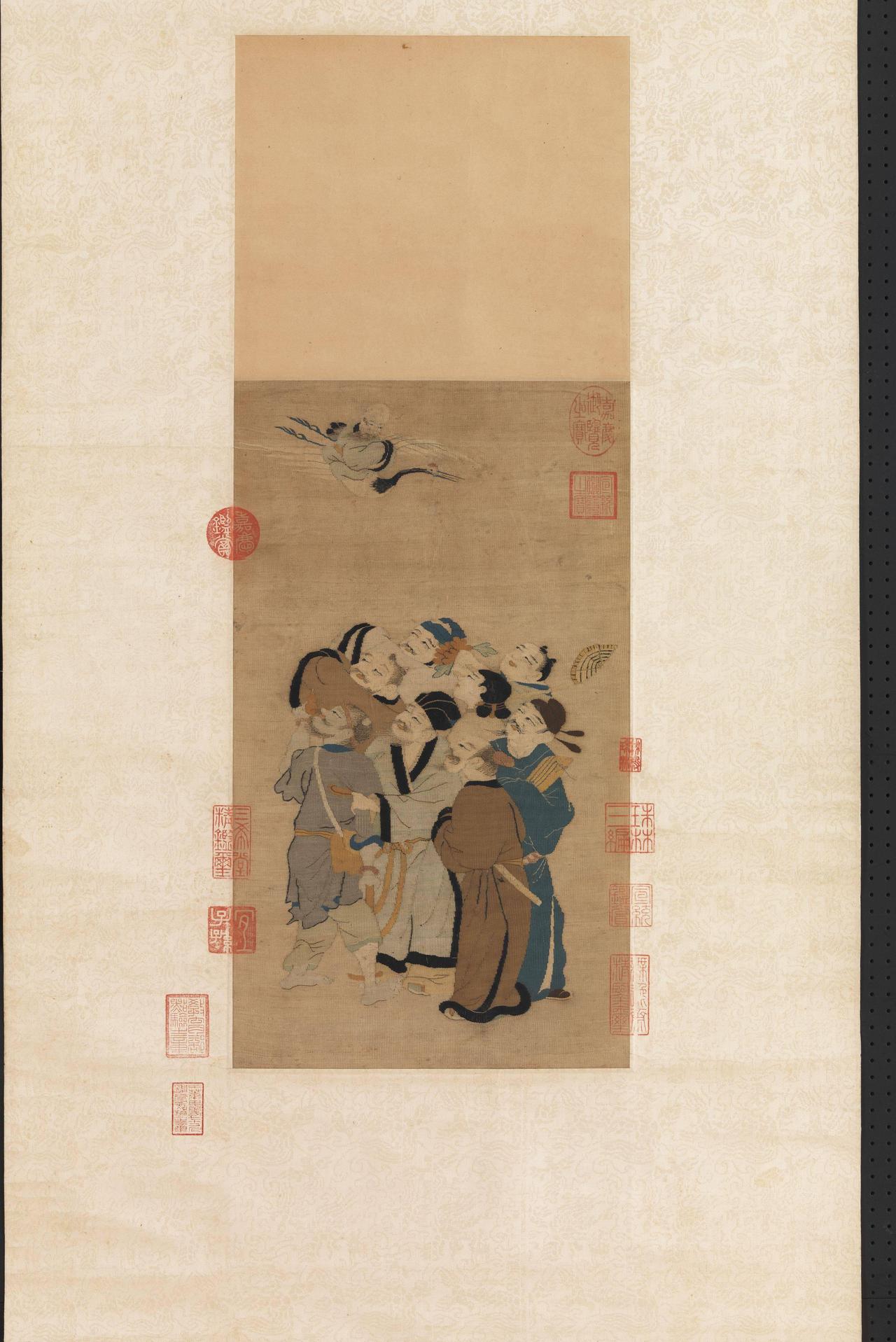

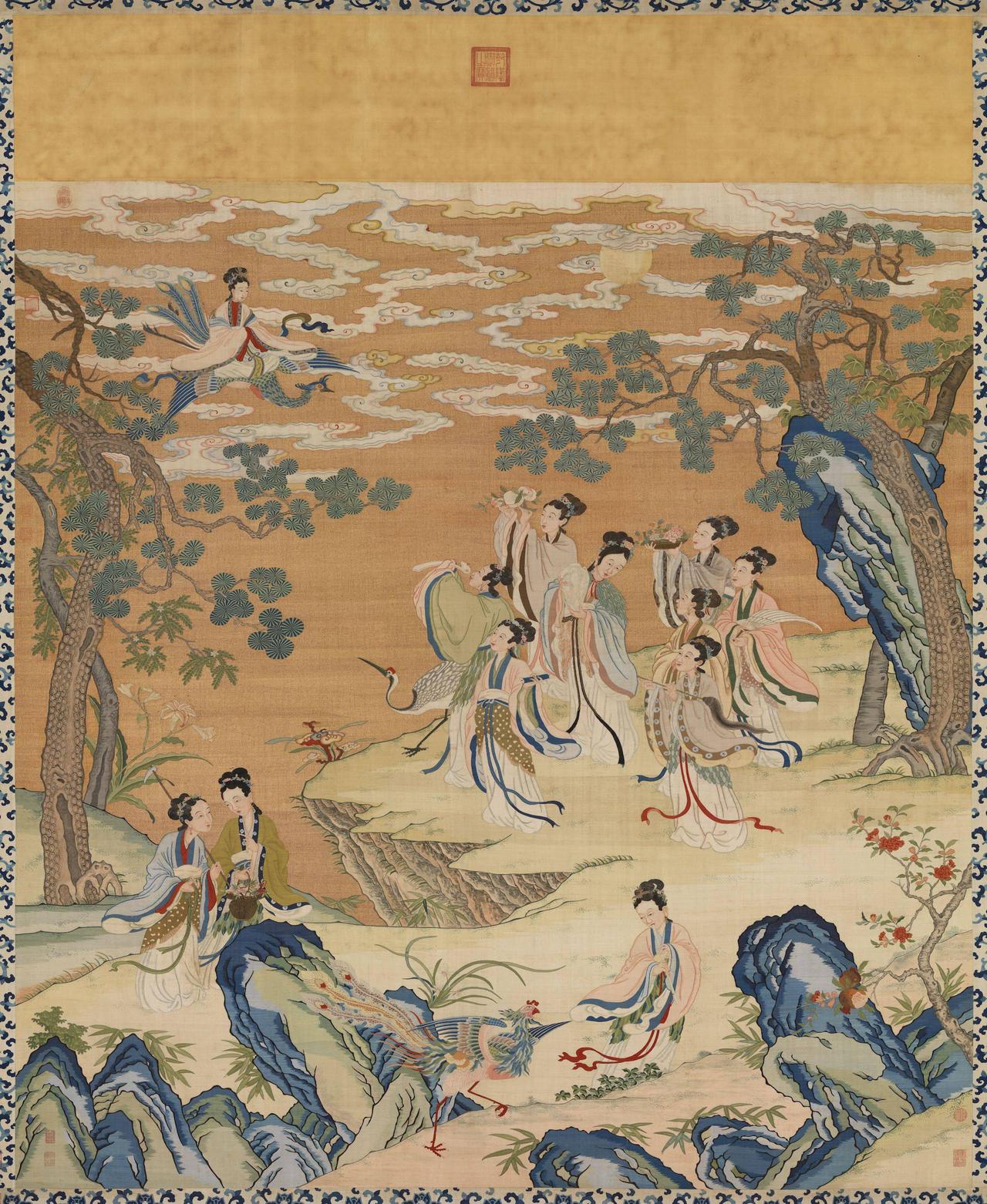

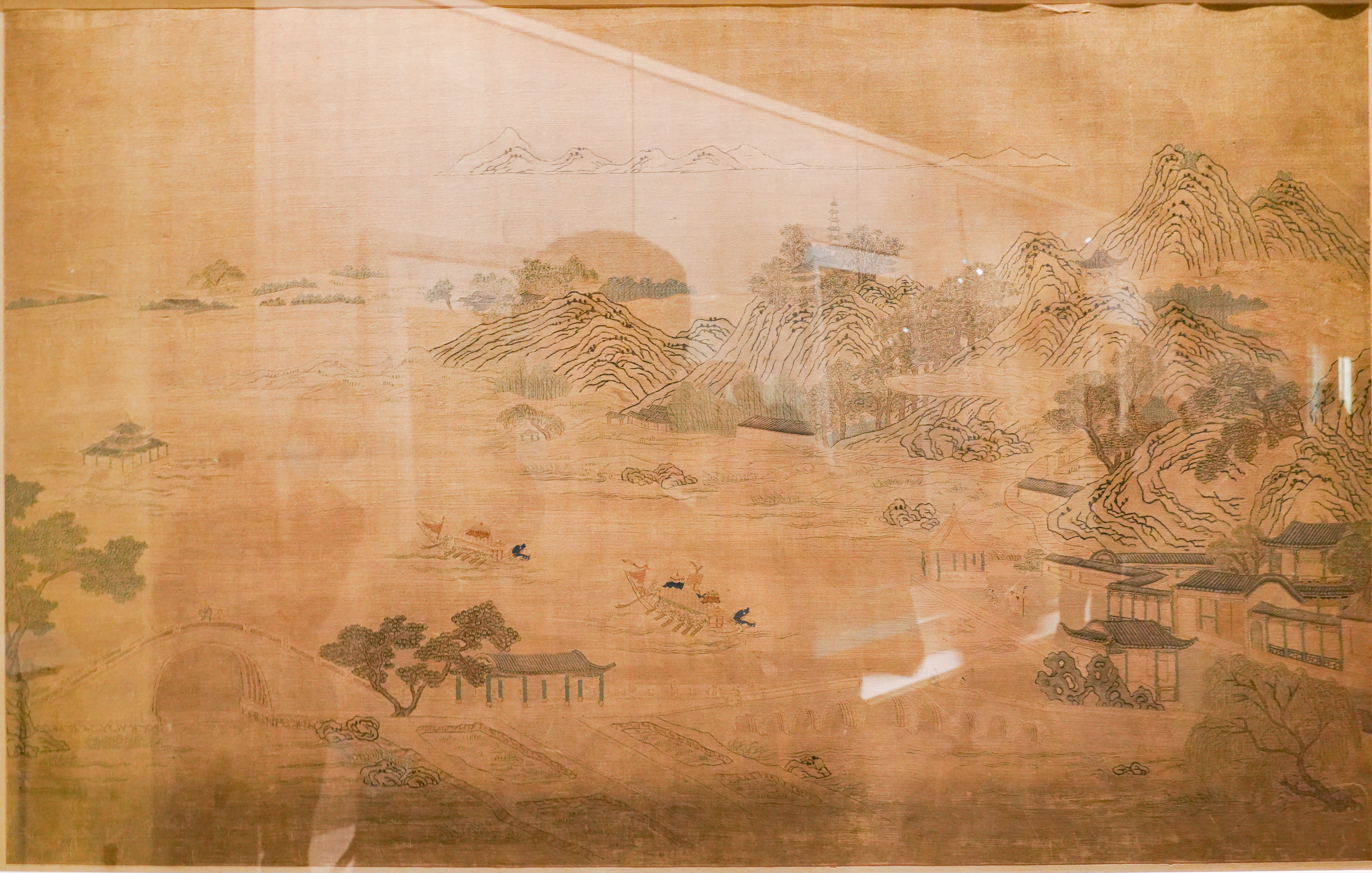

缂丝作为一种织造技法,在宋代汲取绘画艺术表现方法和观赏方式后呈现出新的样式,缂与画的技艺互通互补,相得益彰。明清缂丝继承宋元缂丝书画气韵,题材则人物、山水、花鸟等俱全。具特色的一类为气势恢宏的巨幅画作,多以山水、楼阁和人物为题材,如仙凡故事或山水名胜等。另一类则心思营巧,以雅致的小幅画卷、册页或者扇面为样式,力求每一处都精工细作,方寸之间所见竹石、花卉和虫草等,摹画如真,绘难辨。明代丝画呈现出朴拙可爱的风格,工艺细腻,出图案后略加补笔,令人爱不释手。清代丝风格逐渐转向,画面更为精致妍丽,色彩明媚鲜亮,中后期则大量以绘补缂,渐为时尚,蔚然成风。

【展品1】《缂丝 群仙拱寿图》明 (1368-1644)纵164.5厘米横118.6厘米此件明代丝作品以宋代珍本图为粉本织而成,尺幅宽阔罕见,气势恢弘。画面以传说中西王母于寿辰之日,在瑶池开蟠桃盛会,众神仙纷纷前往为其祝寿为主题。位于中心位置是一寿星老者端坐,背靠青山峻岭,侧身回望,似引路相邀众仙前往祝寿。他周边不仅有八仙,还有赤脚大仙、麻姑、梅花仙、和合二仙和东方朔,共计15 位暗合长寿寓意的仙人们相伴携来,于瑶池岸边拱手奉献并恭候位于画面左上方乘凤而来的西王母。丝所用技法有平、勾(构)、损、结绎、掺和绎、木梳和长短等法,还有明代独创的凤尾绎法。以粗细不同的丝线表现眉目眼珠的细节,也有以两种不同丝线合为一体作合花线(纱),用于如何仙姑的包袱布等处,局部如人物发簪或戒箍、金腰带等处则用抢金线织,称为金。

【展品2】《缂丝 群仙祝寿图》清(1644-1911)纵179.8厘米横91.7厘米图为清代祝寿流行题材,描绘了群仙为西王母祝寿的宏大场面。云雾青山环绕间玉殿蜿蜒而出,青松与飞鹤相映,仙桃攀群石伸展。西王母乘凤而来,侧伴两位掌扇仙子,玉台前仙人纷沓而至,有三星、八仙、张仙、和合、东方朔、张古老和麻姑等,他们拾级而上,或聚或倚,熙熙攘攘,热闹非凡。全幅以多色彩纬平而成,如衣服和群石块面等。其余细节纹饰、轮廓线等皆以笔墨补绘。东方朔所盗巨大仙桃则以长短技法出桃红部分,西王母冠饰及项圈以抢金线出。群仙祝寿题材自古广受喜爱,明清时期常见巨幅丝作品,织作往往需苦心经营。而至清中后期,此类题材往往在粗略成之后,大量以笔补绘,缂丝技法上渐呈衰微之势。

【展品3】《缂丝 婴戏图(一对)》清乾隆(1736-1795)各纵 84.5厘米横43厘米此为清代风俗画题材中常见的一对《婴戏图》,设色明快古雅。图中浅色坡地上为一头戴紫金冠、身着海水江崖纹华丽袍服的少年童子,手托一只扦插牡丹花枝叶的青花瓶,寓意“富贵平安”。周围有三个嬉戏的锦衣幼童,有的手执石榴枝,有的拉着小船车具,车上有官帽和腰饰,寓意“富贵传代”。童子身后有一株盛放的白玉兰树,背靠玲珑湖石,象征品格高洁。坡地近处有湖石和木芙蓉数枝,柔美清新。另一图中为一头戴紫金冠、身着团花蝶纹华袍的少年童子,一手高托武将红缨头盔,正与其余四个幼童相嬉戏。幼童有的手持长戟,上悬小罄,谐音寓意“吉庆”,也有持花果、花枝等吉瑞花卉者。童子身后有一株硕果累累的石榴树,寓意“多子多福”。坡地近处有湖石,并牡丹和菊花数枝,娇娆清丽。

【展品4】《缂丝 图石湖赛龙舟》清乾隆(1736-1795)纵58厘米 横92.5厘米此件缂丝画以端午佳节苏州石湖上赛龙舟画面为粉本织而成。画面风格宏大清远,写实感颇强。画面近处为遮阳避雨的廊亭,东接以石垒成的单拱越城桥,西连著名九拱联珠玉带样的行春桥。两桥贯联,为苏州石湖特色景观。行春桥前两艘龙舟,龙头蓝色(象征水龙),正争先恐后地靠向西岸边码头。前一艘十二桨一舵,上层有两顶华盖;后一艘十桨一舵,上层有一顶华盖。临湖的水榭码头气势巍峨,两角还有四方亭台,身后有回廊门庭和楼阁院落。码头边有一童子欢呼雀跃,一执杖黄袍黑长者由侍从扶坐着。远处山群为弥陀山、七子山和旺山。东侧对着越城桥的“湖心小岛”名为天镜阁。丝技法主要以勾(构)和平为主,辅以结缂、合花纱和搭梭等多种法。清乾隆时期山水丝画中常见的人物、山石、树木、建筑等细部,多用笔墨渲染或以皴法绘就。此类绎丝山水画工艺要求极高,存世精品量少,乾隆时期一时风行,而后稀见。

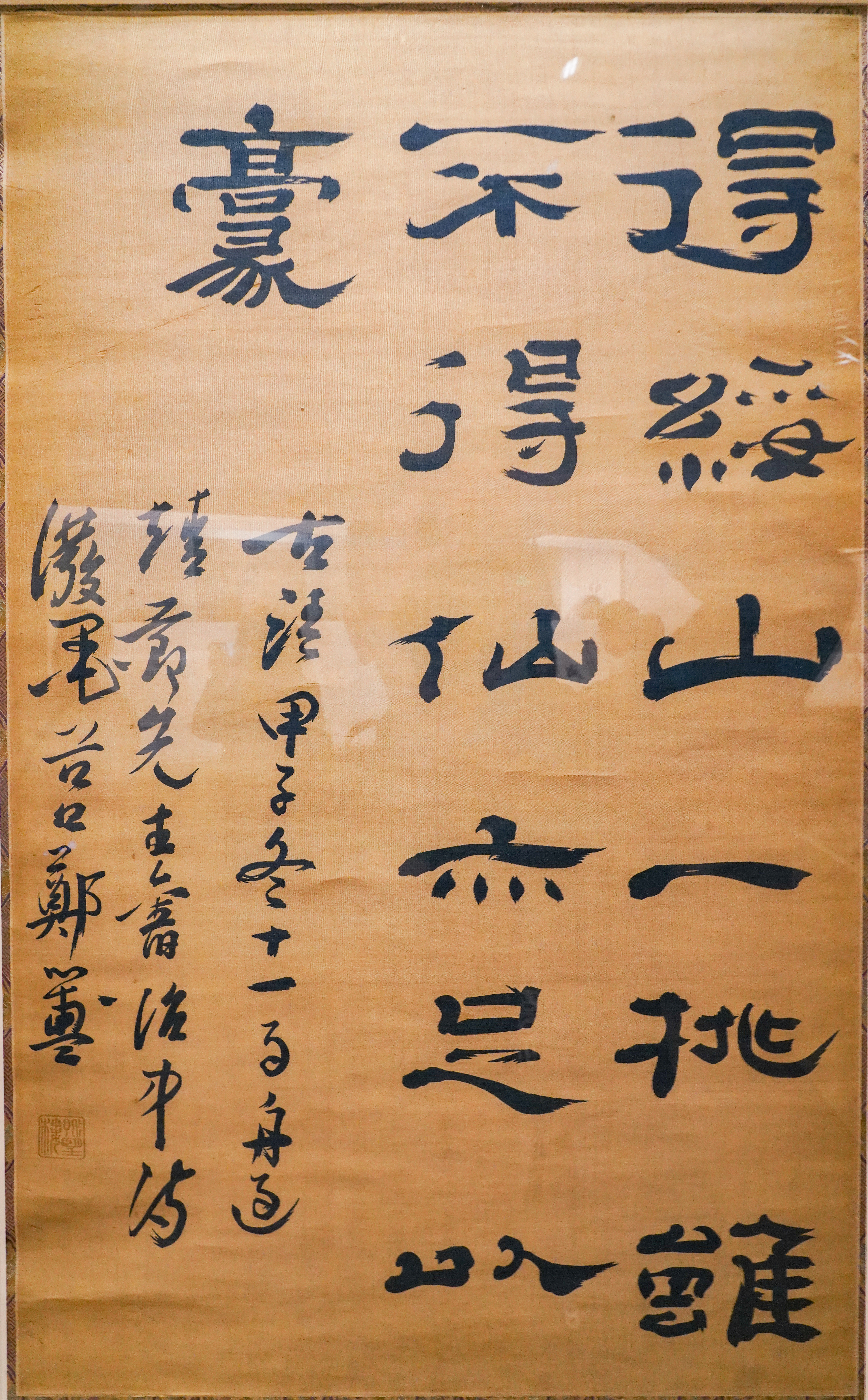

【展品6】《缂丝 仿郑簠隶书》清(1644-1911)纵95.5厘米 横58.5厘米郑(1622-1693),字汝器,号谷口,上元(今江苏南京)人,清代早期著名书法家,擅隶书,尤醉心于汉碑。图中所绎书法以郑所写“得绥山一桃,虽不得仙,亦足以豪”为粉本,下绎墨书“古语甲子冬十一月舟过靖节先生旧治中诗泼墨。谷口郑篮”。“脉望楼”朱文方印。传说周成王时,有葛由乘木羊到蜀地,又登绥山成仙而去。由于绥山盛产桃,后遂以此句《绥山谣》咏诵仙境之地。缂丝作品中纯以书法为粉本的较少,个性鲜明的名家书法墨宝则更罕见。郑蕙的书法于稳拙中见豪迈,气势澎湃,法以平埠配以精细打纬技术来把握字形,才得以摹绎出自然流畅的笔迹,显现出浑厚大气的风范。

【展品7】《缂丝 花鸟图》明(1368-1644)纵60.4厘米 横29厘米此丝花鸟图稿本用笔简逸,不求形似,设色清雅,古朴可爱。图中天空有五色祥云浮动,一株海棠树婆娑伸展,枝叶繁茂。树叶用色丰富:有深绿、碧绿、草绿、蓝绿、嫩绿等,枝头开有粉白花朵,生气盎然又高洁典雅。树杈间立有一对长翎尾的雀鸟,翅膀五色华彩,俏丽可爱。两鸟一高一低,相视鸣叫。树底下山石坡地上耸立一组蓝色玲珑石,其后探出几枝竹叶,平添一份雅趣。法主要为勾(构)缂、平缂、掼缂、结缂,还以蓝白合花纱平缂丝出树干和鸟羽冠,偶见花萼处以掺和戗缂出细微色彩变化。此件缂丝花鸟图具有明代版画的趣味,花鸟、湖石和山体轮廓清晰,线条干练,缂丝疏密有致,为明早期作品。

【展品8】《缂丝 花卉册(六开)》 明末清初(17世纪)各纵32.2厘米 横29.8厘米此套图册共六开,分别为《丽春双蜂》《牡丹引蝶》《仲夏虫蝶》《初秋花石》《菊花峡蝶》和《佛手寿带》。每开以织不同花卉鸟虫等坡地小景为趣,对应着三、五、七、八、九、十一月各不相同的景致。花瓣起伏或湖石转曲之细微的色彩过渡处有笔墨补笔。丝经线密度28根/厘米,纬纱色彩丰富,细腻精工,密度高达90-100根/厘米。整体所见丝技法精纯,自然流畅,回梭眼小而隐秘不若见,显现出微雕般的精湛技艺,令人远望生画意、近观赞神技,可视为明末清初时期的极佳品。

【展品9】《缂丝 玉堂富贵图》明末清初(17世纪)纵88厘米 横45.6厘米此件作品以工笔花鸟图为粉本,设色淡雅清丽,内容丰富而不喧闹。画面中的白玉兰树上一只蓝绿雀鸟正在啼叫,朵朵玉兰花或盛放,或含苞环绕四周,下方一丛粉白牡丹花开硕大,竞相争艳,寓意“玉堂富贵”。斜坡上右角隅处耸立九孔玲珑湖石一座,空隙间万寿菊、海棠花等吉瑞花卉丛生。缂丝技法多变,工艺精湛,具有宫廷审美和严苛的技法要求,主要以勾(构)缂、平缂、结缂、长短戗缂、凤尾戗缂和包心戗缂等缂法织出。特殊细部也颇有心意:黑白合花线(纱)缂出蝴蝶翅膀细节,偶有笔墨在树干和坡地上补色或点缀斑驳的青苔。此件丝花鸟图用色丰富、层次细腻,风格写实,属明末清初时期花鸟图轴中不可多见的杰出作品。

【展品10】《缂丝 竹石图扇面》清(1644-1911)纵32.5厘米横29厘米画面设色清淡古雅,立意高洁,属典型文人画作粉本缂丝。图中墨色山竹破石而出,高低错落成丛,生机勃勃。高者随疾风侧弯而不折,低者不伏不媚、坚韧不拔。墨书题“凤翅涟漪”,钤“徐浩”白文方印。缂法多变,依照墨分五色,以黑、深灰、浅灰、米灰和白色作纬线缂竹,在山石处则再加米褐色,以平缂、勾(构)缂、掺和戗缂、长短戗缂和子母经等技法,精细入微地缂出竹石风姿,实为一件不可多见,极具清代文人画意境的佳作。

【展品11】《缂丝 花鸟图纨扇》清(1644-1911)扇面纵30厘米 横32厘米 柄长15厘米此为一柄华贵非凡而品格古雅的纨扇(又称团扇、宫扇)。手执丝纨扇,悦己、愉人皆可,作为赏玩亦令人爱不释手。正反画面相同,画面以藏青色为背景,坡地上一块玲珑湖石旁探出双枝牡丹花,随风婀娜,相互呼应。另一棵梅花树盘曲生长,梅开朵朵,上立一只蓝翎雀鸟正侧首顾盼,十分可爱。缂法以平缂为主,辅以勾(构)缂、长短戗缂于细节线条和色彩细微变之处。扇骨以龟背小花锦包裹,交错处以六服绣花贴片固定,竹柄刻松鹤延年纹,每一处尽显匠心。

【展品12】《安喜宫施 刺绣佛像图》明成化七年(1471)纵93.2厘米 横31厘米云纹暗花缎为绣地。图中上部为五彩宝盖一顶,装饰火焰宝珠、各色璎珞、缎带;中部绣供奉如意云头正身龙饰牌位一对,榜题“大明成化七年十一月初二日恭遇”和“万寿圣节安喜宫施”;下部绣背衬圆形背光的释迦摩尼坐像一尊,宝相端庄,青衣袒胸,外披朱红袈裟,左手禅定印,右手触地印(又称降魔印),结缂跌坐于藏青色莲花宝座上。间有折枝西番莲花、彩云环绕。全图针法以套针为主,每一针劈丝纤细,布针紧密,色彩层次分明,过渡自然,具有苏州地域绣法特点。辅以打籽针绣出“佛螺髻发”,盘金绣出轮廓线和衣纹线,渲染佛光普照之感。绣佛时常一针一吟诵,以积功德,祈福泽,从精细整齐的绣工中足见绣者的虔诚心意。根据榜题所见,此件刺绣佛像为宪宗朱见深生辰祝寿祈福之用。明宪宗生于农历十一月初二,榜题所见之日正是他二十五岁生辰。此为存世罕见有确切纪年、地点和用途的明代刺绣佛像。

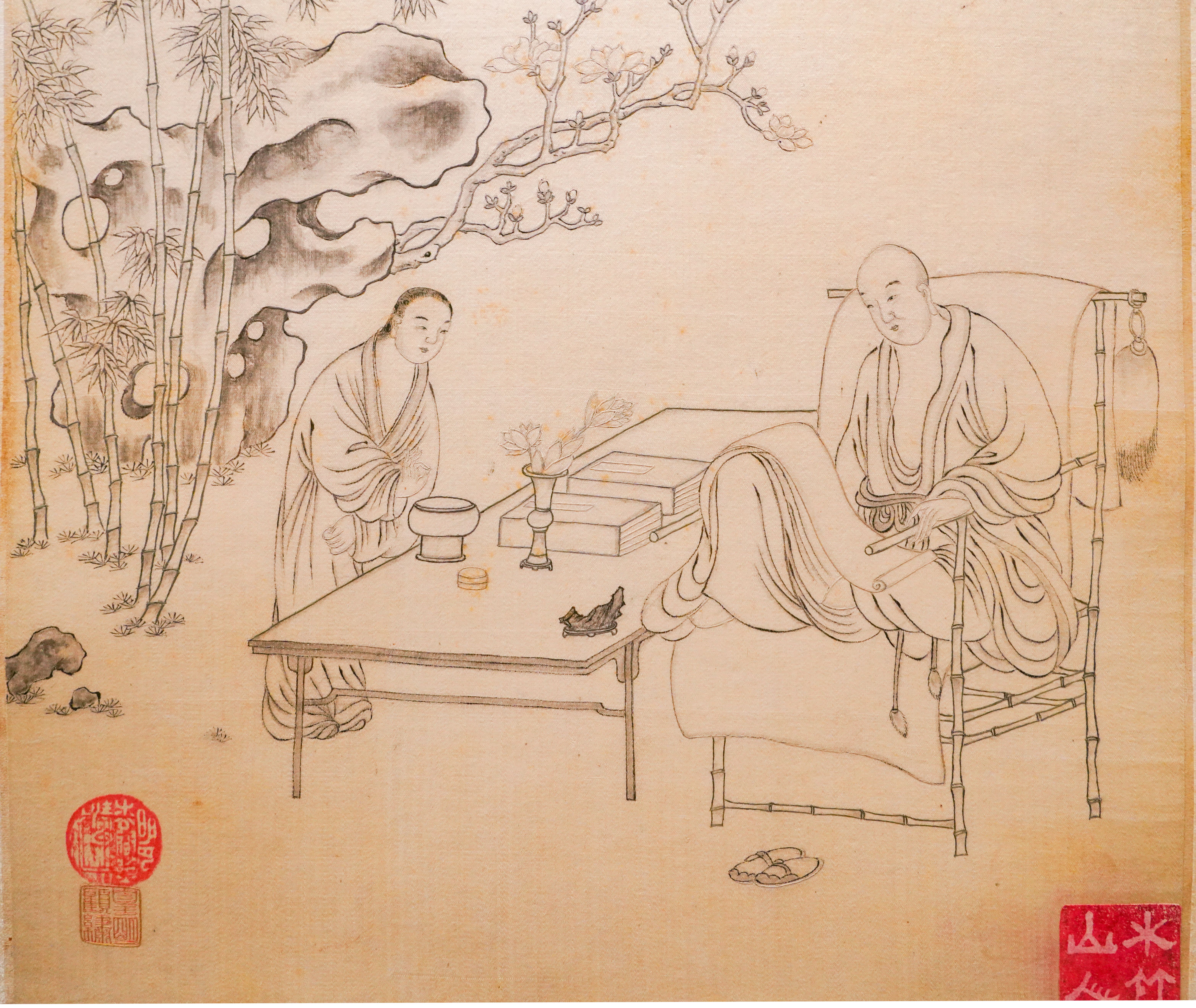

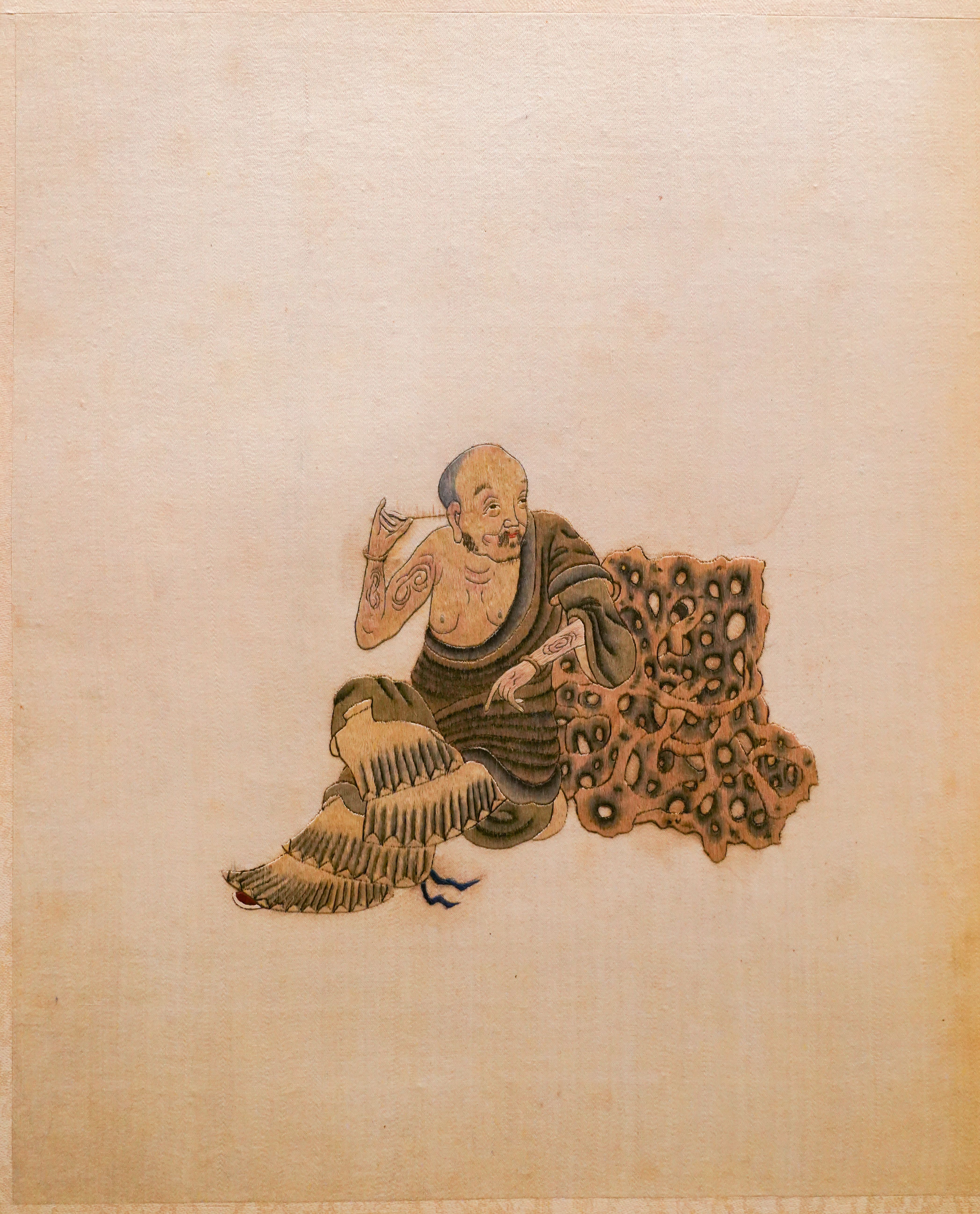

【展品13】《顾绣十六应真图册(十八开)》明晚期(1522-1644)各纵28.2厘米横29 厘米夏益盛捐赠图册首开《观音》,末开《韦驮》,中间十六开各绣应真世间修行图。应真即罗汉,十六应真是指释迦牟尼的十六位弟子,他们在各地弘扬佛法,使众生有听闻佛法的机缘,利益众生。册中罗汉皆作剃发出家的比丘形象,姿态不拘,身着简朴消净的僧衣,随意自在,清修梵行,显睿智安祥的高僧德性。此册与故宫博物院藏明顾绣《十六应真图》册整体布局无差,仅细部有别。画面用色淡雅,墨色过渡自然,绣工细腻,一丝一绒斟酌仔细,黑、深灰、浅灰、米、白等色随需调配,以接针。滚针、斜缠针和钉线绣四种针法为基础组合绣成,光泽柔顺,如水光闪烁,线条笔触行走自然,有着挥酒之间墨迹未干的别样效果,无可置疑地成为白描绣像中的绝妙佳作。每开绣“皇明顾绣”朱文方印,全册所见有铃“明月松间照清泉石上流”白文圆印、“簇柄文章”朱文方印、“水竹山人”白文方印。

【展品16】《顾绣 东方朔盗桃图》清(1644-1911)纵107厘米 横42.6厘米图中仙桃树依青山而生,树下一位欣然自得、窃桃而去的老翁正是东方朔。他衣摆拂动,脚底行风,沿坡地溜走,不惧仙鹤警鸣,无视白鹿拦路。据载,西王母请汉武帝品仙桃之后,指其边上东方朔道:“他曾三次偷食我的仙桃。”之后,始有“东方朔偷桃增寿”的典故。图中人物、桃树、仙鹤和白鹿所用针法主要有滚针、斜缠针、掺针、套针、旋针、施(毛)针和钉线绣等。背景画面绣绘结合,以滚针、斜缠针为主,勾勒山体轮廓和湖水波纹。东方朔所盗大桃以掺针绣红色桃肉,小桃则以套针绣,说明顾绣掺针与苏绣套针在清代已相互通融,随需而作。斜缠针墨绣行书题跋“履云步入桃源洞,喜折千年果一枝”;滚针绣“露香园”朱文圆印、“永顺顾记”朱文方印。这类一组两方顾绣印,主要出现在清代顾绣商品化发展过程中。

【展品17】《顾绣 东山图》明晚期(1522-1644)画心纵27.1厘米 横79.5厘米题跋纵27.1厘米横127.6厘米此卷绣画内容取自《晋书·谢安传》:公元383年,隐居东山的谢安指挥子侄在淝水之战中大胜前秦。画面表现捷报传来一刻,谢安在上虞东山园林中与人下棋的情景,以疾驰而至的快马与仕女围绕、悠闲下棋的谢安作对比,反映出谢安沉着潇洒的名士风度。这件作品是传世顾绣中唯一的手卷形式,卷后有董其昌崇五年壬申年(1632)题跋。跋曰:“东山图有赵伯驹粉本。海上顾氏多绣工,成此卷。儿子权持赠肖莉大中丞年丈,望为苍生一出。观图中大类宋子京,围红袖,写乌丝。得无耽此乐事,非中丞公先忧之素否。壬申九月,年弟董其昌跋于苑西邸中。”据董跋可知,这卷绣品是他以宋代赵伯驹名画《东山图》摹本托付上海顾氏绣工所制,并命其次子董祖权持赠同年程绍,意取画面“东山报捷”之喻,希望程绍复起官场。董其昌是明代松江显宦,以宋画请顾氏绣制馈赠同僚,足见当时顾绣在文人贵族阶层中的地位。

.jpg)

(三)、《藻虾》

(四)、《游鱼》

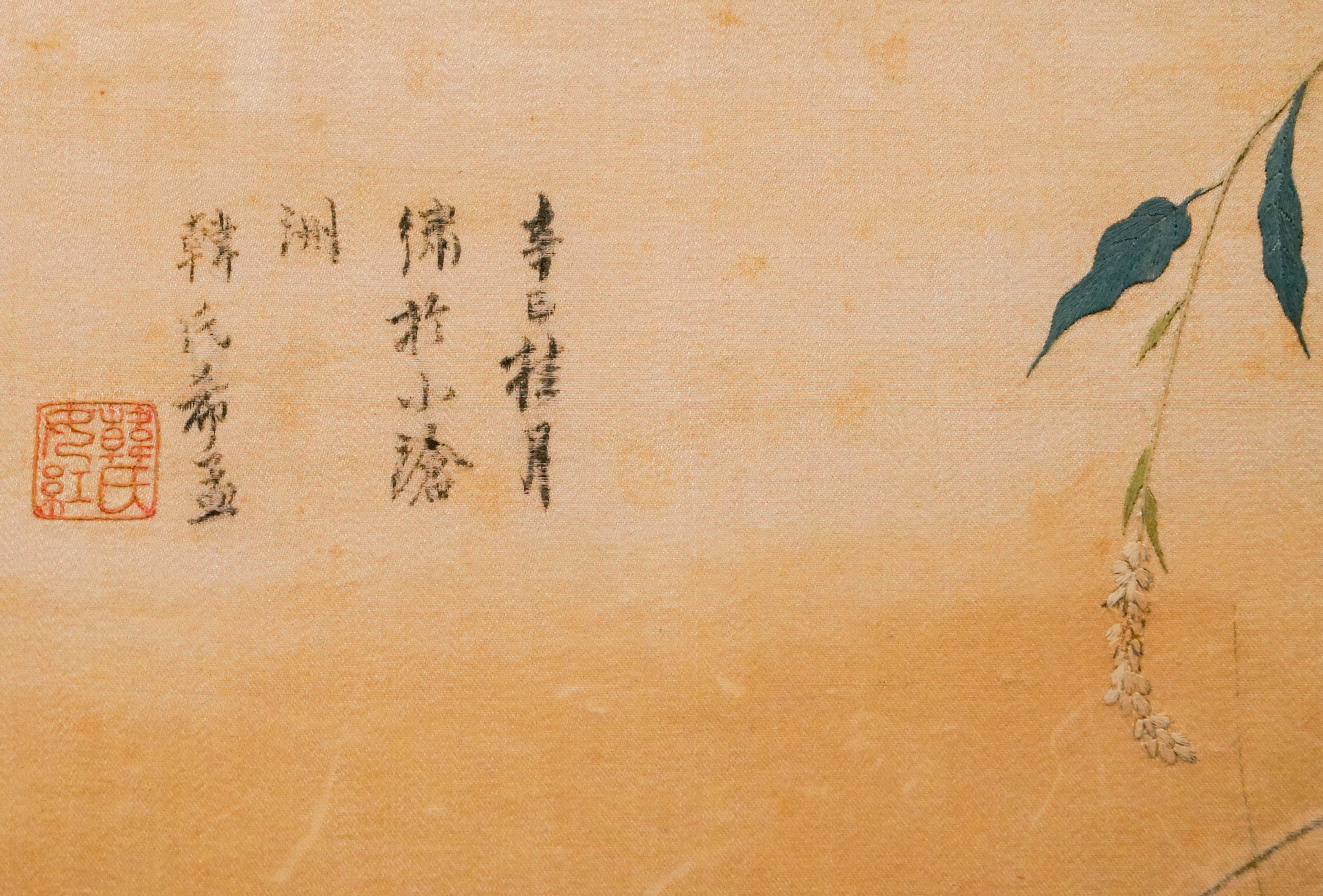

【展品19】《顾绣 花卉虫鱼册(四开)》-韩希孟 明晚期(1522-1644)各纵30.3厘米 横23.9厘米韩希孟,顾寿潜之妻,系顾名世之孙娘,为顾绣名家,其作品世称“韩媛绣”。绫地彩绣《花卉虫鱼》册页,四开,分别为《湖石花蝶》《络纬鸣秋》《游鱼》和《藻虾》,所绣均为池边生趣的秋色小景。花虫鱼虾都是水生野长,她于平常中见得雅致,将不起眼的一草一花、昆虫鱼虾的一惊一乍、欢喜与争斗的瞬间活灵活现地绣出,尤为天真烂漫。《藻虾》图左上角墨绣题曰“辛已桂月,绣于小沧洲,韩氏希孟”,旁绣“韩氏女红”朱文方印,知其绣于崇十四年(1641)。余每三开皆绣“韩氏女红”朱文方印。针法主要有掺针、施(毛)针、旋针、斜缠针、滚针和打籽针等,逼真地绣出自然生灵的鲜活气韵。

【展品20】《顾绣 金眸玉翮图》清(1644-1911)纵163.7厘米 横46.1厘米图中雄鹰孤栖于黝纠如虬龙的茶花枝头,红黄渐变色的山茶花开,艳丽不妖,品格高绝。鹰者高瞻远瞩,英姿风发,威武不群,其金眸利爪,冷凝之气迫得翠鸟落魄惊逃,瞬间气格隽逸,神韵俱在。山茶则四季常青,凌寒耐久,花开喜人。此图中针法细腻考究,劈线粗细随需,以掺针结合旋针和施(毛)针为主调色,分批加深,层次丰富。细微处如鹰的磊毛辅以施(毛)针,爪鳞辅以扎针,以此表现特殊之处。鹰眼绣法是全画最精湛之处:眼白用滚针绣,两组黄色滚针中夹杂着极细的黑线滚针勾勒出眼脸;眼珠先用深灰色线齐针绣满,再用黑线掺入几针,显得炯炯有神。山茶花、叶的颜色、明暗变化都以掺针绣出,通过针向变化,折射出明暗色彩不同的丝质柔光,朵朵茶花鲜活娇艳,颜色随观察视角而变,顿显生气。遒劲的枝干以掺针绣成,辅以墨色点染,形象逼真。墨绣行书“玉溯抟风横逸气,金眸烁彩贮雄姿”,斜缠针绣“虎头”“青碧斋”白文方印,裱边有吴湖帆题“明顾氏露香园绣画金眸玉翻图”,“吴湖帆印”“吴倩私印”白文方印。

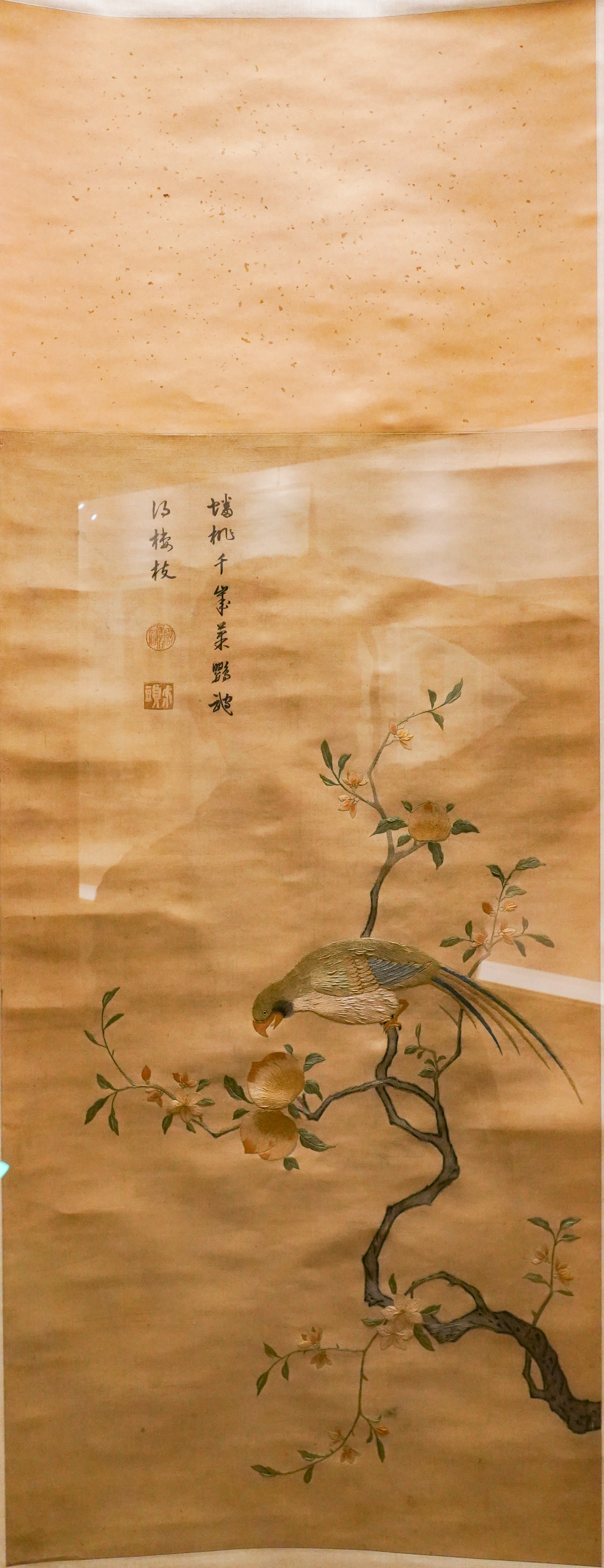

【展品21】《顾绣 鹦鹉蟠桃图》清(1644-1911)纵 77.5厘米 横41厘米南北朝刘义庆撰《宣验记·鹦鹉灭火》讲述了鹦鹉以羽沾水灭火,想营救困于大火中的丛林伙伴,最终以仁义感动天神而得到协助的故事。自后鹦鹉被人们视为品格高洁的瑞鸟之一,也谐音“英武”。唐人齐已《放鹦鹉》诗云:“陇西苍域结巢高,本为无人识翠毛。今日笼中强言语,乞归天外啄含桃。”正是此图此景所见。一只鹦鹉栖于桃树枝头,凝睇仙桃,俯首欲啄的自由自然的祥瑞安乐模样,象征自在高洁和安乐长生的幸福生活。画面以套针、掺针、旋针和施(毛)针为主绣桃枝、叶、花、果实及鸟羽,打子针绣花蕊,滚针绣鸟眼,再以浓墨勾勒部分树枝轮廓并点苔。斜缠针墨绣行书题“蟠桃千岁果,鹦鹉得栖枝”,绣“露香园”朱文圆印和“虎头”白文方印一组,为清代顾绣商品绣佳作。

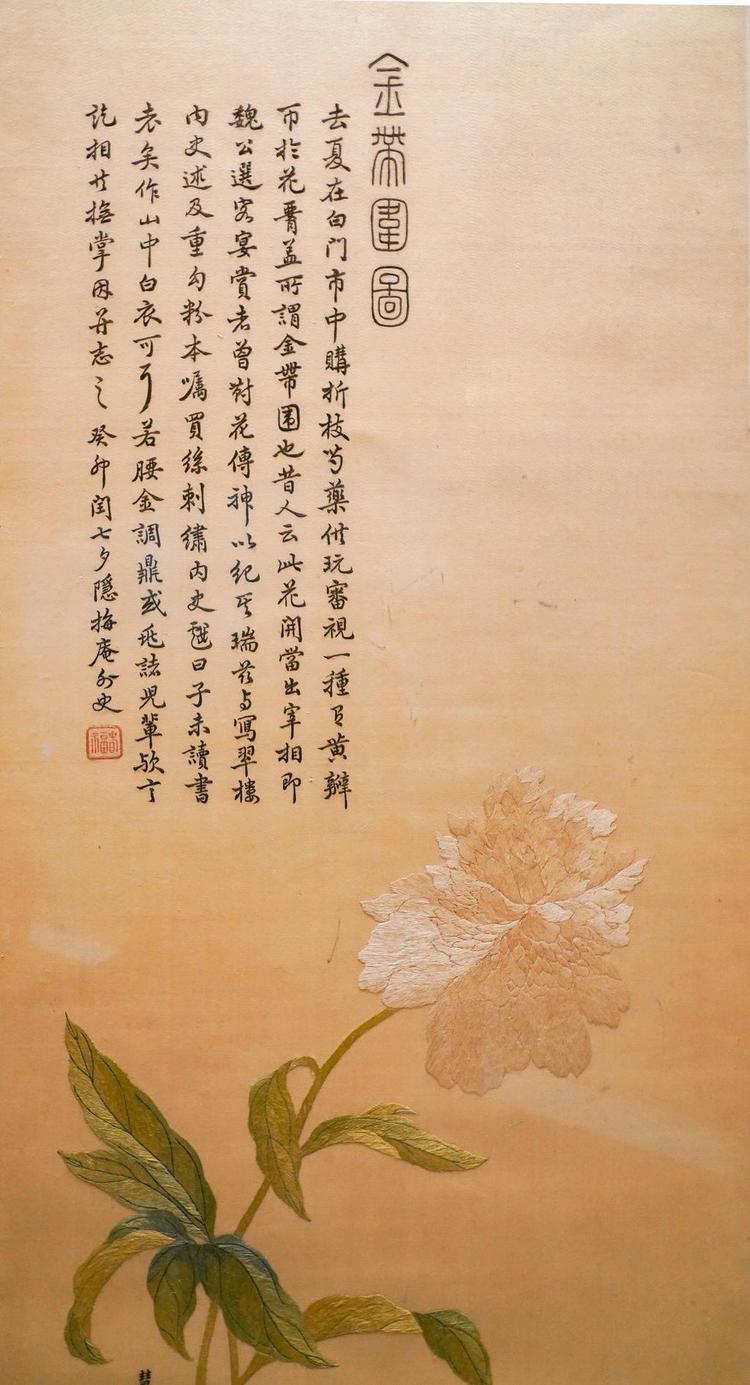

【展品22】《刺绣 金带围图》-赵慧君清道光二十三年(1843)画心纵70厘米 横28.8厘米赵慧君,江苏昆山人,清代苏州画家顾春福之妻,善于刺绣。图中墨色绣题篆书大字“金带围图”为题,后续墨绣行楷小字长跋,下绣“春福”朱文方印。跋曰:“去夏在白门市中购折枝芍药供玩审视,一种有黄瓣币(匝)于花腰,盖所谓金带围也。昔人云此花开当出宰相,即魏公选客宴赏者曾对花传神,以纪其瑞。兹与写翠楼内史述及重勾粉本,嘱买丝刺绣,内史戏曰:子未读书,老矣,作山中白衣可耳,若腰金调鼎,或兆诸儿辈欤?言论相共抚掌。因并志之。”赵慧君绣成的折枝芍药花婀娜多姿,花朵呈淡雅的粉白色,饱满挺立,姿态柔美中带着不屈,似御风而枝叶招展,不伏不媚,如若旋舞,自然清新。她结合顾绣与苏绣技法,以长短不一的掺针绣出花瓣,针迹纤细匀密不失灵气,绣成后更以淡粉色敷色补笔,色彩层次丰富自然;花茎则以缠针斜向绣,并在一侧辅以滚针和接针,表现出茎秆的质感。针法随笔意顺着叶子生长趋势,分别以墨绿、翠绿、草绿分层掺针绣出叶片向背不同、明暗有别的自然形态和色泽。此作品曾由吴大激、吴湖帆祖孙递藏。历经题款多达24处,其中名家有清代程庭鹭、杨见山等。除此之外,还有9位名媛才女先后观摩画绣并留字,为当时名媛闺阁雅事。

【展品23】《刺绣 牡丹蜜蜂图纨扇》清(1644-1911)扇面纵37.6厘米横31厘米 柄长17.4厘米此为一柄高雅华美的双面绣纨扇(又称团扇、宫扇)。绢地刺绣扇面正反画面相同,绣工一般无二,可手执悦己,又令人赏心悦目。图中高低不同地耸立着几方三蓝色玲珑湖石,旁生两朵娇艳牡丹,随风婀娜,相互呼应,一朵盛放而另一朵含苞欲放,似与蜜蜂相嬉戏。湖石缝隙中还探出一丛丛白色雏菊,稚嫩可爱,衬托出牡丹的雍容华贵。绣法以滚针、斜缠针、掺针为主,辅以打籽针,且用笔墨在树干、湖石上补色并点出斑驳青苔。扇骨以红地小花卉纹锦包裹,交错处以方形彩绣牡丹卷草纹贴片固定,黑漆执柄上描金色草龙纹样,顿显华贵气质。

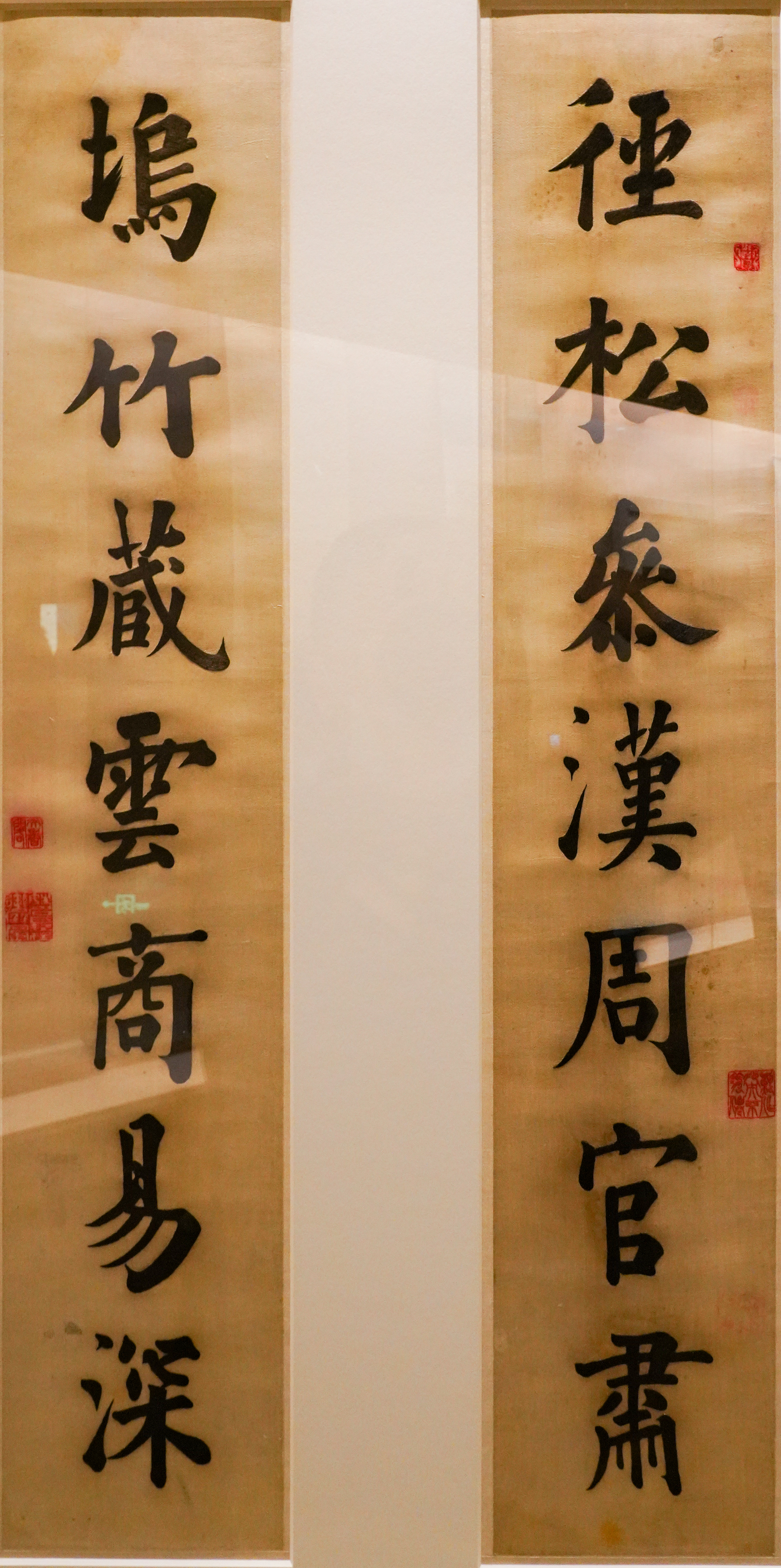

【展品25】《刺绣 楷书七言诗文(对)》沈寿清末民初(19世纪末至20世纪初)各纵 96.5厘米横 17.6厘米此为沈寿所绣墨书诗句:“径松参汉周官肃,坞竹藏云商易深。”出自宋代诗人曹勋(1098-1174)的《仲春初五日报谒》诗文。针法看似简单如斜缠针,实则以散套针为主。绣时丝线顺逆与倾向角度都随笔势变化而微变,利用丝光折光效果的不同而显得墨色丰富,重笔处甚至可见墨汁似乎水润未干,为沈绣中稀见之作。绣品中间两侧分绣“天香阁”朱文方印、“姓名长在御屏风”白文方印;“愿作见央(鸳鸯)不羡仙”朱文方印。

【展品26】《刺绣 草间卧虎图》 沈立清末民初(19世纪末至20世纪初)纵40.5厘米 横71.9厘米沈立(1864-1938),号鹤一,吴县(今江苏苏州人,著名刺绣家沈寿之姐,曾启蒙其刺绣技艺,后在苏州、北京、天津等地教绣多年。沈寿去世后,由张睿选拔继任南通女工传习所所长。这件绣品画面为茅草间蓄势待发的一只丰神俊逸、气度威猛的卧虎。绣法为典型的“仿真绣”,即以丝线长短不一、疏密有间、掺和混用的针法来刺绣摹拟出老虎面部、背部堤和腹部暖毛软硬不一的皮毛质感。针法主要为滚针、斜缠针、旋针、散套针、擞合针、虚实针、施(毛)针等。散套针源自套针而受顾绣针法启迪,针法走势形散而丝理分明有法,层迭如笔墨敷彩。虚实针和擞合针虽同法,但落针处更显疏密有致,根据粉本物象的自然光泽来补正丝光色泽,略加掺针,甚至以露地为生趣,虚虚实实,深得顾绣精髓,似取天地灵气而绣入其中。沈立在此画中所用针法已经于苏绣中脱颖而出,形成可辨识的仿真绣法,绣工娴熟,属于沈绣作品中出类拔萃者。图之右下墨绣“鹤一女史沈立”款,绣“沈立”朱文方印。

【展品28】《花鸟草虫图册(八开)》文俶明(1368-1644)绢本 设色各纵25.4厘米 横23.4厘米文俶是文氏家族继文徽明之后又一位杰出的画家,她的花卉极具特色,既有精妙绝伦的写生技巧,又富于独特的幽微情怀,绮丽而清冷,绚烂而疏离。文傲与丈夫隐居,因画名世,求画者络绎不绝,更有许多闺秀、姬侍拜她为师,学习画法,其作品同时在文人士大夫与闺阁中广为流传,这在中国古代绘画史上是极为罕见的。

【展品31】《隶书诗轴》-郑簠清(1644-1911)纸本纵96.7 厘米 横38.4厘米郑簠(1622-1693),字汝器,号谷口,上元(今江苏南京)人,名医之后,以行医为业,终身不仕。岐黄以外,郑是清代早期十分著名的书法家,最擅隶书,尤醉心于汉碑,其创作收藏影响很大,于清代碑学书法大有振起之功。这一幅隶书是郑为友人书写的一首七言诗,表现出其典型的书法风貌。郑盖的隶书主要取法《曹全碑》,富有匀整秀逸,顾盼多姿的美感,而他又在隶书沉静的用笔中加入行草的笔意,令笔画显出轻重、墨色显出枯湿的变化,既保留了汉隶高古雍容的气度,又增添了飘逸跌宕的新意。

【展品32】《轴群仙图》吕学

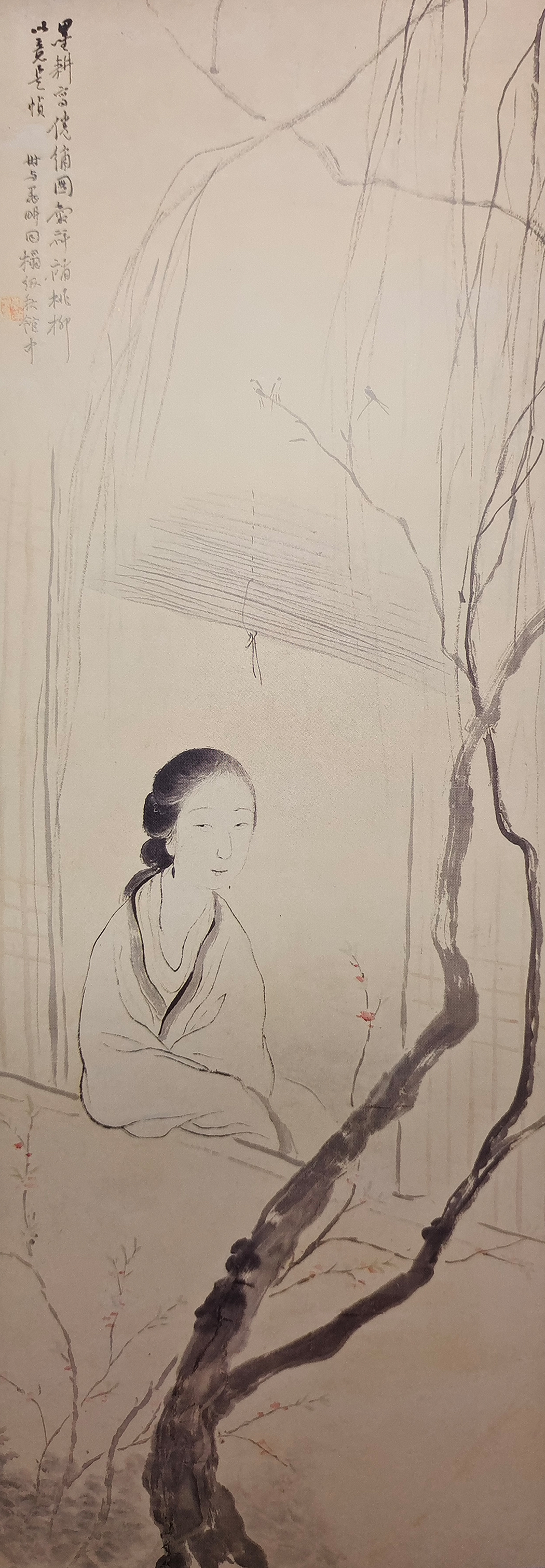

【展品35】《倦绣图轴》吴穀祥、倪田清(1644-1911)绢本设色线93.7厘米横33.1厘吴穀祥(1848-1903),字秋农,号秋圃,浙江嘉兴人。擅画山水,曾游京师,声誉鹊起,晚年寓居苏州、上海,名噪南北。倪田(1855-1919),字墨耕,号璧月宣主,江苏扬州人,侨寓上海嵩画。师法任伯年,人物、花鸟、山水兼善,享誉海上。吴穀祥与倪田都是晚清海上画派的重要画家,海上画坛艺事频繁,经常有几位回家合绘的作品。此图即为吴穀祥与倪田合作所绘,倪田画人物,穀祥补景,描绘了一幅在桃柳初绽,新燕啁啾的春天,仕女倦绣,倚栏闲跳的图景。江南女儿兰心落质,多精擅女红,这样的情景应是画家常见,因此画来寥寥几笔就不乏神韵。

【展品36】 《松鼠图轴》倪田清(1644-1911)纸本 设色纵148.1厘米横39.5厘米此图描绘了枝叶纷披的松树上一群松鼠,高低纵跃,也许在觅食,亦像是在嬉戏,形象生动灵活,尤其是蓬松的毛发质感逼真,显然作者有丰富的写生经验。

招募全国博物馆展览爱好者喜欢藏品?喜欢字画?想不想有个地方能让更多的人看到你的作品?或是有个地方能和一样热爱艺术的人们聊聊文物?快下载同样App,我们特意组建了一个共享群,希望能招募到一些志愿者 ~

NO.1 加入条件若你也是博物馆看展深度爱好者,并且也很喜欢分享自己的作品,不仅喜欢分享还会拍照,那你就是我们要找的博物馆展览爱好者。

NO.2 入群共享可以得到入群的资格 ,并在博物馆爱好看展群当中,能共享到全国最新展览信息以及展览作品照片。让你足不出户就能了解全部信息!

NO.3 群资料加入群之后的福利:①提供专属的个人主页,并帮助其宣传。②所提供的信息里加入提供者的名字。

NO.4 加入方式留言给我们,或者加以下微信二维码 然后 备注博物馆爱好者

展览作品实拍高清大图往期回顾

展览资讯 · 年度大展,高清实拍上博“万年长春”上海历代书画展大图抢鲜看

展览资讯 · 年度大展,高清实拍上博“万年长春”上海历代书画展大图抢鲜看

展览资讯 · 669张高清大图免费送!南京博物馆近百件清代碑学书法作品!(第二期)

展览资讯 · 669张高清大图免费送!南京博物馆近百件清代碑学书法作品!(第二期)

展览资讯 · 高清全览 | 展馆现场实拍!“畸人青藤——徐渭书画作品展”近百件展品全部呈现!

展览资讯 · 高清全览 | 展馆现场实拍!“畸人青藤——徐渭书画作品展”近百件展品全部呈现!

展览资讯 · 《齐白石、黄宾虹花鸟画展》166件展品首次全公开亮相,附高清细节图!

展览资讯 · 《齐白石、黄宾虹花鸟画展》166件展品首次全公开亮相,附高清细节图!