找回密码

何绍基

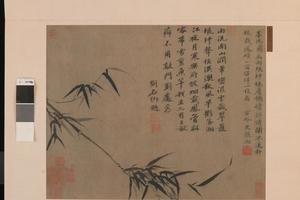

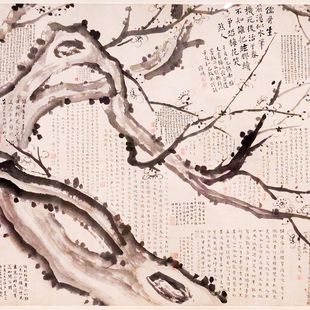

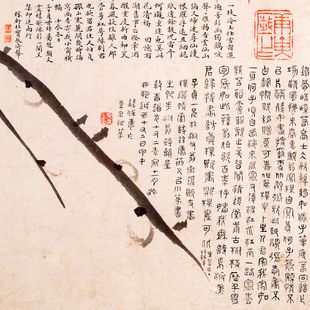

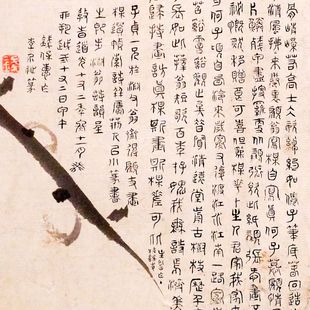

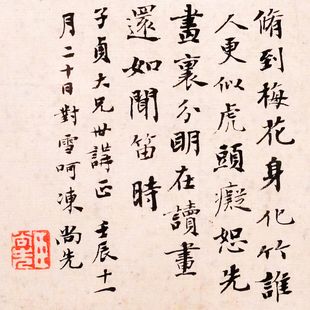

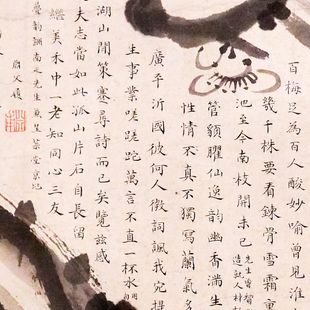

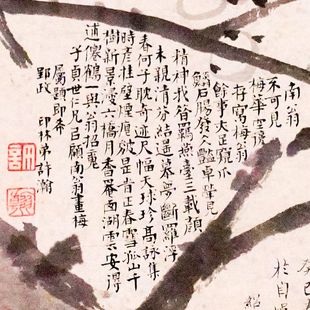

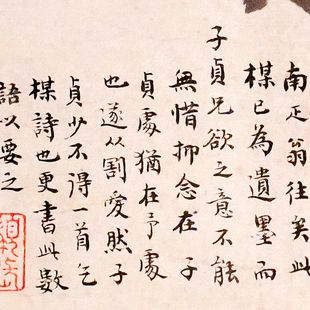

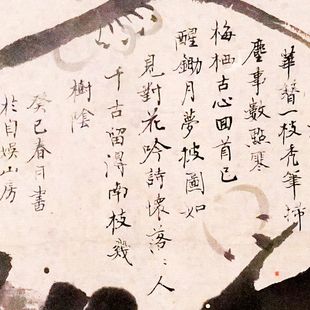

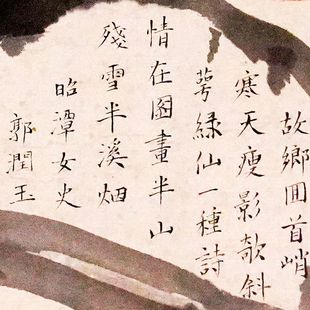

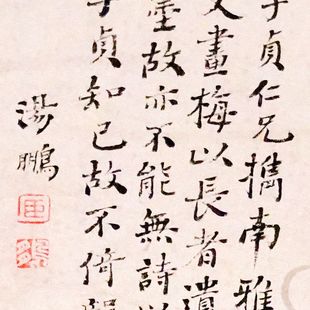

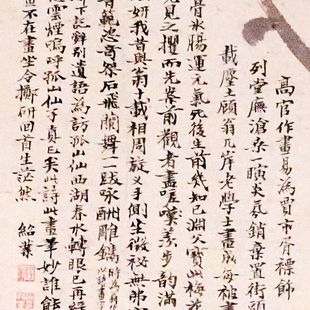

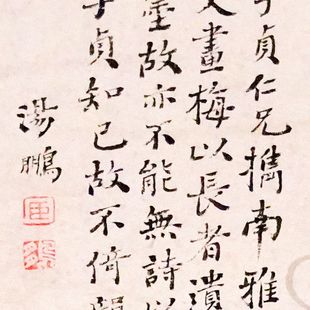

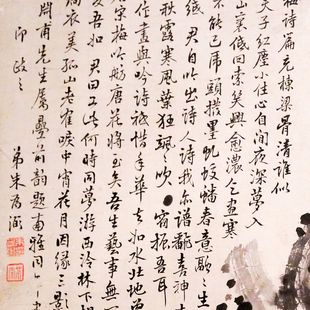

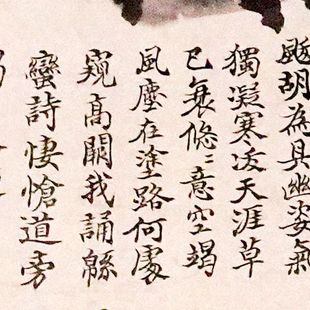

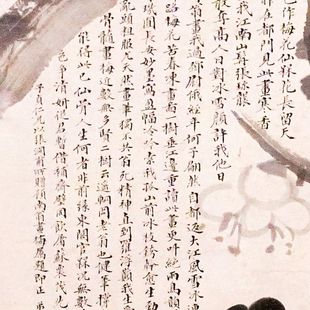

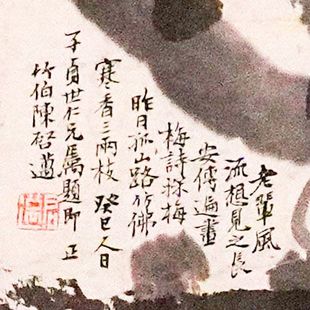

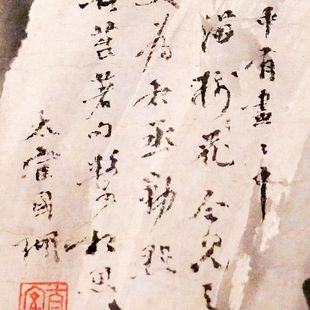

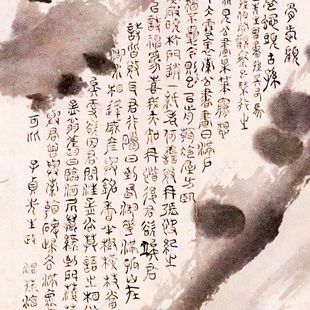

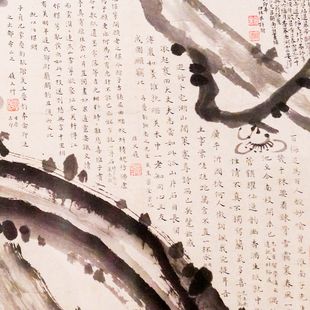

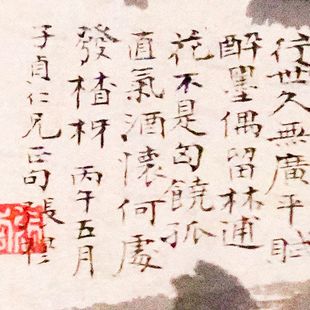

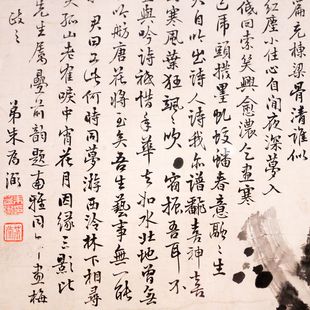

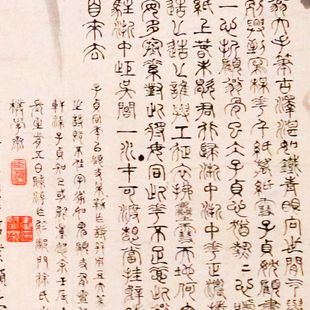

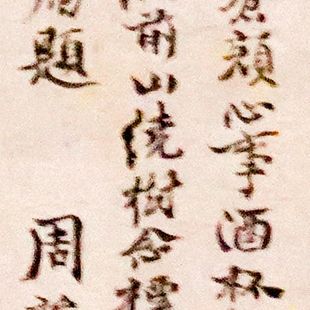

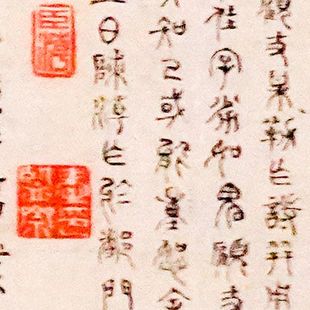

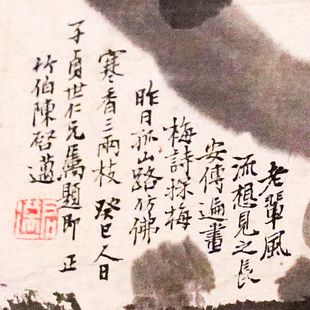

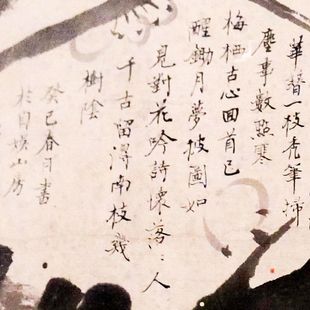

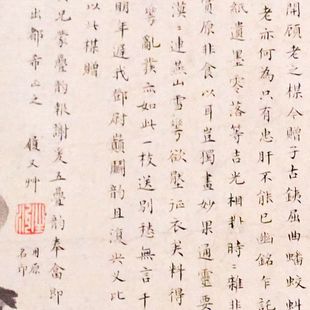

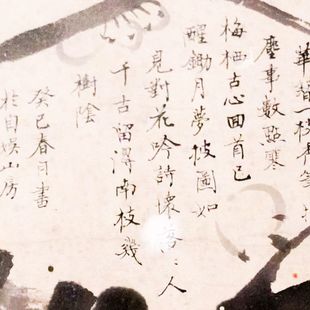

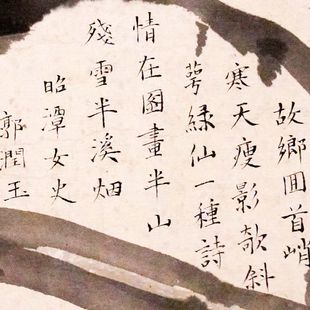

何绍基藏《顾莼画梅图》

何绍基藏《顾莼画梅图》

-

作者

-

收藏者

西泠印社

西泠印社 -

分类未分类

-

创作年代

何绍基藏《顾莼画梅图》 简介

何绍基 简介

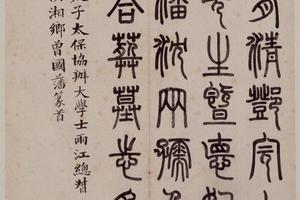

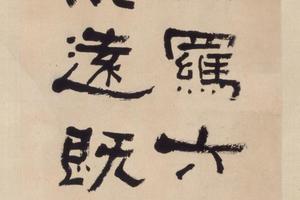

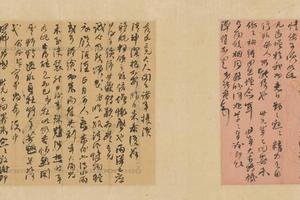

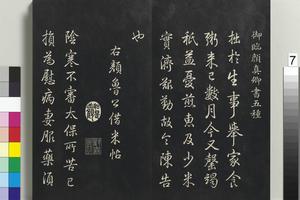

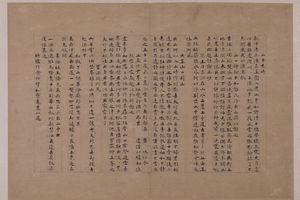

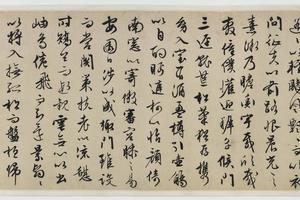

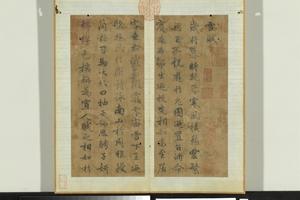

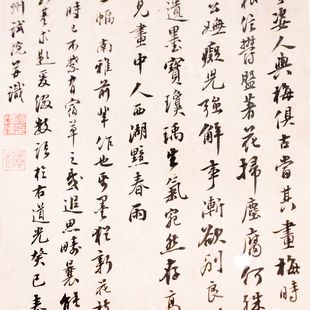

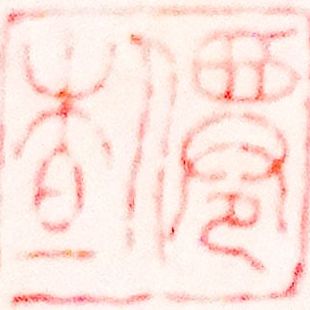

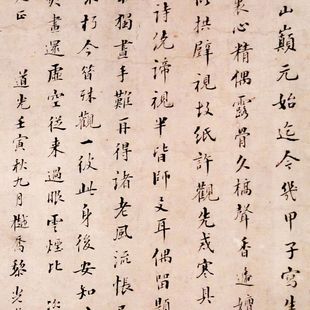

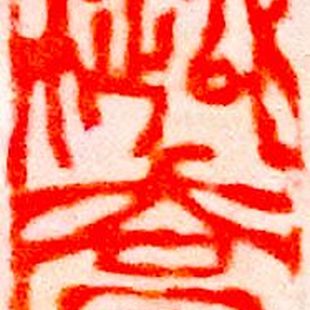

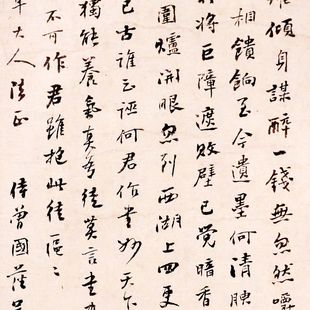

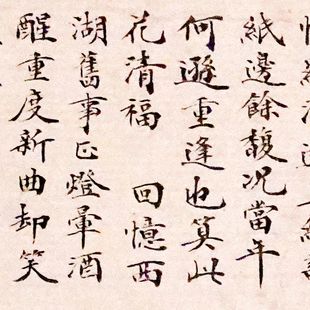

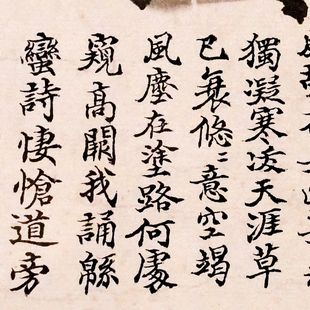

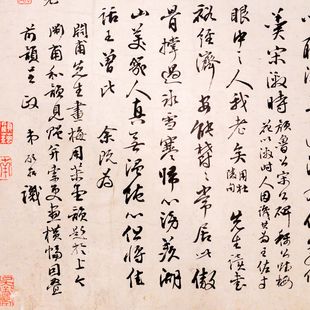

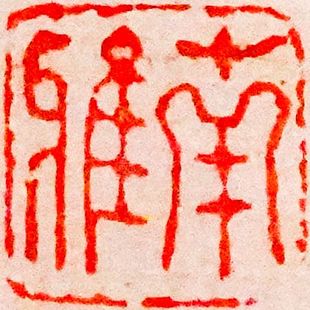

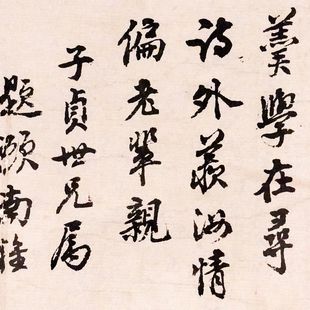

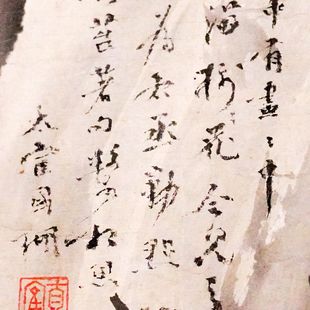

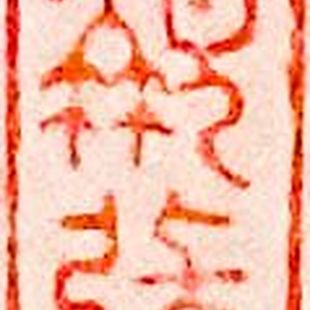

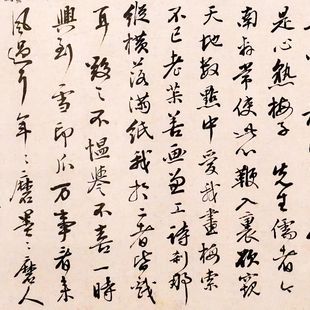

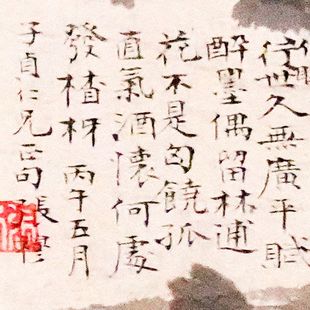

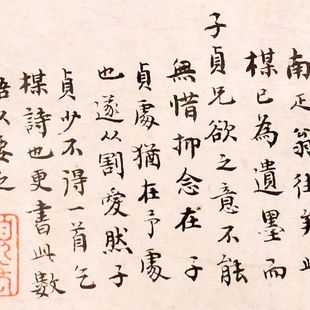

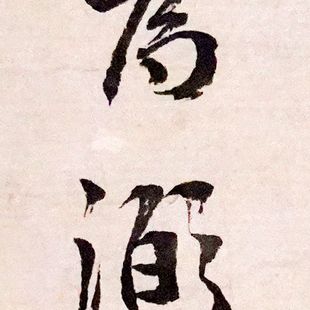

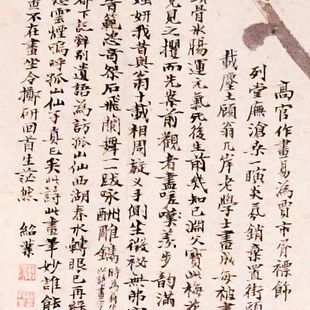

何绍基(1799年—1873年),字子贞,号东洲,别号东洲居士,晚号猿叟(一作蝯叟),湖南道州(今道县)人,晚清诗人、画家、书法家。 道光十六年进士。咸丰初简四川学政,曾典福建等乡试。历主山东泺源、长沙城南书院。通经史,精小学金石碑版。据《大戴记》考证《礼经》。书法初学颜真卿,又融汉魏而自成一家,尤长草书。著有《惜道味斋经说》《东洲草堂诗·文钞》《说文段注驳正》等。 人物生平 道光十六年(1836)进士,官翰林院编修、国史馆总纂,历充广东乡试考官、提督,视学浙江,擢四川学政,后被罢官。晚年主山东泺源、长沙城南、苏州扬州诸书院,提携后进颇多,博涉群书,于六经子史,皆有论述。 何绍基出身于书香门第,嘉庆四年农历十二月与弟绍业一同出生于东门乡东门村一耕读民家。幼年家境贫寒,他和弟弟随母就食于州西小坪舅舅廖氏家。8岁随父母入京,早年是阮元、程恩泽门生。18岁应京兆试,取眷录。道光十一年(1831年)取优贡生。 1814年嘉庆十九年甲戌16岁 在京濡染家学,“忆余十六岁时,先公官少司成,十八省癸酉科选拔生肄业成均者彬彬然执贽门下,余得尽识其才俊,为余有交游之始”。(《徐柳臣前辈寿诗并序》) 1816年嘉庆二十一年丙子18岁 “应京兆试取誊录。”(何庆涵《先府君墓表》) 拜张掖垣为馆师。 1817年嘉庆二十二年丁丑19岁 在京就学于张掖垣师:秋,张掖垣归湘,有《送张掖垣师下第南旋》诗。 1818年嘉庆二十三年戊寅20岁 “始读《说文》,写篆字。”就学于顾耕石师。(《书邓顽伯先生印册后》) 1825年道光五年乙酉27岁 是年春,于济南得孤本《张黑女墓志》及《石门颂》拓本。秋初,回湘参加乡试未中。 1827年道光七年丁亥29岁 第二次回故乡道州。是夏,于汴中获《宋拓薛少保书信行禅师碑》孤本,冬初获《天发神谶碑》拓本。1828年道光八年戊子30岁 与绍祺第三次回道州。回湘应乡试,“秋间,补廪膳生”。 1829年道光九年己丑3l岁 居北京,与林则徐、魏源等赴龚自珍家观龚重摹《宋刻王献之洛神赋九行》。 1835年道光十五年乙未37岁 夏,回湘应乡试,中举人。谒吴荣光,得观其所藏金石书画,并为题跋数十件。纳妾王氏琼箫,原已纳妾陈氏东芝。(《何蝯叟乙未归湘日记》) 1836年道光十六年丙申38岁 “丙申恩科成进士,廷对策为长文襄、阮文达两相国所激赏,已置大魁,因语疵抑落二甲第八名,改庶吉士。”(《墓表》)女(王氏所生)韶云出生。授翰林院编修。历任文渊阁校理、国史馆提调等职,曾充福建、贵州、广东乡试正副考官。 1841年道光二十一年辛丑43岁 四月,绍基等葬父于长沙河西谷山九子岭(今望城)。“闰三月得地,四月卜葬。余居墓侧,造坟垣,立亭堂。恭勒御祭文暨御赐碑文,立于享堂之前楹:仪征阮相国师所撰《神道碑铭》立于内楹,置墓田,种树,至岁暮而事毕。”(《望九子岭》) 1842年道光二十二年壬寅44岁 是年服阕,自长沙奉母至金陵。八月,入都供职国史馆。“服阕后直国史馆兼办传志,每三六九馆期风雨无间。”(《十九日到史馆作》)得长孙于金陵。“庆涵公长子讳维朴生道光壬寅四月二十八日辰时。”(《宗谱》) 1846年道光二十六年丙午48岁 供职国史馆,充提调。“因馆中照例进书,皆一品二品大臣传,无三品以下传,虽经高宗屡次严旨申谕,史馆仍因循。因创拟条例,欲遍搜官书及前人文集,补办国初以来三品以下名臣各传,商之总裁穆师相,坚不见允,余即日辞提调矣。”(《十月十二日约黄海华等小集吾斋为消寒第一集》) 咸丰二年(1852年)任四川学政。为官仅两年,次年因条陈时务得罪权贵,被斥为“肆意妄言”,受谗言所害,降官调职。遂辞去官职。 1853年咸丰三年癸丑55岁 在四川学政任上力求整顿,四月十八日奏《恭报岁试成都省垣情形折》;七月二十四日上《捐输军饷奉旨从优议叙谢折》,十一月初七根据按试各州了解弊端,奏《请旨饬查川省捐输广额各数暨办理土匪事涉及两歧并参将擅造关防需索骚扰折》。 1854年咸丰四年甲寅56岁 在四川学政任上。五月二十四日上《请旨交议整顿考试力除弊窦折》《请旨更正灌县二郎神庙祀典折》,二十六日上《请旨饬裁陋规折》,二十五日上《恭报通省岁试及岁科并试等处完竣情形折》《请旨饬行速办土司争袭案折》,十一月二十二日上《敬陈地方情形折》。是年作《猿臂翁》诗,从此自号“猿叟”(蝯叟)。 1855咸丰五年乙卯57岁 春间,出省按试,五月二十四日回至成都,得知由于四月屡陈时务12事,咸丰帝责以肆意妄言,由部议以私罪免除了他的学政职务,六月八日交印于四川总督黄寿臣。七月初一日,出游峨眉瓦屋,纪游之作编为《峨眉瓦屋游草》。 咸丰六年(1856),由四川出发,经陕西等地到达济南,主讲于山东泺源书院。讲学之余,尽游济南大明湖、趵突泉、珍珠泉、千佛山等处,留下许多诗句。 咸丰十年(1860年),受长沙城南书院之邀离开济南赴长沙。前后在山东和长沙城南书院教书达十余年。晚年主持苏州、扬州书局,校刊《十三经注疏》,主讲浙江孝廉堂,往来吴越,教授生徒。一生豪饮健游,多历名山胜地,拓碑访古。 1865年同治四年乙丑67岁 主讲长沙城南书院。初春至苏州,继而至上海、杭州,五月回长沙。十月十二日约胡恕堂、李次青、黄海华等作消寒第一集,李次青见示所辑《国朝先正事略》。 1870年同治九年庚午72岁 早春,应丁日昌中丞约,赴吴门,寓苏州金狮桥巷。“时适吴氏女(韶云)随婿{吴观礼)侍母在苏,相见欢甚。复经相国曾文正公、中丞丁雨生先生延主苏州、扬州书局,校刊《大字十三经注疏》。浙江杨石泉中丞亦聘主孝廉堂讲席,府君往来吴、越,觞咏留连,意兴颇适。”(《墓表》) 1873年同治十二年癸酉75岁 是年,在苏州病逝。“癸酉七月初旬,忽患痢下,昼夜数十起,元气骤亏,至二十日丑时,遽告终于苏州省寓。”(《墓表》)同治十三年十二月十九日,子庆涵扶柩葬于善化县南乡八都石人冲内苦竹坡之原。 主要影响 经学 何绍基出入于阮元、程恩泽之门,通经史、律算,尤精小学,旁及金石碑版文字。他是近代提倡宋诗的重要人物之一。论诗主张“人与文一”、“先学为人”,而后直抒性情,“说自家的话”(《使黔草自序》《与汪菊士论诗》)。他作诗“宗李、杜、韩、苏诸大家”,不名一体,随境触发,较为真挚为“宋诗派”重要倡导者之一。他有过讥刺时政的诗作,如《沪上杂书》“愁风闷雨人无寐,海国平分鬼气多”,对外国侵略者盘踞租界深为愤慨。但由于仕途挫折,性情拘检,他说“一切豪诞语、牢骚语、绮艳语、疵贬语,皆所不喜,亦不敢也”(《东洲草堂诗钞自序》),而强调“温柔敦厚”的诗教。所以诗作大都是登临唱和、书画题跋及抒写个人生活感受,很少涉及社会政治内容,如《沪上杂书》感慨外国侵略者盘踞之类很少。他的山水诗善于以平实自然的语言白描客观景物,颇有特色,如《山雨》《望飞云洞》等。 书法 何绍基的书法成就很高。各体书熔铸古人,自成一家。草书尤为擅长。何绍基的楷书取颜字结体的宽博而无疏阔之气,同时还掺入了北朝碑刻以及欧阳询、欧阳通书法险峻茂密的特点,还有《张黑女墓志》和《道因碑》的神气,从而使他的书法不同凡响。何绍基的小楷兼取晋代书法传统,笔意含蕴,行草书融篆、隶于一炉,骏发雄强,独具面貌。他的篆书,中锋用笔,并能掺入隶笔,而带行草笔势,自成一格。何绍基书法,早年秀润畅达,徘徊于颜真卿、李邕、王羲之和北朝碑刻之间,有一种清刚之气;中年渐趋老成,笔意纵逸超迈,时有颤笔,醇厚有味;晚年何绍基的书法已臻炉火纯青。济南大明湖历下亭楹联杜甫名句“海右此亭古,济南名士多”,即为他所书。历下亭东壁仍存其《重修历下亭记》石刻。 何氏精通金石书画,以书法著称于世。誉为清代第一。初习颜,中年博习南北朝书,笔法刚健,此期作品传世甚少。后致力分隶,汉魏名刻,无不深研熟密闭,临摹多至百本。偶为小篆,不顾及俗敷形,必以顿挫出之,宁拙毋巧。暮年眼疾,作书以意为之,笔轻墨燥,不若中年之沉着俊爽,每有笔未至而意到之妙。年尊望重,求书反多,故史年作品传世较多。尤以篆隶法写兰蕙竹石,寥寥数笔,金石书卷之气盎然。何氏博学多才,尤工于诗。有《东洲草堂集》。何氏晚年寓沪,卒于吴县,归葬长沙南郊石人冲。 何绍基早年由颜真卿,欧阳通入手,上追秦汉篆隶。他临写汉碑极为专精,《张迁碑》《礼器碑》等竟临写了一百多遍,不求形似,全出己意。进而“草、篆、分、行熔为一炉,神龙变化,不可测已。”到2019年为止存临本仍然不少。中年潜心北碑,用异于常人的回腕法写出了很有个性的字。 平生作书,对联特多,而不是一般应酬之作,书作着力,书艺很高,被誉为“书联圣手”。著有《东洲草堂金石跋》《东洲草堂诗·文钞》《惜道味斋经说》《说文段注校正》等。传世书迹甚多。《邓石如墓志铭》,书于同治四年(1865)。纸本墨迹。楷书。七开,每开纵30.6厘米,横30.3厘米。故宫博物院藏。何绍基的楷书从欧阳通《道因碑》入手,后又广泛地临写六朝碑版及颜真卿楷书等,于《张玄墓志》用功最多。 诗词 何绍基虽出身官宦世家,然具有中国文人悲天悯人,关心民间疾苦的人文情怀,其诗作也富含朴素的哲学观点。 在晚清宋诗派中,何绍基是一位健将,擅于描绘山川。如其七律《元象》中有“石根水怒水根石,天外山惊山外天”一联,上句比喻人世风波之复杂、险恶,下句又展示人类进步之不可限量,耐人咀嚼。 何绍基为官,因言事降调,于是远离官场,周游各地,以书法著作自娱,晚年倦游,在长沙生活,与黄道让、王先谦、王闿运等人相唱和,成为长沙诗坛雅韵之一章。 藏书 其父何凌汉曾收藏有北京朱筠的旧藏不少,建有藏书楼为“云腴山房”,收藏图籍万余卷,何氏藏书由此起源。至绍基时,南北藏书旧家,广为搜罗,一度藏书达到10万余卷,建有“云龙万宝书楼”、“惜道味斋”、“东洲草堂”。他既藏书又读书,考订有《礼经》《水经注》,于《说文》考订尤深。校有《曝书亭记》。所藏书在辛亥革命后被变卖给长沙书贾谭厚坤,另一部分为叶启勋兄弟所收。著《惜道味斋经说》《说文段注驳证》《水经注勘误》《东洲草堂诗文集》。何氏藏书印先后有“何凌汉印”、“道州何氏云腴山房”、“东洲草堂藏书画记”、“何绍基鉴藏”、“猿叟”、“眠琴阁珍藏”等。 历史评价 《息轲杂著》称其书“专从颜清臣问津,积数十年功力,探源篆隶,人神仙境,晚年尤自课甚勤,摹《衡兴祖》《张公方》多本,神与迹化,数百年书法于斯一振。” 李志敏评价:“何绍基自成一家,从魏碑得力不少。” 人际关系 父亲 何凌汉(1772~1840)字云门,号仙槎,官至吏部、工部、户部尚书。是知名的书法家、教育家、学者、藏书家。 兄弟 何绍基兄弟四人均习文善书,人称“何氏四杰”。 儿子 何庆涵(1821~1892),字伯源,继承藏书,作有《眠琴阁遗文》。 主要作品 著有《东洲草堂金石跋》《东洲草堂诗钞》。 诗作 【宿商家林】 【慈仁寺荷花池(四首录一)】 【山雨】 书法 何绍基作品 以下是部分书法作品展,供参观和了解

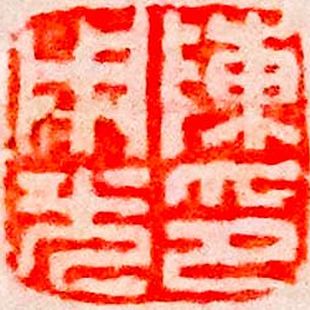

西泠印社 简介

西泠印社是中国成立最早的著名全国性印学社团,以"保存金石、研究印学,兼及书画"为宗旨,是海内外研究金石篆刻历史最悠久、成就最高、影响最广的学术团体,以篆刻书画创作的卓越成就和丰富的艺术收藏享誉海内外,被誉为"印学研究中心"、"天下第一名社"。

清光绪三十年(1904年),浙派篆刻家丁辅之、王福庵、叶为铭、吴隐等四人在孤山数峰阁旁买地筑室,创立印社。时值清末,金石研究和发展正处于鼎盛时期。众多的金石名家,有志于弘扬和发展国粹,在杭州的篆刻家王福庵、丁辅之、叶为铭、吴隐等人相聚西湖,研讨印学。于是结社于孤山南麓西泠桥畔,"人以印集、社以地名",取名"西泠印社"。当时清朝杭州府与钱塘县均以官府批文登记备案。在印社初创的十年,四位创始人团结同仁,集资、规划,"买山立社",先后建造了"仰贤亭"等九处园林建筑,印社初具规模。

1913年,举行了建社十周年纪念大会,正式定名西泠印社,修启(西泠印社成立启)立约(西泠印社社约),发展社员,公推近代艺术大师吴昌硕出任首任社长。印社经过十年的建设,初具规模,并开展了集会、展览、收藏、出版等一系列活动。盛名之下,精英云集,李叔同、黄宾虹、马一浮、丰子恺、吴湖帆、商承祚等均为西泠印社社员,杨守敬、盛宣怀、康有为等为赞助社员。此后二十余年,西泠印社迅速发展,声望日隆,逐步确立了海内金石书画重镇的地位。受西泠印社影响,日本篆刻家河井仙郎、长尾甲也来中国进行交流并加入印社。河井荃庐、长尾甲等海外社员把源自中华的金石篆刻艺术带回国内,在日本、韩国创立了全国性的篆刻创作与研究团体。西泠印社促成、推动了周边汉字文化圈内篆刻创作与研究的产生、发展和繁荣。

1921年,印社同仁募赎"汉三老讳字忌日碑",演义了一出爱国主义的壮举。1923年,西泠印社举行了建社二十周年纪念活动,"罗列金石家书画千余幅于社,张挂四壁,一时文采风流,声闻远布"。此时,印社的园林建设全部完毕。社内环境幽雅,风景秀丽,楼台亭阁建筑精美,摩崖石刻星罗棋布,成为西湖园林的精华之处。

1927年,首任社长吴昌硕逝世,著名金石考古学家、故宫博物院院长、著名金石鉴赏家马衡继任社长。

1933年,西泠印社成员在孤山举行了印社成立三十年的纪念活动。经历年展拓,社址范围已具相当规模,占地5.678亩。编印《西泠印社三十周年纪念刊》。

1937年,抗日战争爆发,印社活动处于停顿。

1946年,因抗战而停止的印社活动逐渐恢复。1947年,继去岁重修印社后,补行印社四十周年纪念活动。从1904年到1949年的四十五年,印社经历了一个纯民间社团的辉煌和艰辛。这一时期,西泠印社共有正式社员61人,赞助社友10人,除王、丁、叶、吴四位创始人和吴昌硕、马衡两任社长外,还有李叔同、胡菊邻、经亨颐、黄宾虹、方介堪、来楚生、沙孟海等大家、学者以及两位日本篆刻家。

1949年,中华人民共和国成立,百废待兴,西泠印社活动基本停止,西泠印社所属社址、设置、文物等,由人民政府接管。

1951年,经沪、杭两地社员协商,将印社房产、土地等捐献政府,其园林由园管部门接收,文物等由省文管会保管。

1955年,第二任社长马衡逝世,享年75岁。

1957年,在浙江省委关心下,成立西泠印社筹备委员会,着手印社的恢复工作。张宗祥为主任,潘天寿、陈伯衡为副社长,诸乐三、沙孟海等4人为委员。在社址开辟金石书画门市部,在观乐楼设立《吴昌硕纪念室》。接待日本著名书道家青山杉雨一行来印社访问。这是新中国成立后来印社访问的第一批日本客人。

从1957年以来,浙江省委、省政府、杭州市委、市政府以及省市文化部门对西泠印社的发展倾注了异乎寻常的关心和支持:时刻关注印社的发展,经常出席印社的活动,热心解决印社的困难。从林乎加、李丰平、霍士廉、王平夷、陈礼节到张德江、柴松岳、李金明、王国平,历任省、市领导对西泠印社的发展都给予了精心的指导,提出了明确的要求。

1959年,为贯彻中央关于体制下放的指示,浙江省文化局将西泠印社下放到杭州市,归杭州市文化局领导。同年9月,杭州市文化局成立杭州书画社,郭沫若为之题名。专营古今书画名家的真迹和复制品展览、收购和供应,并作为自收自支事业单位,为西泠印社的恢复和活动提供基本经费保障。

1961年,西泠印社被浙江省人民政府认定为浙江省重点文物保护单位。

1962年12月中旬,西泠印社在杭州召开了建国后的第一次社员座谈会。到会的有张宗祥、浙江美术学院院长潘天寿、上海书法篆刻学会主任沈尹默、江苏国画院院长傅抱石、上海国画院院长王个簃、湖北省文史馆副馆长唐醉石等全国金石书画名家及健在的印社社员三十多人。会上成立了以张宗祥为主任,潘天寿、傅抱石、王个簃为副主任的庆祝西泠印社创建六十周年筹委会,拟定了"庆祝西泠印社创建六十周年活动计划"和"西泠印社章程"(草案),举行了"赵之谦金石书画艺术"专题讨论和两次书画活动。浙江省和杭州市的有关领导都出席并讲了话。

1963年,印社召开六十周年纪念大会,海内外名家和散居在全国各地的印社社员云集杭州。除王个簃、沙孟海、马公愚、方介堪、韩登安等老社员外,新入社的都是当时全国最著名的书画篆刻大家,如傅抱石、马一浮、沈尹默、潘天寿、程十发、谢稚柳、唐云等。大会通过了新的《西泠印社章程》,选举产生了近20人组成的首届理事会,选举张宗祥先生为第三任社长,潘天寿、傅抱石、王个簃等五人为副社长。举办了规模盛大的第二届历代金石书画作品展等。大会还收到了国家及文化部、全国文联领导人董必武、郭沫若、齐燕铭、沈雁冰等人的题词和贺辞。自此,西泠印社恢复了雅集活动,定期邀集理事和社员来杭,研究印学、商量社务、观赏藏品,并经常组织社员进行篆刻书画创作,举办展览,还编辑出版了有关的金石书画出版物。

1965年,第三任社长张宗祥逝世,享年84岁。

1966年,"文革"开始,社址中部分造像及后山石坊遭毁,其他社藏文物及刻石因积极采取保护措施而未损。印社社团活动停滞。

1978年,国家批准西泠印社为出版单位。《革命胜迹印谱》出版,叶剑英副主席为印谱题名。

1979年,社刊《西泠艺丛》创刊。召开印社七十五周年纪念大会,人大常委会副委员长周建人、国务院副总理王震发来贺词;李丰平、王芳、薛驹等领导出席大会。会议期间,沙孟海被推选为西泠印社社长,赵朴初为名誉社长,王个簃、方介堪、启功、诸乐三、钱君陶、程十发等为副社长,选举产生第二届理事会。自此,社团活动全面恢复,王个簃向印社捐献吴昌硕及明清大家书画三十件。1979年后,社团活动步入正轨,学术研究、对外交流、组织建设、人才培养等方面都取得了长足进步,文化影响扩大,规模空前繁荣。

1983年,印社八十周年纪念。与会社员和来宾及日本友人共二百余人参加。选举产生了第三届理事会,沙孟海和赵朴初继续担任社长和名誉社长。

1984年,举行吴昌硕诞生一百四十周年纪念活动,规模为全国之最,并出版大型画册《吴昌硕作品集》。

1985年,社报《西泠艺报》创刊,沙孟海社长题写报名。

1988年,印社应邀赴日举办"西泠印社展",展出轰动日本,盛况空前。举行建社八十五周年庆祝活动,选举第四届理事会,沙孟海继续担任社长,赵朴初继续担任名誉社长。

1990年,由西泠印社主办,全国122家印社参加的"全国印社篆刻联展"在杭州开幕,并到北京等十一个大城市巡回展出。

1992年,第四任社长沙孟海逝世,享年93岁。

1993年,国家文物局批复同意印社筹建"中国印学博物馆"。印社召开建社九十周年纪念大会,选举第五届理事会,著名学者、书法家、佛教活动家、全国政协副主席赵朴初当选为第五任社长,启功、方去疾、程十发、郭仲选等九人为副社长。

1997年,为迎接香港回归,西泠印社百名社员创作"迎香港回归百印图"。《西泠印社藏品展》在深圳、珠海、杭州、温州等地展出。印社举行"抒西泠情怀、迎香港回归"大型雅集活动。

1998年,印社九十五周年纪念,选举产生第六届理事会,赵朴初连任社长。

1999年,中国印学博物馆建成,正式对外开放。印社出版社立足改革,走出困境,喜获社会效益和经济效益双丰收。印社举办"第四届全国篆刻评展"。"西泠印社"商标和服务商标,被认定为"浙江省著名商标"。

2000年,第五任社长赵朴初逝世,享年93岁。

2001年,印社社址作为近现代重要史迹及代表建筑物被国务院公布为全国重点文物保护单位。经过近百年的发展,西泠印社已成为以社团为基础,兼具学术研究、艺术创作、图书出版、生产销售、展览交流、文物收藏和保护,集社团、事业、企业、出版为一体的综合性文化单位。党和国家领导人朱德、李瑞环、李岚清、乔石、李铁映等曾亲临西泠印社视察和指导。

2002年,西泠印社进行了组织机构调整:撤消了市文化局所属的西泠印社办公室,组建了西泠印社社务委员会作为西泠印社日常事务的管理机构,为市委直属的局级事业单位。

2002年10月,西泠印社六届五次理事会在杭州召开。会议选举启功先生为西泠印社第六任社长,增补王玉明、陈振濂为副社长。

2003年,西泠印社创社百年华诞,109个海内外印学社团汇聚孤山,共襄盛典。

2005年6月,第六任社长启功逝世,享年93岁。

2005年底,西泠印社拥有社员313人,分布于中国26个省(市)自治区、香港、澳门特别行政区、台湾地区和日本、韩国、新加坡、马来西亚、法国、捷克、加拿大等国家。

2006年5月20日,西泠印社的金石篆刻艺术经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

2008年,国家工商总局认定"西泠印社"为中国驰名商标。

2009年,由西泠印社领衔申报的"中国篆刻艺术"成功入选联合国教科文组织 "人类非物质文化遗产代表作",进一步确立了西泠印社作为篆刻传承代表组织和国际印学中心的地位。

2011年12月13日,西泠印社第八届理事会第六次会议推选饶宗颐为西泠印社第七任社长,刘江当选为西泠印社执行社长。

2013年10月22日,西泠印社召开成立一百一十年社员大会,饶宗颐再次被选为社长,刘江继续担任执行社长。

2014年6月,经国家新闻出版广电总局批准同意,新编期刊《西泠艺丛》获得正式出版。

2015年1月,由西泠印社社务委员会主办、主管的《西泠艺丛》以月刊形式正式创刊并发行。

2018年2月6日,第七任社长饶宗颐逝世,享年101岁。

2018年11月13日,西泠印社第十四次社员大会产生了新一届理事和社团领导班子:刘江继续任执行社长,副社长为朱关田、韩天衡、陈振濂、李刚田、童衍方和龚志南。此外,新一届理事会新增张炜羽、陈中浙、铸公等3名理事。社长之位空缺。

相关作品推荐

何绍基

何绍基