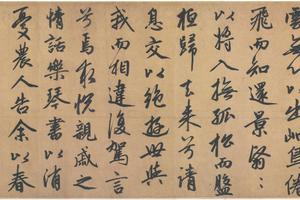

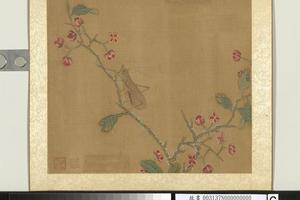

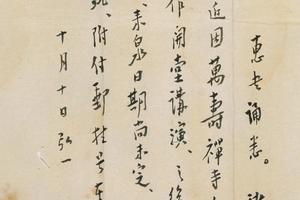

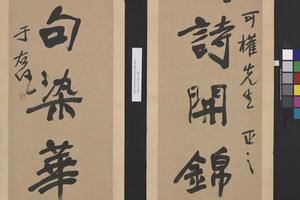

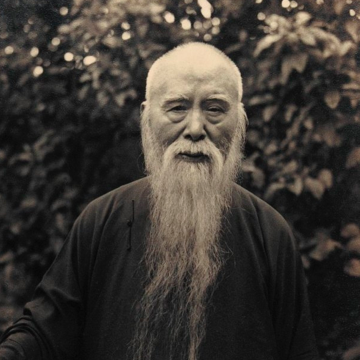

48.5x257,绢本,设色,长卷,故宫博物院。这是一幅描写明弘治十六年(1503年)10位高级官员聚会情景的富有纪念意义的群像画.据卷后各人的序与跋,与会10人都是明天顺八年甲申(1464年)的同榜进士,聚会时间为弘治十六年癸亥(1503年)三月二十五日,聚会处在闵珪府第之达尊堂.与会者都是在朝重臣,年龄以闵珪最大,74岁,李东阳最小,57岁. 画面上人物分为三组,从卷首起第一组三人分别是南京户部尚书王轼、吏部左侍郎焦芳、礼部右侍郎谢铎;第二组四人分别是工部尚书曾鉴、刑部尚书闵珪、工部右侍郎张达、都察院左都御使戴珊;第三组三人分别是户部右侍郎陈清、兵部尚书刘大夏、户部尚书兼谨身殿大学士李东阳.此次聚会经过精心准备,宴饮唱和之外并绘图纪念,画工现场写生,只有焦芳因赴湖南公干,事先预留下旧稿.因此图中每人的相貌均为真实的写照,而人物的组合排列则是画家的安排.背景衬以梧桐、修竹、芭蕉、松树,其间穿插几案、书册、酒具以及童子数人.景物简练有序,不作过多渲染,有意突出显赫的朝廷高官群像,显示出创作的宗旨. 明代高官举行雅集,与前代雅集的参与者多为致仕老臣或名士不同,除追慕前代“耆英硕德”之外,更有显示自己的地位与政绩之意,对“盛世明君”的赞美在题跋中亦屡屡可见.十同年居高官主要在明孝宗(1487-1505在位)时期,时朝中多正士,宦官和厂卫也都较循谨,整个官僚体系呈现出较为清明的景象.《十同年图》俨然是明代繁盛时期官场最后的写照,六部大臣昔日心存魏阙、威严谨慎的音容笑貌,华贵高雅之气中蕴含的凝聚力,在孝宗以后的朝代中再也找不到了,也正是因为失去这种凝聚力导致了明王朝的灭亡. 此图当时共画了10本,每家各留一本.此卷是闵家所留,在清嘉庆十五年(1810年)为法式善收藏,是10本中幸存的孤本,为重要的历史文献.撰稿人:杨丽丽(故宫博物院官网)卷后有李东阳书《甲申十同年图诗序》,之后有闵珪、张达、曾鉴、谢铎、焦芳、刘大夏、戴珊、陈清、王轼、李东阳等10位与会者的唱和诗,诗为七律,或两首,或一首,惟李东阳三首,共十八首。

找回密码

验证码错误或已过期

佚名(明)

佚名(明)