找回密码

验证码错误或已过期

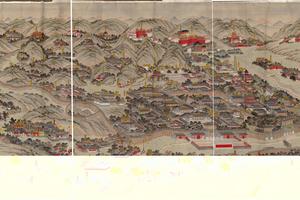

华胥

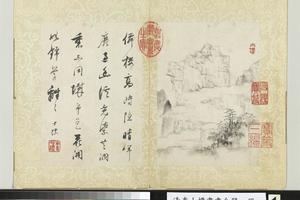

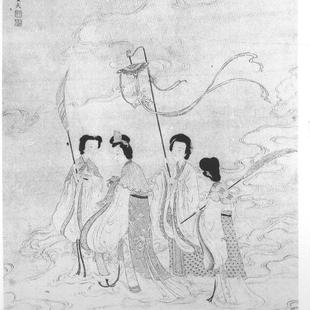

云中仙女图轴

云中仙女图轴

-

作者

-

分类未分类

-

创作年代

云中仙女图轴 简介

己未(嘉庆四年,1799)

华胥 简介

华胥,也称华胥氏,风姓,故里陕西省西安市蓝田县华胥镇。华胥是中国上古时期华胥国的女首领,她是伏羲和女娲的母亲,炎帝和黄帝的直系远祖,誉称为“人祖”,是中华文明的本源和母体,被中华民族尊奉为“始祖母”。伏羲、炎帝、黄帝功勋卓著,在华夏文明史中位列“三皇五帝”,中华民族由此兴盛。关于华胥的记载最早见于《列子·黄帝》,其后上百种典籍均有记载。

华胥是中国上古时期母系氏族社会杰出的部落女首领,相传她踩雷神脚印,感应受孕,生伏羲和女娲,传嗣炎帝黄帝,从而成为中华民族的始祖母。在八千多年前,华胥为了部族生存,带领远古先民们不断游徙,足迹遍布黄河流域,创造了中国的渔猎、农耕文化,开创了中华文明史。“华夏”和“中华”中的“华”字皆源于华胥(一说是源于华山,也位于陕西)。学界普遍认为,处于黄河流域上中游的华山方圆是中华民族的发祥地,而华山的得名,除了其山形像“花”(古代“花”与“华”同)之外,还因为华胥氏族就生息、繁衍在华山之阳。因此,中华民族之“华”源于华胥之“华”。

华胥逝世后,卜葬故里孟岩,即今陕西省西安市蓝田县华胥镇孟岩村。历代文献典籍的记述表明,华胥是华夏之根、民族之母。从华胥到华夏,从华夏到中华,形成了一脉相承的中华民族文化,她彰显出了中华民族的同根、同源和血脉亲情。因此,华胥文化是中华民族文化的源头。

生平传说

氏族考证

华胥又称华胥氏,出生于华胥国。在古史文献里,她颇具神话色彩,“蛇身人首,有圣德”。又云其“履巨人之迹,意有所动,虹且绕立,因而始娠,生帝于成纪,以木德王,为风姓”。

华胥是上古时期母系氏族社会杰出的部落女首领,伏羲和女娲的母亲,即《春秋世谱》所载“华胥生男名伏羲,生女名女娲”。同时她也是炎帝和黄帝的远祖,中华民族的始祖母,即《国语·晋语四》所注:《世本》原著载“昔少典娶于有蟜氏,生黄帝、炎帝,曾祖母华胥氏。”

除最早记录华胥的《列子》外,《庄子》里也两次提到“赫胥氏”,即“华胥”。

“赫”与“华”都是“胥”字上端余燃的火光:直接描述是“赫”,是“亮”,用植物顶端的花朵来比喻,就是“华”,是花。

西周青铜器《毛公鼎》、《命毁》等铭文的“华”字,象草木开花。《说文解字》、《尔雅·释草》、《广雅》等,认为“华”即“荣”。“因此,华字便含有美好、光彩、声色、风采等雅称。”华、华夏之称,来源于华胥,中华之称亦然。《华夏考源》一文从文字训诂得出结论:“胥、雅、疋、夏等古字相通,华夏就是华胥。因此可以说,华夏文化就是华胥文化,中华民族文化的源头,也就是华胥文化了。”

生地考证

古今史学家对华胥的研究,一直未中断过。新中国建立后,特别是改革开放后,随着挖掘历史文化、发展旅游事业热潮的兴起,古史传说时代的人物备受重视,华胥也是其中之一。一般认为她是新石器时代(1万年前)早期的氏族代表人物,氏族延续时间很长,一直到仰韶文化前(约6500或6000年前)。

华胥的生地考主要有生于华胥国之说、生于雷泽之说、生于九河之说、生于华胥之洲说等。分析诸说,文史专家赞同华胥的故里在今陕西蓝田县华胥镇孟岩村,并安葬于此之说,因为这里在文献中的记载详细而可靠。

晋代王嘉《拾遗记》云:“庖牺所都之国,有华胥之洲。神母游其上,有青虹绕神母,久而方灭,即觉有娠,历十二年而生庖牺。”清吴乘权《纲鉴易知录》云:“太昊之母居于华胥之渚(今陕西蓝田),生帝于成纪(今甘肃秦安县)。”又据《竹书纪年前编》:“太昊庖羲氏,太昊之母居于华胥之渚,履巨人迹,意有所动,虹且绕之,因而始娠。”徐文靖笺:“按,华胥,地名,在陕西蓝田县。小渊日渚。”大体而言,古华胥国在今陕西省西安市东约20公里的蓝田县华胥镇。

宋敏求《长安志》引后魏《风土记》云:“西有尊卢氏冢,次北有女娲氏谷,则知此地是三皇旧居之所。”元代骆天骧《类编长安志》引《三秦记》云:“骊山巅有三皇庙,不斋戒而往,即风雨迷道”,“又呼为人祖庙”。《太平寰宇记》卷二十六“蓝田县”条之载,与后魏《风土记》相同。又云:“蓝田卫三皇旧居,境内有华胥陵。”《陕西通志》云:“三皇祠在蓝田县北三十里,祀华胥氏、伏羲氏、女娲氏。盖伏羲氏、女娲氏皆华胥氏所出,故祀于故里。”《西安府志》的记载与此相同。

《蓝田县志》载:“蓝田县内有华胥陵,是称三皇故居。”陵在今华胥镇北的孟岩村。“在紧靠村子西边也是华胥沟,而越过华胥沟就是宋家村(旧称宋家圪捞)”,与“华胥渚(华胥与其子女的居住之地)十分吻合。当地流传着一种传说,此地即华胥怀孕后栖息之地”。“在宋家村南塬有一座古庙名为‘三皇庙’,曾经有石碑刻文:‘古华胥伏羲肇娠地’等字样。与《宋书·符瑞志》的记载相近”。“今华胥镇红河下游有娲氏村。而红河在史书上被称为女娲沟。白鹿原上李华村的原名就是女娲村。在孟岩村附近有一个叫拾旗寨的村子,村中人大多相信是古时祭祀仪仗队成员的后代。”华胥镇保留有一块关于记载三皇功绩的碑石,其中一通碑石上,中间有华胥国三个大字,左边有伏羲肇娠右边有黄帝梦游的字样。

西安市文史研究馆的张中和认为:大量的史载、遗物,可资佐证:三皇时代的部落中心即华胥国。华胥的姓氏为风,是现西安市蓝田人。她处在8300多年前,既是三皇中女娲和伏羲的生母,又是华胥国末期一位杰出的部落首领。是华夏民族在上古时代,与天地八荒进行抗争和孕育文明的领军人物。

河南省社会科学院的张新斌认为:华胥是以母权制为代表的前伏羲时代的人物,是中华人文母祖,是中华民族前华夏民族的重要源头。陕西蓝田保留有华胥的遗迹,并有蓝田猿人的发现,二者都是早期人类文化的体现,并有着内在的联系,以二者为代表的蓝田文化,在中华文化源头的探索过程中,具有不同寻常的意义。

感应受孕

有关华胥感应受孕生伏羲的古籍很多,《帝王世纪》、《太平御览》卷七十八引《诗纬·含神雾》、《潜夫论·五德志》、《纬》卷十一、《河图握矩起》、《孝经·钩命诀》、王嘉《拾遗记》等文献,均记载华胥于雷泽履大人迹有娠而生伏羲。

相传华胥外出,在雷泽湖边无意中看到一个特别大的脚印,好奇的用脚踩了一下,感应受孕,怀胎十二年后,生下伏羲。

西迁甘肃

华胥氏族在华胥之渚(今陕西蓝田)日益发展,人口有所增长,需要寻找新的食源地。于是部落内的氏族,有的留居,有的向北或向东发展,华胥则带领部落之民向西迁徙,一支居于华亭(今甘肃庆阳华池县),本人的一支居于成纪(今甘肃天水秦安县),逐渐形成新的“聚落”。当地的土著氏族与迁来之族和睦相处,并加入其部落,尊奉华胥为首领。她们在生产、生活中,逐步摸索,发明了彩陶器。这种制陶技术受到先民喜爱,很快在周围的氏族先民中传开,华胥便派族人去传授技术,帮助其他氏族先民制造彩陶。

秦安大地湾、天水师赵和西山坪新石器时代早期遗址的发现和发掘,佐证了距今8000年前,天水确有较为进步的氏族部落。大地湾的聚落遗址和文化,大体可与华胥部落相比附,先民有了半地穴式的方形、椭圆形简陋住房,陶器有红褐色与灰褐色两种。大地湾类型文化遗址在西汉水和嘉陵江上游的西和、礼县、徽县等地区均有发现,说明华胥族人已迁入该地区,或是其文化已影响到今甘肃东南部地区。当时天水地区还迁入了燧人氏族之民。他们和土著逐渐融合,向西(今甘肃中部、西部及青海等地)、向南(今甘肃陇南、陕西汉中及四川等地)迁徙和发展。

华胥在成纪住居住一段时间后,留氏族于此,便带领一些氏族先民沿渭水东返。

生子成纪

《精编廿六史·五帝》云:“其母华胥氏,居于华胥之渚。华胥即今陕西西安府蓝田县是也。一日嬉游入山中,见一巨人足迹,羲母以脚步履之,自觉意有所动,忽然红光罩身,遂因而有娠,怀十六个月,生帝于成纪。”这是为伏羲出生编写的神话祥瑞故事,以示伏羲与其母华胥不是凡人。伏羲氏约生于8000年前(一说7500年前),大体与华胥氏相接。

华胥怀孕数月后,带亲从去巡察故地族民生活、生产状况,先渡过渭水、泾水到达华亭(今甘肃庆阳市华池县),又到达成纪。由于劳累和临近产期,不能返回华胥渚,便在成纪生了儿子伏羲。这便是华胥为何既居华胥之渚,又生伏羲于成纪的原因。再后华胥怀孕又生女娲,伏羲、女娲氏族东迁,华胥年迈,遂安居于华胥之渚,去世后葬于此,先民埋葬并祭祀。

东返陕西

华胥带领族人返回陇山以东,可从考古文化中寻找。

陕西宝鸡距今约8000年的关桃园前仰韶文化遗址,说明华胥族曾迁居于此。之后一氏族留居(后发展为部落,并向外迁徙),华胥则带领一些氏族东返。“华胥氏自华亭经华池、华原(今陕西铜川市耀州区)而迁至华山地区,创造了彩陶文化。”这是留居华池的氏族形成新部落后的东徙,非华胥本人。

华胥带的部落氏族较多,一路时有留居者,又有分路迁徙者。她本人带的氏族当返居于丽山南麓的今西安市蓝田县,一个氏族则迁入商州(今陕西商洛市商州区),从而带入了“华”的名称,如华阳、华胥渚、华山等等。

清代胡渭《禹贡锥指》云:“华阳,今商州之地也。《山海经》有阳华之山,即华阳”。“其他即古阳华薮(泽之义),盖薮因山得名,山薮在华山之阳,正禹贡之华山也。”《山海经·西山经》云:“华山一名太华。”《白虎通》云:“西方华山,少阴,用事。万物生华,故日华山。”《华山记》云:“山顶有池,生千叶莲花,服之羽化,因曰华山。”

《仙佛奇踪》云:五代时,道士“陈抟居华山,有一客过访,正值其睡。旁有一异人,听其息声,以墨笔记之。客怪而问之,其人日:此先生华胥调,混沌(指盘古氏)谱也。”何光岳释:“华山因花多而得名,正合华胥氏以花为图腾之义”;“那‘异人’把华山看作为华胥氏之地。可见华山乃因华胥氏迁此而得名。

汉于华山之北置华阴县,今县城南有掌华山,华山南有华阳乡。华县西有临潼县华清池,旁有华清官。华县北邻大荔县的东北有华原”。这些“以华字为名称的地名,皆与华胥氏东迁有关。”

这些地名、山名的形成原因较多,时问有先有后,不能断定就是华胥本人时形成的,但与其族或裔支族的迁居、迁经有一定关系则可以肯定。渭水流域今陕西之前仰韶文化遗址,如临潼白家,渭南北刘、华县老官台等,其距今8000年前的文化遗存应与华胥本人氏族的发明彩陶有一定关系。

后裔迁徙

华胥的裔族或裔支族有的向东迁徙,分路进入黄河北岸,远至东北;一路进入南方(有的沿长江而上进入蜀地,再与长江上游徙人的华胥族结合,迁入贵州、云南等地)。王献唐《炎黄氏族文化考》云:曲阜为古代大庭氏之国,“再东至华胥,华胥为羲族旧国,只有华胥名号,不能更改,故仍从旧称,呼之日华胥,易字为赫胥。”山东地区的华胥或赫胥陵,华不注山、华泉、华阴集等,均为华胥后裔迁居地的遗迹或名称。《晋书·嵇康传》云:“康尝游洛西,暮宿华阳亭。”《通雅》云:“华亭在密县。”即今河南新密。商丘的华邑,亦是如此,为华胥后裔自西向东迁徙于此而形成。

南方的华胥地名,大部分是夏商以后的华胥裔支族迁徙时带人,或因迁居而命名。如湖北枣阳东的华阳河、江陵市东西魏置的华陵县、潜江市南汉置的华容县及境内的华容河;江西靖安县北的华坊街、奉新县西南的华林山;湖南望城西北的华林山、郴州市的华塘铺;唐朝在成都置的华阳县;江苏丰县的华山(小华山)、江阴县的华墅镇、句容县的华山、江宁的华里;上海的华亭、华泾港、华泾市;福建莆田的华亭、华胥山;浙江绍兴的华会镇、义乌唐置之华川县、开化县的华埠镇;广东遂溪县的华封墟、潮州的华美村、南海的华平墟;云南的华坪县等,虽然形成原因和年代不能确指,但或均与华胥后裔的迁徙或文化传播有一定关系。

创始文化

经过近十年的调研论证和史料搜集,华胥陵的真实性得到了越来越多专家学者的认可。此后,对于华胥的研究和华胥陵的考古保护工作也已全面展开,它标志着被人们遗忘了近百年的华夏始祖母华胥,重新受到社会各界的重视,从文史材料中走向真实生活。华胥陵位于华胥镇以北,传说为华胥氏怀孕后栖息之地。宋家村南塬有座“三皇庙”,传说为“古华胥伏羲肇娠地”。华胥镇红河下游有娲氏村。红河被称为女娲沟。白鹿原上的李华村即女娲村。现代考古与远古传说高度贴切,所以应该有一个真实存在的原始文明社会———华胥国;华胥国应该有一个始祖母———华胥氏族团;华胥氏族团应该有一个首领———华胥氏,是母系社会中晚期一个部落族团,活动范围在骊山、蓝田一线。

华胥的生平成就,集中体现在《蓝田县志·羲母庙碑》中:

“其开物成务,八卦泄天机之蕴,六书肇文字之源,记干支作甲历为历象之示,正姓氏制嫁娶为婚姻之祖,虑民所统也,则龙师龙名上相下相以定其分,忧民不知食也,则造网养蓄教庖置厨,已成其化。太昊、女娲德被一时,功垂万事,故兹不忘圣德,宜先不忘圣德之所由,不鞅圣功,宜先不殁圣功自所生。”

在《汉鲁相韩勑造孔庙礼器碑》中,也有类似记载:

“惟永寿二年,青龙在涒叹,霜月之灵,皇极之日。鲁相河南京韩君,追惟太古,华胥生皇雄,颜母育孔宝,俱制元道,百王不改……皇戏统华胥,承天画卦。颜育空桑,孔制《元孝》,俱祖紫宫,大一所授。”

华胥和子女伏羲、女娲及其后裔,共同创造了灿烂的华胥文化。华胥文化彰显出了中华民族的同根、同源和血脉亲情,因此华胥文化是中华民族文化的源头。

华胥文化对人类历史文化的主要贡献有:“制嫁娶之礼”,使远古人类逐渐摆脱乱婚、群婚的状态;“造网罟教渔猎”,发明了渔网捕猎,成为畜牧文化的源头;“作书契以带绳结”,有了简单文字;“伏羲坐于方坛之上,听八方之气,乃画八卦”,开始了人类从规律上认识大自然,后来被炎黄的后裔逐步发展成为《易经》;“女娲作笙簧”,产生了人类最早的乐器,成为中华音乐的起源。

华胥故里

西方说

《纲鉴易知录》载:“太昊之母居于华胥之渚。”注云:“华胥,在今陕西蓝田县,小渊曰渚。”

《竹书纪年前编》曰:“太昊庖羲氏,太昊之母居于华胥之渚,履巨人迹,意有所动,虹且绕之,因而始娠。”徐文靖笺:“按,华胥,地名,在陕西蓝田县,小渊曰渚。”

华胥陵位于华胥镇以北,村落西边是华胥沟,而越过华胥沟就是宋家村。这里与《蓝田县志》中所记载的华胥渚(华胥与其子女居住之地)十分吻合。在宋家村南塬有一座古庙名为“三皇庙”,曾有石碑刻文:“古华胥伏羲肇娠地”等字样,与《宗书·付瑞志》的记述相近。三皇旧居在北魏时即受到祭祀,一直延续至今。

在华胥镇附近,发现旧石器遗址数十处之多,新石器人类遗址20多处。著名学者石兴邦、刘士莪、任本命等人应邀赶赴蓝田,从人类学、考古学、民俗学等不同角度,对母系氏族的起源、华胥族团的生成、历史的沿袭及现存遗迹与历史传说记载的对照进行考证后认为,从伏羲诞生前到炎黄出现时存在的华胥古国相当于仰韶文化的中晚期,约为公元前4600-2700年,地域主要为甘肃西部、陕西渭河流域及黄河流域之一段。

20世纪80年代,陕西省考古工作者在西安市灞桥区洪庆街道办下辖的燎原村发现老牛坡遗址,这里与蓝田县华胥古镇接壤。老牛坡遗址被考古界断定为陕西境内的商代重要遗址,后被评为中国考古年度十大发现之一。据刘士莪《老牛坡遗址发掘报告》结论称,该遗址早期文化遗存还是古崇国所在地。李学勤在《海外访古记(四)》也认为老牛坡遗址“从历史地理上看,很可能属于崇国”。《史记·夏本纪》司马贞索隐:“鲧封崇伯。”《国语》称:“崇伯鲧”,说明鲧的早期活动也在这里。

后来鲧之子大禹东迁,成为东方诸侯联盟首领,禹的儿子启建立夏王朝。鲧、禹、启都是夏后氏的首领,也就是说夏后氏首领鲧最早的活动范围应在西安东南方向老牛坡一带。老牛坡与华胥古国仅有一沟之隔,那么华胥的“华”与夏后氏的“夏”就构成了“华夏”。华夏、华夏族、华夏文明应起源于此。

这些专家学者的研究都得出同一结论,从华胥到华夏,从华夏到中华,形成了一脉相承的中华民族文化。由于秦始皇的收缴焚毁列国史籍,使华夏文化在长达550年的战乱后再遭浩劫,而存于咸阳宫最后记录上古历史的孤本也因为项羽火烧咸阳而灰飞烟灭,因此注重史料的司马迁在《史记》中开始把黄帝作为中华之祖,结果华夏、中华的“华”字反而湮没于历史的尘埃中。

东方说

民国学者王献唐考证认为:“泰帝为伏羲,以居泰山而有此号。后裔居曲阜者,袭其旧称。华胥为东方伏羲之旧族,散居泗水一带,泗水、曲阜接壤,并在一方。”

《淮南子·地形训》及《楚辞·天向》:“华即日,太阳也”。

泗水华胥山

雷泽即伏羲出生地,古谓在鲁西南,今考位于泰山南麓泗水与新泰交界的今华村水库及华胥山和贺庄水库一带。王献唐在《炎黄氏族文化考》中认为:“伏羲发源祖地,证以现存地名,山泽名,殆即今泗水一带。”

春秋时,华胥山一带曾设华胥国,因山而名,汉置华县。此外还有古华渚,今称大黄沟。华胥山在今泗水县城东北大黄沟乡与新泰交界处,现今多称黄山或黄山寨,华族、华山,黄族、黄山交糅形成中华始祖地。华胥山之阳、小安山之阴的环抱之中,形成一个东西宽五华里、南北长八华里的椭圆形盆地,古称“华胥池”或“华渚”,居中的原始村落为华胥村(简称华村),是为汉代泰山郡华县县城故址。1959年这一盆地(华胥池)建成华村水库,原来的华村随之分为四个村落迁居岸上,拱卫着华渚祖籍之地。伏羲庙座落在华胥池上的一个小山头上,此庙已毁,仅存遗址。沿安山向东延伸即为伏羲山,史载有女娲庙,现仅存遗址,在其废墟上仍立有元代延祐四年(1317年)《重修伏羲庙碑》,主要镌刻捐赠者的名字。泗水源头的两大支流———黄沟河(华祖河)与洙水,所分别形成的华胥池(华村水库)和雷泽湖(贺庄水库)流域,是东夷昊族集团最初的摇篮。其南泉林镇东有雷泽湖,现已涸,但当地百姓仍呼其为雷泽湖,即为古雷泽。这一带是原始华族的祖居地,也是华族的发祥地。王献唐《炎黄氏族文化考》:“今泗水东有黄山、黄山寨或黄粟山,乃华胥山讹变……伏羲发源祖地,证以现存地点、山泽名,殆即泗水一带。

人物影响

华夏共祖

华胥生下伏羲和女娲,开辟了中华民族的发展史。司马迁《史记·五帝本纪》开卷有载,正是由于华胥生养了伏羲、女娲,再由伏羲女娲结合成婚,才繁衍出了中华民族。有关华胥和伏羲女娲的传说很多,最著名的有:女娲补天、女娲造人、伏羲画卦、伏羲女娲兄妹结婚延续人类和黄帝梦游华胥国等,所以华胥是中华始祖,华夏之根,民族之母。殷函、尹红卿编译的《史记·五帝本纪》说:“有文字记载的历史,从华胥开始,她是中华民族的始祖母。华胥生太昊,太昊生伏羲、女娲,伏羲、女娲生少典,少典生炎帝、黄帝。因黄帝以前文字记载不详,司马迁著《史记》时,对历史考证非常严谨,所以,从黄帝开篇。”可见,从华胥到炎帝、黄帝,是中国从母系氏族公社到父系氏族公社的演变过渡时期,前后是一脉相承的。

有关华胥传说流传至今在中国民间广泛传播,而少见于古籍记载的是伏羲女娲兄妹结婚这个传说:华胥氏族在一次洪荒大水中,遭受了灭顶之灾,只有伏羲女娲两兄妹,因为坐在葫芦里,被漂到了蓝田与临潼交接的骊山上,才幸免遇难。当他们看到这个世界就剩下他们两个人,为了人类延续,结为夫妻。在结婚前,他们对天发誓说:若苍天允许我们兄妹结为夫妻,繁衍人类,四山之烟聚而滚磨合。发完誓,他们两个人把磨石推下沟去。这时只见四山之烟果然聚合,再看磨扇也紧紧的合在一起,于是两人结为夫妻。后人为了纪念伏羲、女娲结合,繁衍人类的功劳,就把他们所在的山叫磨合山,滚磨盘的沟叫磨盘沟,并在磨合山上修建了人种庙,后来因人种庙名字不雅,改称仁宗庙。

文化源头

国学家顾实先生在《华夏考源》中说:胥、雅、夏等古字相通,华胥就是华夏,华胥文化和我们几千年的华夏文明关系极其密切。

“华夏”一词最早见于周代《尚书·武成》:“华夏蛮貊,罔不率俾。”这句话的意思是,无论中原的华夏族还是边远的少数民族,没有不顺从(周武王)的。而周武王统治的周王朝定都之地是丰镐二京,即今西安,华胥氏族的活动范围内。

顾实在《华夏考源》一文中,认为“胥、疋、雅、夏古字相通,华夏即华胥也。……华胥特为华夏,遂为吾种族之名”。章太炎在《中华民国解》中说:“大略说中国古代以‘夏’为族名,以‘华’为国名。又说‘夏’从夏水(即汉水)得名,‘华’从华山得名。”徐旭生在《中国古史的传说时代》认为,中国古代部族的分野,大致可分为华夏、东夷、苗蛮三大集团。华夏集团地处古代中国的西北,主要由炎帝和黄帝所代表的部落组成。他在该书中还论证了秦岭在古代通称华山而汉水古名曾称夏水。

“古史辨”派认为,“华”与“夏”古字相同,“华”即是“夏”,“夏”即是“华”。故华夏之“夏”,一为中国人说,夏字象舞蹈者;二为大禹治水说,夏字象农夫治畦;三为图腾族徽说,夏字象蝉或爬虫;四为夏水说,族名取自水名,而夏水位于雍梁之际,古夏水自然发源于秦岭腹地;五为夏国说,先有夏国,后有夏族、夏人之称。这些认识都已接近“华夏”所指的本原。

无论是徐旭生的《中国古史的传说时代》,还是顾颉刚的“古史辨”派,他们都把“华夏”或“华夏族”的起源指向了西北,指向陕西,指向关中。

华夏图腾

华胥与中华民族的图腾“龙”存在着一定的推理关系。

古籍文献多讲“华胥履大人迹于雷泽而生伏羲”,雷泽中的大人是雷神,雷神就是龙神,雷之声就是龙的发音,和雷相伴的闪电就是龙的形状。因此,伏羲便是龙神的儿子,女娲便是龙神的女儿,龙的儿女自然要生得“龙身而人面”,就像汉代画像石画得那样。这也是“龙的传人”一说最早的源头。伏羲和女娲是有“龙祖”之称的,那么,龙祖的妈妈华胥自然就是“龙祖之祖”了。

人物评价

“华胥氏生伏羲、女娲;伏羲、女娲生少典;少典生炎、黄二帝。”华胥因此为中华民族的始祖母,是华夏之根、民族之母。

作为上古时期华胥国的杰出女首领,华胥在八千多年前,在面临重大危机的时刻承担起了延续氏族生存的重担,带领远古先民们不断的游徙,足迹遍及黄河流域,创造了中国的渔猎、农耕等文化。华胥为中华民族得以存在做出了贡献,因此被后世大量载于史册,流传数千年而不中断。这些历代文献典籍的记述表明,从华胥到华夏,从华夏到中华,形成了一脉相承的中华民族文化,她彰显出了中华民族的同根、同源和血脉亲情,因此华胥文化是中华民族文化的源头。

华胥作为伏羲、女娲共同的母亲,中华民族的始祖母,是中华民族始兴和统一的象征。华胥文化作为人类文明的一大渊源和基础,孕育和影响了博大精深的华夏文明,是中华文明的本源和民族文化的母体,各族人民对华胥作为华夏始祖母的崇敬和礼赞作为一种特色鲜明的文化现象,不仅是民族凝聚力和感召力的不竭源泉,也是自强不息的民族精神的强大动力,更是全体中华儿女共同的历史使命和社会责任。

文献记载

《山海经·内东经·郭注》:“华胥履大迹生伏羲”。

《列子·黄帝》:“黄帝梦游华胥国,华胥之人其国无帅长,自然而已;其民无嗜好。自然而已;不知乐生,不知恶死,故无夭殇;不知亲己,不知疏物,故无所爱憎,不知背逆,不知向顺,故无所利害……”

皇甫谧《帝王世纪》云:“太昊帝庖牺氏,风姓也。燧人之世,有巨人迹出于雷泽,华胥以足履之,有娠生伏羲于成纪,蛇身人首,有圣德。”

《太平御览》卷七十八引《诗纬·含神雾》:“大迹出雷泽,华胥履之生宓牺。”

《潜夫论·五德志》:“大人迹生雷泽,华胥履之,生伏羲。”

《纬》卷十一:“燧人之世,大迹出雷泽,华胥履之生伏羲。”

《河图握矩起》:“燧人之世,大迹在雷泽,华胥履之,而生伏羲。”

《孝经·钩命诀》:“华胥履迹,怪生皇牺。”

王嘉《拾遗记》:“春皇者,庖牺之别号。所都之国,有华胥之洲。神母游其上,有青虹绕神母,久而方灭,即觉有娠,历十二年而生庖牺。”

司马贞《补史记·三皇本纪》说:“太暤包牺氏,风姓,代燧人氏继天而王。母曰华胥,履大人迹于雷泽,而生庖牺于成纪。蛇身人首,有圣德。”

《纲鉴易知录》

《竹书纪年前编》

《云笈七签》卷一百集唐王《轩辕本纪》:“黄帝游华胥国,此国乃神仙国也。”

后世纪念

华胥陵

华胥陵的遗址在全国只有一处,就是陕西蓝田的华胥陵。华胥陵也称羲母陵,位于西安市蓝田县华胥镇孟岩村。华胥陵是华胥安寝的陵地,北枕骊山,南临灞水,隔河与白鹿原相望。

华胥陵原周长200米,高8米,封土堆南北长80米,东西宽40米。陵区古柏参天,附近分布着同华胥有关的“画卦台”、“华胥窑”等遗迹。每年农历二月初二,中国民间流传的“龙抬头”的日子,华胥陵的祭祀活动延绵成俗,已成为海内外华夏儿女寻根祭祖的圣地之一。

据《太平寰宇》记载:“蓝田为三皇故居,境内华胥陵”。明清时期编纂重修的七部《蓝田县志》均载有“蓝田有华胥氏陵,尊庐氏陵,女娲氏谷遗址,史称三皇故居。”

华胥陵周围分布着许多同华胥陵氏与之有关的人文遗址、遗迹。有华胥沟、三皇庙、毓仙桥、阿氏村(娲氏村)、女娲堡、补天台、人宗庙、磨合山、华胥窑、画卦台等。宋家村至今还保存着一块明代记载“三皇”功绩的碑石,碑文正中刻有“古华胥国”字样,左右两边分别刻有“伏羲肇娠,皇帝梦游”八个字。这些都是十分珍贵人文遗址与实物,也进一步印证了《陕西通志》所载:“羲母陵在(蓝田)县北三十五里”的记录。

华胥陵作为中华民族始祖母华胥氏的陵寝,是中华儿女寻根问祖的精神殿堂,是传承文化根脉、凝聚民族情感的精神纽带。

华胥窑

据相关资料记载,伏羲和女娲出生时就在华胥镇宋家村后半坡上的窑洞中,因而该窑称之为华胥窑。窑中有一通道,直通华胥沟,在宋家村口还有“毓仙桥”、“毓圣桥”,相传是华胥在妊娠伏羲和女娲时所走过的桥梁。宋家村至今还保存着一块有关记载“三皇”功绩的石碑,碑的中间刻有“古华胥国”四个字,左右两边分别是“伏羲肇娠,皇帝梦游”八个字。

国家公祭

2006年03月01日,陕西蓝田举行首届华人恭祭华胥氏大典,恢复一度中断的每年农历二月二恭祭人文元祖华胥氏的传统。

2007年03月20日,世界华人联合会、中国国际文化交流促进会、华夏文化纽带工程组委会、中国史前文化研究院、黄陵基金会、蓝田县人民政府等10多家单位共同主办了丁亥年龙头节恭祭华胥氏大典,4万多人参加了恭祭仪式。

2010年03月17日,庚寅年龙头节全球华人妇女公祭华胥氏大典在蓝田县华胥镇孟岩村华胥陵广场隆重举行。上万名群众参加公祭活动。

2011年03月06日,全球华人精英恭祭华胥氏大典在陕西蓝田举行。

2012年02月23日,“壬辰年龙头节全球华人恭祭华胥氏大典”在蓝田县华胥镇孟岩村华胥陵广场隆重举行,本次大典的主题为“龙腾盛世凤舞华胥”。

2013年03月13日,“癸巳年龙抬头节全球华人恭祭华胥氏大典”在陕西省蓝田县举行,来自海内外的千余名华人参与本次恭祭。该大典主题为“弘扬华胥文化,传承中华文明;凝聚全球华人,打造祭祖圣地”。

2014年03月02日,甲午年全球华人恭祭华胥氏大典在陕西蓝田县华胥镇孟岩村华胥陵广场隆重举行。

2015年03月21日,乙未年龙头节恭祭华胥氏大典举行。

2016年03月9日—10日,首届华胥文化论坛暨丙申年全球华人恭祭华胥氏大典在陕西西安蓝田县华胥故里举行。

2017年02月27日,2017丁酉年全球华人恭祭华胥氏大典在蓝田县华胥陵举行。

2018年03月18日,戊戌年龙头节华胥陵祭祀祈福大典在陕西省蓝田县华胥镇华胥陵广场举行。

2019年04月07日上午,己亥年全球华人恭祭华胥氏大典在陕西省西安蓝田华胥陵广场隆重举行。

相关作品推荐

华胥

华胥