找回密码

验证码错误或已过期

汪琬

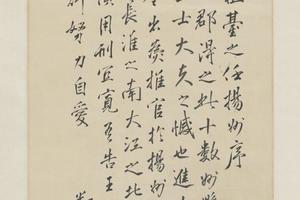

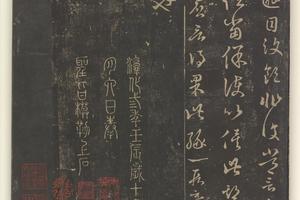

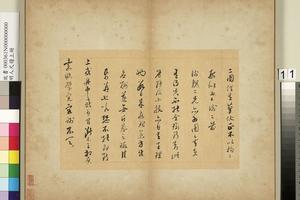

山水图

山水图

-

作者

-

分类未分类

-

创作年代

山水图 简介

汪琬 简介

汪琬(1624年~1691年),字苕文,号钝庵,初号玉遮山樵,晚号尧峰,小字液仙。长洲(今江苏省苏州市)人,清初官吏、学者、散文家,与侯方域、魏禧,合称明末清初散文“三大家”。顺治十二年(1655年)进士,康熙十八年(1679年)举鸿博,历官编修、户部主事、刑部郎中,有《尧峰诗文钞》《钝翁前后类稿、续稿》。

人物简介

汪琬生于明熹宗天启四年正月十六(1624年3月5日),卒于清圣祖康熙二十九年十二月初十(1691年1月8日),享年六十七岁。生于世宦之家,曾参与复社事。汪琬性情急躁冲动,坦率直言,不能容人过错,以是人多嫉之,然坦率无城府,光明磊落,立志自重,耿介有守。不喜仕进,惟嗜读书问学,发明经义,精研史学,昌言朴学。

顺治十二年(1655年)中进士,曾任户部主事、刑部郎中等。后因病辞官归家。康熙九年(1670年)辞官归里。康熙十八年(1679年),召试博学鸿词科,授翰林院编修,预修《明史》,在馆六十余日,撰史稿一百七十五篇,后乞病归,晚年隐居太湖尧峰山,闭户撰述,不问世事,学者称“尧峰先生”。

文学成就

他的散文疏畅通达,主张才气要归于节制,以呼应开阖,操纵顿挫,避免散乱。所谓“扬之欲其高,敛之欲其深”(《答陈霭公书二》)。他反对“以小说为古文辞”,认为“既非雅驯,则其归也,亦流于俗学而已矣”(《跋王于一遗集》)。这种观点,偏于正统。他的文风,一般论者认为受欧阳修的影响,而近于南宋诸家。计东为作《生圹志》,则以为“若其文章,溯宋而唐。明理卓绝,似李习之(翱);简洁有气,似柳子厚(宗元)”。康熙曾称赞他:“尝与近臣论本朝文学砥行之儒,首称数先生。”(李元度《国朝先正事略》)代表作《陈处士墓表》《尧峰山庄记》《绮里诗选序》《江天一传》《书沈通明事》《送王进士之任扬州序》等文是其代表作。

汪琬亦能诗,以清丽为宗,成就及影响不如其文。著有《钝翁类稿》62卷,《续稿》56卷。晚年自删为《尧峰文抄》50卷,包括诗10卷、文40卷。

社会评价

梁启超等人将清代朴学之兴归功于顾炎武、阎若璩等人。其实,汪琬也是朴学隆兴的关键人物之一。笔者认为,吴中经学一派近源有二,即汪琬与顾炎武。

汪琬的散文创作可分为两大类:经史之文与小品纪游之文。总体以观,经史之文不仅占据了大多数篇幅,而且体现了其创作的根本旨趣与艺术风格,代表着其散文的主要成就。

众所周知,汪琬之文根柢六经,浸淫史汉,出入韩愈、欧阳修、朱熹、归有光之间。《古今五服考异》八卷、《丧服或问》一卷、《诗问》一卷、《易经解》一卷、《易问六十则》《春秋杂义》及《春秋论》一卷(后三种刻入《前后类稿》《续稿》,未单刻行世),发明经学,搜剔渊微,考镜源流,以考据见长,风格质实。此即其所云“人之文也”。《王敬哉先生集序》说:“求诸文公诸书,无所不合于以辅翼传注,而疏通《易》《诗》《书》《礼》《乐》之文,庶几由文公而遂溯孔子者与?吾然后知天之未丧斯文,殆自孔子以来,讫于今如一日也。”也是夫子自道。从文学创作来看,成就远不如史传之文。历经鼎革之变的文人多提倡以诗存史,汪琬对此持有异议,认为诗言情志,文以存史。他晚年尤究心于研史,所撰《拟明史列传稿》二十四卷、《东都事略跋》三卷,博考慎取,议论精当,风格沉稳,开阖有致,具有较高的史学与文学价值。当然,文学价值还未如他的碑传志铭及史评文字。汪琬性狷介,笃好古学,重经世之用,于当世人物、文章褒讥不少宽假。他的好臧否人物,议论史事,并不是偶然的现象,这与明末清初的历史巨变有着密切的关系。

《史评十四则》,近于宋人王安石《读孟尝君传》的构制,短小精悍,而声如洪钟。《诸侯名士》篇指出所谓诸侯名士或回于利,或怵于威,欺名盗世,于世无补,无足轻重。《何晏》篇对士大夫崇尚清谈进行了犀利的批判。《汉高祖一》篇对比刘邦兴于汉中,刘备连汉中也守不住,指出“兴废之所系”不在于血统,不在于种族,而在于谋国有善与不善。这些史评都具有强烈的现实性,《诸侯名士》显然是在批判明末名士风气。文章既见作者狷介的个性,亦见汪洋恣肆的张力。汪琬擅长碑传志铭,朱彝尊初与之定交,读其文赞不绝口,即请为其父撰墓志。顾炎武以为此类文章有害于经学,不喜应人而作。汪琬同样崇尚经学,但将这类文字与经世之文等观。《江天一传》《乙邦才传》《陈处士墓表》《侯记原墓志铭》《金孝章墓志铭》《华凤超先生传》《周忠介公遗事》脍炙人口,叙事宛曲,识见卓特。《江天一传》传写抗清义士江天一可歌可泣的事迹。天一舍生取义的形象真实感人,荡气回肠。《陈处士墓表》叙写复社名士陈贞慧对抗阉党余孽阮大铖,入狱濒死,鼎革后郁郁而终。晚明党争水火薄射,为明亡之因。汪琬赞歌陈贞慧的气节,痛恶党争门户,指责东林名士如钱谦益辈高自标榜,而恒患一己之得失,实则不足道。叙事议论,深沉而不浮泛,言语犀利,直见肺腑,一股郁勃之气流动在字里行间,体现了易代后痛定思痛的深刻历史反思与批判。这类“经经纬史”之文,即其所倡导的“文”、“经”、“道”相合一的文字。计东《钝翁前后类稿序》称赞说“遂能贯经与道为一,而著之为文,洋洋乎积万言,而沛然不悖于圣人之道”。

小品纪游

汪琬的小品纪游文字自然流畅,长于描写刻画,寄托性情,不似经史之文质实朴重、醇雅气盛,但又与之相贯通,摒除新奇纤佻、叫嚣粗豪之习,形成了清约质朴的风格。《容安轩记》《读书斋记》《计氏思子亭记》《尧峰山庄记》《姜氏艺圃记》传诵一时,《姜氏艺圃记》一文对艺圃景物的描写尤为传神。艺圃景物不算复杂,在汪琬笔下却有令人“疲乎应接”之感。文中不仅以清俊的文笔绘写了艺圃的情韵,而且赋予了它脱尘不俗的品格。苏州园林栉比鳞立,而艺圃独盛,客人四至,“高贤胜境交相为重”,文末感慨道:“吴中园居相望,大抵涂饰土木,贮歌舞而夸财力之有余。彼皆鹿鹿妄庸人之所尚耳!行且荡为冷风,化为蔓草矣,何足道哉!何足道哉!”总体以观,这类文字善发议论,独具器识,清俊不俗,醇厚而灵,与经史之文在内容风格上是融为一体的,与明遗民粗头乱服之文、台阁新贵清丽华美之文都有着明显的差异。

汪琬本源六经,精思为文,其辞质而赡,其义简而明,醇雅有度。如上所述,他的经史散文与顾炎武颇多相近处,不仅代表着吴中散文的一大潮流,而且体现了清初散文嬗变的重要走向,以文人之文、学人之文区别二者,大抵是一种主观的割裂。

诗作选摘

【计甫草至寓斋】

门巷何萧索,惟君步屟频。青云几故旧,白首尚风尘。

身受才名误,文从患难真。耦耕知未遂,相顾倍伤神。

【月下演东坡语(二首选一)】

自入秋来景物新,拖筇放脚任天真。江山风月无常主,但是闲人即主人。

【玉钩斜】

月观凄凉罢歌舞,三千艳质埋荒楚。宝钿罗帔半随身,蹋作吴公台下土。

春江如故锦帆非,露叶风条积渐稀。萧娘行雨知何处,惟见横塘蛱蜨飞。

【寄赠吴门故人】

遥羡风流顾恺之,爱翻新曲复残棋。家临绿水长洲苑,人在青山短簿祠。

芳草渐逢归燕后,落花已过浴蚕时。一春不得陪游赏,苦恨蹉跎满鬓丝。

古文论争

近百年来,仅以清初古文为桐城派先声之论甚为流行。这种说法并不全面。陈子展所论古文“衰极复盛,系从明末清初的时候开始”(P222),卓有识见。清初是一个诗文词全面兴盛的时代,为准确描述词坛之兴,业师严迪昌先生与著名学者叶嘉莹先生等人昌言清词“中兴”之说。清初古文的崛兴亦可借鉴这种说法,称之清初古文“中兴”。“国朝三家”汪琬、侯方域、魏禧成就不下“桐城三祖”方苞、刘大櫆、姚鼐。古文论争是清初古文“中兴”的重要基石,一代“清文”正是在论争中逐渐取得独立的地位。作为古文论争的焦点人物,汪琬标举“清文”,与吴殳、周容、陈僖、魏禧、归庄、叶燮、黄宗羲等一时古文名家发生激烈的商讨争讼。考察有关论争,有助于探讨清初古文运动的生态风貌,为明清古文研究提供一些借鉴。

一、论争源起

汪琬发起和参与古文论争,无疑有着借以创立一代“清文”的动机,但古文论争还有其具体的历史、文学及学术动因,在具体描述汪琬与古文家论争之前,有必要理清它的源起。

明清易代,士人反思明亡,将亡国之由归结到文道之衰上来。所谓文道之衰,大抵指明代前有七子拟古,后有公安、竟陵之文流行,七子是假古文,公安、竟陵既无法度,又与载道无关,有害于世。这一思维是清初文人反思历史变革之能事,最为人熟知的例子就是钱谦益将文道之衰与兵燹、阉祸等同视之。在这一点上,汪琬看法相近,有志一扫“今文陋迹”,“卓然思起百数十年文运之衰”(P630)。古文家复兴古文,以求有补于世,却将亡国归罪到一些文人身上,本末倒置,自然引起不少异议,遂构成一桩聚讼公案。

清初士人在新朝与故国之间的选择,本来就是容易引起激烈争议的话题,尤其是明清易代还有其历史特殊性:异族统治取代汉人政权,民族矛盾尖锐。“夷夏之辨”是汉人士子不得不面临的问题。明遗民规模空前,清初二十余年间居为文坛主流,此后新朝士大夫始渐取代之。在汪琬这类仕清文人看来,遗民之文非适应世变的文字,不合世用,而遗民对适应世变的文字多不屑一顾。严迪昌先生《清诗史》将诗人的不同选择概括为“朝”、“野”离立。这种离立态势同时存在清初古文运动中,成为论争的一大动因。

易代后文学思潮多元变化,值得注意的就有七子、公安、竟陵余风犹存;遗民文学居为主流,而馆阁文学日益崛兴;小品风气犹盛,而古文呈现“中兴”。从历史概念上说,明人余风、遗民文学、小品风气指向一个朝代“明”,馆阁文学及古文“中兴”指向一个朝代“清”。所谓“中兴”,是以“明文”为参考的。汪琬等人倡导“清文”,自然也是对“明文”的一种反驳。有关“明文”、“清文”的不同批评态度,成为论争的核心问题。如何评价“明文”,已足以引起纷然争端了。

文学与学风关系密切,不可割裂,清初学风变革也是古文论争的一大源泉。明、清学术差异是相当清晰的,清人之学被龚自珍等称为“清学”,笔者将明人之学称为“明学”。清代以来主流批评观点是“清学”为实,“明学”为虚,清人有学,明人“不学”。其实,明人并非“不学”,只是其学与清人有异而已。“清学”作为对“明学”的一种反动,交锋最激烈的时期就发生在清初。“明文”与“明学”共生,“清文”与“清学”连体。如何认识“明学”与“明文”、“清学”与“清文”,是清初的焦点问题。如学术宗汉,还是宗宋?说者不一。又如或以文章之“醇”专指儒学为宗,“不醇”谓染指释、老;或谓“醇”不离于“肆”与“博”,释、老不当排斥在外。再如小品,或谓脱离六经,非载道之文;或谓亦明道之文,不当排斥在古文之外。复如八股与古文的关系,或谓经学与古文之衰,八股难辞其咎;或谓八股从经传中来,附比经传,虽非古文正宗,但也是古文流亚。诸如此类问题,都反映了当时古文运动与学术思潮的密切关系。

在中国历史上,明人的好论议标榜给人留下很深的印象:政治史上党争之炽实已超过两宋与汉唐;学术史上论争的激烈程度不逊党社之争;文学史上论争涉及诗文、戏曲、小说等各个领域。明人这一习气未随明亡而终止。我们说汪琬借论争的形式推毂古文“中兴”,还只说得主要的一面,他与归庄、叶燮、阎若璩等人的交锋不乏负性使气、书生争是非的因素在内。

二、八大论争

汪琬自顺治末起,三十余年间先后发起和参与古文论争多达十余次。其中大型论争有八次:与周容之争,与陈僖之争(牵入计东),与魏禧之争(牵入计东、施闰章等),与归庄之争(牵入金俊明等吴中文人),与叶燮之争(牵入横山门人与尧峰门人),与吴殳之争(牵入钱谦益、计东、梁熙等),与阎若璩之争(牵入李因笃、徐乾学、陆陇其等),与黄宗羲之争(牵入阎若璩、侯方域、钱谦益、王猷定)。以下大抵按时间先后次序,考察八次论争的起始、内容、旨趣及结果。

(一)与周容之争:与明遗民第一次交锋

鄞县周容,字鄮山,一字茂三,擅长诗古文辞。著有《春酒堂文存》。顺治十六年(1659)客都门,汪琬与晤,以未及论文为憾,作《与周处士书》相责未告以“古学者之道”。书中忆及近年“气盛志锐,好取韩、欧阳诸集而揣摩之”,谓周容宜施以“规切教诲”,却“反用浮词相推誉,非仆所望于足下也”(P466-467)。但他的热情遭到冷遇,周容《复汪苕文书》:“何足下好学之至于是也!而书旨澹渺,善于取姿,即其用微语以自占地步者,亦若欲令人不觉,何足下行文之至是也!”驳斥所谓“用浮词相推誉”,接下明确告诉汪琬:自少有志学古,见汪文有古大家之范,不免嗟叹,然并非赞汪文甚佳,而是“特自为咨嗟叹息耳,乃不意足下闻之”。

这次书信往来未细论文道,对汪琬参与论争却有不同寻常的意义。周容是著名的明遗民,性虽孤傲,尚不至对后辈求教热嘲冷讽。给汪琬当头浇一盆冷水,不无缘故。首先,周容文名早播东南,汪琬当有耳闻,尺牍却说听闻“士大夫”韩诗、刘体仁赞赏,始有意结交。与叶燮鄙视汪琬动辄称“士大夫”一样,周容生平憎恨这种口吻,故答书反唇相讥。其次,汪琬性亦孤傲,既为求教,却辞气逼人,周容故漠然冷语答之,嘲笑他自作多情、自负太高。汪琬初登文坛,欲与遗民耆旧商讨文字,陡遭冷讽,忸怩愧悔可想而知。这使他后来不愿直接与遗民商证文字,即使相商讨,也力避遭遇前辱,与吴殳、魏禧之争即是如此。周容答书不为汪琬所喜,二人未及深交,旋成陌路人。

(二)与陈僖之争:以崇法与明道为中心的论争

清苑陈僖,字蔼公,荐试博学鸿儒,不第。著有《燕山草堂集》五卷。顺治十六年(1659)岁暮前后,在刘体仁京邸结识汪琬,未几返里,以未及细加商讨文章为憾,作《与汪比部论文书》《再与汪比部论文书》《三与汪比部论文书》。汪琬有《答陈霭公论文书》二篇。拙文《汪琬的古文理论及其价值刍议》已指出这是清文史上第一场引人瞩目的论争,讨论的核心问题即倡法度还是主明道,重寄托还是尚才气,法古还是重今,陈僖主于明道、寄托,汪琬强调文法、才气,意见颇不相合。这里仅补充两点:其一,在与遗民第一次交锋中,汪琬完全处于下风。与陈僖之争,一变此前谦恭态度,盛气凌人,指手画脚。其二,这次论争,汪琬最大的收获就是表明了对古文复兴极看重的一点,即文法。考察清初文法说之兴,不能不关注这场论争。

(三)与吴殳之争:以《正钱录》为中心的与明遗民第二次争锋

太仓吴殳,字修龄,崇祯诸生。著有《舒拂集》《围炉诗话》《正钱录》等集。邓之诚先生注意到汪、吴之争,《清诗纪事初编》卷三:“诋《正钱录》不中要害,致吴殳‘类稾类死’之嘲。”(P322)论争起于汪琬作《与梁御史论正钱录书》。康熙初,吴殳北游京师,尺牍盖作于此际。汪琬读《正钱录》,以为“其例甚严,其词甚辨,诚有功斯文不小”,然尚乏“和平之心”、“周详博大之识”,“若但盛气以相攻击,而商榷未安,则必有偏驳之病;考证未悉,则必有卤莽疏漏之病”。盖谓吴殳还不能将钱谦益一概驳倒,如要彻底驳倒,就应像官吏缉获大盗那样,考求赃证,推原踪迹,各得其实,“然后杀之而不敢为异词”(P471-472)。因此央请好友监察御史梁熙将意见转告吴殳。

“项庄舞剑,意在沛公”。汪琬发起论争主要目的在于“倒钱”,书中明确说:“夫琬之于钱,非有门墙之雅,杯酒殷勤之欢也。平时所以刺讥其文章,殆不遗余力,而于此反为异论,岂有左右袒于其间哉”,“琬尝恨文章之道,为钱所败坏者,其患不减于弇州、太函。钱氏门徒方盛,后生小子莫不附和而师承之,故举世不言其非。幸而有一吴氏,不量气力,以与之争,而又不得其要领,岂不大可惜哉!故琬之言此,亦欲护持斯文,而助吴氏之不逮于万一也。”论争由此称得上汪琬与钱谦益的一次间接交锋。钱氏为明末清初文坛领袖,汪琬说文章之道为所“败坏”。问题是钱氏如何“败坏”文道的呢?他私淑归有光,提倡本之六经、经经纬史,汪琬亦然,其攻讦依据又是什么呢?《读初学集》已揭示一端:钱氏唾弃朱、吕,指斥“南宋以后之俗学,如尘羹涂饭”,“以腐烂为理学,其失也陋”;钱氏不知理学,所作难攀六经,“以此排诋朱、吕之学,目之曰俗陋,吾未审其孰为俗,孰为陋也”(P936)。盖汪琬研经治史,兼采汉、宋,不屑钱氏出入儒、释、道,学问博杂,尤不赞同訾议宋儒。他又自拟韩愈,有志扫绝“今文陋迹”,鄙弃近人,钱氏难入其法眼。

梁熙将汪琬的意见转告吴殳,吴殳盛怒,反唇讥讽汪琬学问不博。《钝翁类稿》梓刻,吴殳作书嘲笑“稾”字为谬,并说:“‘稾’同‘薨’。薨者,死也,类稾者,类死也。”汪琬《幽居》诗云:“老至遭人贱,书成被俗轻。”(P334)因此潜心研讨小学,校刻《钝翁前后类稿》多用“古文”,令人难以卒读,遭到王士禛嘲笑,刻《钝翁续稿》时又放弃多用“古文”,前后莫衷一是,从中亦可见吴殳批评的影响。

牵入这场论争的人物有梁熙、计东、归庄。梁熙作为传话人,倾向赞同汪琬的看法,计东、归庄不然。计东以为汪琬所论欠公允,攻讦钱谦益自不量力。王应奎《柳南随笔》卷六:“计甫草深为不平,因语钝翁曰:‘仆自山东来,曾游泰山,登日观峰,神志方悚栗,忽欲小遗甚急,下山且四十里,不可忍,乃潜溺峰之侧。恐重得罪,然竟无恙,何也?山至大且高,人溺焉者众,泰山不知也。’钝翁跃起大骂。”(P209)归庄为钱门弟子,即汪琬所说“后生小子莫不附和而师承之”者之一,对汪琬盛气掊击其师,愤然不平。这也为后来二人交恶埋下伏笔。康熙三年(1664)钱氏殁,汪琬“倒钱”告一段落,且出于对死者之敬,不复攻讦不已。

(四)与归庄之争:与明遗民第三次论争

昆山归庄,字玄恭,有光曾孙。明亡,佯狂于世,与顾炎武并称“归奇顾怪”。著有《归玄恭集》。尝刻有光《震川先生集》,改“金梳”为“金梭”,改“阁下”为“閤下”等字面,又合《何氏先茔碑文》二篇为一篇。汪琬私淑有光,谓归庄妄加删改,康熙十一年(1672)致书与辩,误信流言,以为归庄盛怒,连书辩诘,《与归玄恭书二》至有“人主尚不能监谤,足下区区一布衣,岂能尽箝士大夫之口哉”之语(P513)。归庄愤恚,《再答汪苕文》:“今执事不过一郎官耳,遂轻仆为区区一布衣,稍有辨难,便以为咆哮抵触,人之度量相越,乃至于此。”(P344)汪琬《与周汉绍书》自辩说:“又闻指摘最后札中‘布衣’二字,谓仆简傲而轻彼,于是诉诸同人,播诸京师士大夫之口,则玄恭亦甚陋矣!……则仆生稍晚,自世祖章皇帝以来,即从事本朝,为郎官、为小吏于京师,是故只知本朝官秩而已。若玄恭所历,诚不能知也。以此罪仆简傲,又奚逭焉?仆知过矣。”(P515-516)邓之诚《清诗纪事初编》卷三云:“琬以善骂著名,与归庄争《震川集》校字,而有《归文辨诬录》、《归诗考异》之作。争而不胜,遂谓仆生稍晚,玄恭前朝所历,诚不及知,隐抵其曾仕唐王也,危语中人,直欲置之死地。”(P322)后世多指责汪琬用心险恶,不免误解。

这一桩文史重案确有必要重新发覆。首先,汪琬所争不只是刻集是否可改原作问题,还关涉到古文用意、用字。如释“金梳”,体现了他对“文从意顺”的讲求;不赞同合碑文二篇为一篇,可见对文法的推重。文法是论争的一大重心。汪琬以文法为复兴古文第一要义,时人也熟知他矜重文法。归庄《再答汪苕文》讥刺说:“执事每言作文无他妙诀,惟有翻案。”9(P345)归庄的批评引起文坛不小的反响。叶燮《汪文摘谬引》所说“隔纸画印,寻一话头发端”,即指斥“翻案法”。复次,汪琬与归庄本是旧友,商证文字,负性使气,从而引出明遗民与新朝士大夫身份之争。邓之诚说汪琬“危语中人”,实无依据。汪琬不过在与门人周旦龄书中发泄私愤,《与周汉绍书》刻入《钝翁前后类稿》时,归庄已谢世三年。再次,汪、归之争牵涉对钱谦益的评价。汪琬“倒钱”,而归庄师钱,《简堂集序》称其为归氏古文正传,重刻曾祖之集还得钱氏之助。可以说,汪、归由论文不合演化为一场激烈的冲突,有着复杂的内容。

(五)与魏禧之争:与明遗民第四次论争

宁都魏禧,字凝叔,一字叔子,明遗民古文大家。著有《魏叔子文集》。康熙十一年(1672)自易堂游吴门,过访商讨文字,作《与汪户部书》《又与汪户部书》。魏禧称道汪文得古人之简,碑版叙事之文尤工,前书坦诚论文,时传为文人相倾,后书专作辩解,并以《蔡忠襄公传》请正。《愚山堂诗文合叙》载云:“予病废三十余年,不敢怀一刺一启事干贵人,独往好户部文,欲有所商确,先之以书,而世不察也,以为相訾议。”10(P448)汪琬集中未存与魏禧论文尺牍。笔者以为,他批评侯方域、钱谦益、王猷定,不言魏禧,当亦推服之。之所以不传论文尺牍,盖是年春与归庄交恶,出于前车之鉴,不愿再添一段闲话。魏禧不赞同汪文“醇而未肆”,循守古人法度。关于文章“用实”、“立本”,二人看法无太多差异。至于其学,即魏禧《答计甫草书》所云“文章根本”,则有所不同。这场论争的核心问题是文章“醇肆”及文法之变,在当时也产生不小的影响,以至二人不敢刻传往来文字,怕流为口实。在汪琬一方,担忧更重一些。论争牵入的主要人物是计东。计东先是站在陈僖一方指责汪琬拘守文法太过,继而调笑他掊击钱谦益是蚍蜉撼树,这一次也是支持魏禧一方。尽管论文意见不尽相合,但计东与汪琬为推诚置腹的好友始终未变。

(六)与叶燮之争:以文法与八股为中心的论争

吴江叶燮,字星期,绍袁之子。康熙九年进士(1670),十四年(1675)选宝应知县,未二年镌职归,隐横山,教授生徒。著《已畦文集》等集。与汪琬早定交,过从甚密,后恶交,传闻甚多,大都荒诞不经。二人交恶盖在康熙十年至十四年(1671-1675)间,起因则由论文不合。叶燮作《汪文摘谬》,批评他矜持古人法度,拾前人余唾,拘泥八股滥调,殊乏新意。钱谦益卒后,吴中风雅无定属。汪琬、顾炎武、归庄、叶方蔼、徐元文、徐乾学、计东、宋实颖、钱陆灿、顾苓、叶燮皆以诗文著称,就文章言,汪琬为一时翘楚。叶燮不肯下之,与相争衡,然无论才学,还是文章,均不足匹敌。叶燮批评言辞激烈,但在汪琬卒后亦喟叹失一畏友。这场论争在清文史上留下很深的印记,一方面体现了清初文法说分歧甚著,另一方面尧峰与横山门下各承师说,影响了一代吴中文坛的风貌。

(七)与阎若璩之争:以经学为中心兼及文章体例的论争

山阳阎若璩,字百诗,博学通经。著《古文尚书疏注》《潜丘札记》等集。康熙十七年(1678)应荐博学鸿儒,翌年试不中格罢。居京间,与汪琬发生冲突。冲突始自论金石义例,若璩指出汪文不合处,汪琬不怿,但也有意改正。若璩又指摘《古今五服考异》之误,汪琬称若璩父母在不当谈丧礼,若琥愤然激辩。二人论争以经学为中心,扩及文法、文风、文章体例。若璩批评汪文不重训诂,考据未精,体例未备。《与戴唐器书》:“归读《陈处士墓表》,真正庸笔,铭尤不成说话。”《又与戴唐器书》:“钝翁不足攻,生平所心摹手追者,顾也,黄也。黄指太冲先生,顾指宁人先生。”时人或谓汪文稍胜魏禧,若璩较其长短,以为魏胜于汪。《又与戴唐器书》又说:“弟于古文一道虽不甚深,然视近代作者,已洞若观火。承委直笔,敢不自竭其愚得?大抵此道最忌者,曰冗,曰稚。唯简可以救冗,惟老可以救稚。此须多读书,多讲贯,非可一蹴至者。”言下之意,汪文“冗”、“稚”,距“简”、“老”甚远。这场论争旷时持久,牵涉一时著名人物就有李因笃、王士禛、徐乾学、徐釚、戴晟、陆陇其、陆元辅及黄宗羲等。李因笃与汪琬交厚,论学甚合,阎若璩嘲笑二人私造典礼,并以此为笑谈,遍告徐釚等人。黄宗羲后来也卷入这场论争,下文再作辨析。

(八)与黄宗羲之争:以本之六经、小说笔墨为中心的论争

余姚黄宗羲,字太冲,讲学东南,为故明耆旧、浙东文派领袖。与汪琬无交往,二人都曾应徐乾学之请为传是楼作记,所作并传,但宗羲颇轻视汪文,《戴西洮诗文题辞》:“以视今日之名士,摹仿得欧、苏一二转折语,自称震川正派者,见之能不自愧乎?”(P102)戴西洮即戴晟,阎若璩与书信往来剖摘汪琬学问、文章之弊,戴晟拜晤宗羲必细谈其事,宗羲因在题辞末流露对汪琬不屑之意。

汪琬集中未见批评黄宗羲文字,尽管如此,但我们仍称此为清初古文界一场重要论争,是因宗羲还作有《论文管窥》,对文章如何“叙事”、“用经”提出相异的看法,对侯方域、王猷定也持不同的评价。如“叙事须有风韵,不可担板。今人见此,遂以为小说家伎俩”,“近见巨子,动将经文填塞,以希经术,去之远矣。”(P649)“巨子”指汪琬,“今人见此,遂以为小说家伎俩”,也有具体所指。康熙八年(1669),汪琬与李良年论文,《跋王于一遗集》以侯方域《马伶传》、王猷定《汤琵琶传》为例,批评古文家“以小说为古文辞”,“既非雅驯,则其归也,亦流为俗学而已矣”(P907)。李良年《论文口号》述及之,其六云:“琵琶一足荒唐甚,留补《齐谐》《志怪》书。”其七云:“人间不识侯公子,地下修文老更成。”13汪琬轻视方域之文,《题壮悔堂文集》历述其才子风流,枚举金陵挝杀膳夫豪纵事,言及文章,文末仅云:“末年来游吴下,欲刻其集,集中文有未脱稿者,一夕补缀立就,士大夫以此益奇之。”

黄宗羲所论切中汪文一些弊端,然黄、汪之争内涵远不止此。首先,黄宗羲轻视汪琬,除学问、文章不相合外,还另有他因。他与侯方域为复社旧交,与王猷定、归庄俱孤节遗民,相互推重,对钱谦益亦奉为尊长。而汪琬讥议侯、王,斥责钱氏,与归庄对骂。一定意义上说,论争体现了遗民与新朝士大夫的分野。其次,明中叶后,吴中之文与经学日益合流,演变至清初,形成以汪琬、顾炎武为代表的合经学、文章为一的潮流。浙东之文远承明初宋濂、王袆以来的文统,但因近接阳明一派,源流变化颇异。汪、黄之争也反映了浙东、吴中之文不同的风格旨趣。

三、古文史意义

清初激烈繁复的古文论争,体现了一代文学思潮的急剧变革与古文运动的复杂形态。兹结合清初古文“中兴”与明清古文发展史,略述汪琬与古文家论争的文学史意义。

清初古文“中兴”是一种文学史的客观存在。其源起有三:一是文学源起。清初文人远承唐、宋古文运动,取法韩愈、欧阳修等人;近承归有光与唐宋派及复社、几社复古风气,反思唐宋、七子、公安、竟陵诸派得失,倡导古文复兴。二是政治源起。明末清初政治与历史大动荡,促使古文家寻求变革,提倡六经为本、文以用实,疏离自适性情。三是学术源起。实学昌明构成“明学”的新变,经学崛兴成为“清学”创立的关键,二者都推毂了清初古文“中兴”。顺康之际涌现不同的古文创作群体,主要包括:复社、几社后劲群体;钱谦益、龚鼎孳、吴伟业为代表的贰臣群体;黄宗羲与浙东文派;顾炎武、归庄、王猷定、屈大均、周容、杜濬为代表的遗民群体;王士禛、王崇简、施闰章、魏裔介为代表的新朝士大夫群体;汪琬、叶燮、计东、尤侗为代表的吴中群体;易堂九子为代表的江右群体;侯方域、汤斌、宋荦为代表的中州群体;王弘撰、李因笃为代表的关中群体,董文友、陈维崧为代表的常州群体等。各群体、作家间的交叉与冲突,对清初古文理论与创作产生了很大的影响。

在清初古文运动中,古文论争、古文评点、朴学之兴,构成“中兴”的三大基石。论争的意义极其突出。如复兴古文应从文法始,还是从明道始?在文人、才士、学者之文中,何为古文正宗?如何处理古文与八股、经学的关系?都成为当时的焦点问题。通过对话交流,古文家鲜明地阐述了各自的古文观。文坛大家论争引起文学界广泛关注,对当时古文理论与创作的繁荣大有裨益。

基于此,我们再来看汪琬与古文家论争的文学史意义。

一方面,汪琬论争对象,如黄宗羲、魏禧、归庄、周容、陈僖等,皆一时古文名家,所论都关系着清初古文运动的大问题,包括对古文正统的反思,对文法的认识,对“明文”的反思,对古文与经学关系的理解,对八股文的评价态度等。针锋相对的辩说,甚至剑拔弩张的对垒,对古文“中兴”有着不凡的意义。如汪琬提倡文法、文经道合一;陈僖推重文以明道;魏禧主于自然元气,不以文法为第一要义;黄宗羲提出如何“叙事”、“用经”。所谓理不辩不明,通过论争,诸子建构了各自的古文理论体系,对存在的问题也有了一定的认识。《汪文摘谬》固深为汪琬不喜,但不失诤友之义,他在刊刻《钝翁续稿》与手定《尧峰文钞》时,对叶燮摘谬文字或删或留,作了较大改动。尧峰门下惠士奇等、横山门下沈德潜等,创作上也力避叶燮指出的问题。叶燮不长于经术,横山门下对汪琬经史之文多有借鉴。汪琬不喜阎若璩其人,但还是认同他所说的墓志体例,撰著力避体例之失。清代金石义例之学的兴起,汪、阎之争有发端之功。探讨清代金石义例之学,此一文史公案值得关注。

另一方面,“清文”取代“明文”,既非随朝代鼎革自然形成,又非一蹴而就。其间经历了曲折复杂的过程。汪琬与遗民周容、吴殳、归庄、魏禧、黄宗羲之争,前三次由汪琬主动发起,后两次由遗民主动发起。周、吴、归、魏、黄在明遗民史上具有举足轻重的地位,古文也几乎代表了遗民古文的最高成就。论争又牵入钱谦益、侯方域、王猷定等人,有着丰富的内涵。与周容之争,侧面反映了当时在野遗民居为文坛主流的史实。与吴殳之争意在“倒钱”,是针对“明文”、“明学”习气所发。与后来批评侯方域、王猷定一样,这是汪琬倡立“清文”、“清学”的重要一环。“倒钱”又成为与归、黄之争的导火索。汪琬以震川嫡派自视,然未得到吴、归、黄的承认。在许多遗民眼中,钱谦益失节降清,但仍是“明文”大纛,“明文”尽管存在种种弊端,但毕竟是故国之“遗”,非新朝所有,遗民可以批判它的弊端,如果以“清文”取而代之,他们显然是不尽肯的。黄宗羲编选《明文海》《明文授读》,即可觇其意。这无疑含有十分微妙的“敝帚自珍”心理。所以,汪琬批评钱、侯、王,就遇到不小的阻力。随着时间推移,遗民社会衰落,“清文”最终取代“明文”的地位。“清文”创立有三个不可或缺的要素:文法之兴;经学昌明;适应世变。适应世变,不待详言而明。文法之兴是“明文”到“清文”演变的一个关键要素。这并不是说“明文”没有文法,而是说汪琬等提倡文法,重新认识古文正统,黜七子、公安、竟陵于正宗之外,从而变革了明中叶以来文章传统。经学之兴与之相辅相成。汪琬与阎若璩有关经学与文章的商证,鼓扬了合经学、文学为一的风尚,也奠立了“清文”尚经重学的基调,后来吴派、皖派经学家以及阳湖派古文,大都继承了这一传统。这样看来,汪、阎之争对清代古文的发展,特别是古文与经学的合流,有着深刻的意义。当然,“清文”取代“明文”,并不意味古文完成了从“虚”到“实”的质变。无论是七子复古、阳明学人鼓吹良知,还是公安“独抒性灵”、竟陵“幽清孤峭”,都体现了明代古文的革新尝试。“明文”自成一体,有“清文”难以替代的价值。

综上,汪琬与古文家的论争对清初古文“中兴”深具影响。论争胜负不是最重要的,未分出胜负,并不影响其推毂古文复兴的作用。清初古文“中兴”富有创造性,存在诸多有待深入开掘的空间,如清初古文与唐、宋、明古文运动的关系;与明清学术的关系;发展轨迹与特征;古文的论争与理论、评点与传播;古文与小品、骈文及八股的关系;古文流派群体研究;古文运动的价值等。当前清初小品研究的繁荣自不能取代古文研究,只有对诸如此类问题深作探讨,始可进一步认识清初古文“中兴”在文学史上特殊的价值和意义。

相关作品推荐

汪琬

汪琬