找回密码

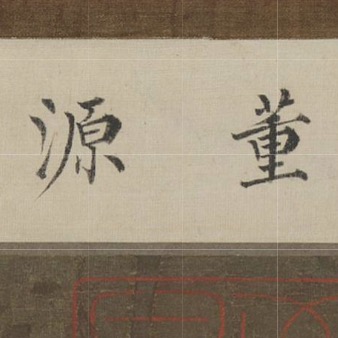

萧云从

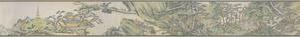

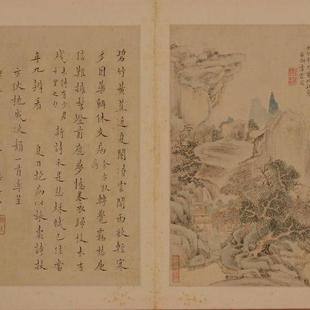

碧山寻旧图册

碧山寻旧图册

-

作者

-

收藏者

安徽博物院

安徽博物院 -

分类未分类

-

创作年代

碧山寻旧图册 简介

萧云从 简介

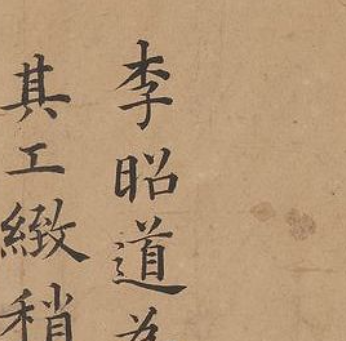

萧云从(1596~1673),字尺木,号于湖老人、无闷道人、默思。安徽芜湖人,明末清初著名画家,姑孰画派创始人。父亲肖慎余,为明乡饮大宾,懂绘画。云从幼而好学,“笃志绘事,寒暑不废”。 明崇祯十一年(1638年)加入复社,与阉党保守势力集团进行了积极的斗争。入清后隐居不仕。其人物画主要继承了宋代李公麟的白描法,亦吸收明代陈洪绶之长,造型准确,形象生动。其山水画自成一家,笔墨清疏苍秀,饶有逸致。他的画在家乡芜湖地区影响甚大,形成了“姑熟画派”,传其衣钵者有其弟云倩,子一旸,侄一荐、一箕,犹子一芸,以及黄戢、施长春、施道光等人。萧云从的挚友、清初四画僧之一弘仁的早期山水亦受其影响。 简介 萧云从(1596~1673),字尺木,号于湖老人、无闷道人、默思。安徽芜湖人 ,明末清初芜湖著名画家,姑熟画派创始人。幼而好学,笃志绘画、寒暑不明崇祯十一年(1638)与弟云倩加入复社,次年为副贡生。入清不仕,闭门读书赋诗作画,或遨游名山大川。善画山水格疏秀,兼工人物,与孙逸齐名。 早期作《秋山行旅图卷》,绘《太平山水图》43幅,另有《闭门拒额图》、《西门恸器图》、《秋山访友图》、《江山览胜图卷》、《归寓一元图卷》、《谷幽深卷》、《崔萧诗意卷》等。清康熙元年(1662)重修太白楼,画匡庐、峨嵋、泰岱、衡岳四大名山,7日而就,遂绝笔。晚年结识铁匠汤天池,指导汤以铁作画。著有《梅花堂遗稿》、后黄铖编有《萧、汤二老遗诗合编》,画为故宫博物馆、安徽省博物馆所珍藏。 父亲肖慎余,为明乡饮大宾,懂绘画。云从幼而好学,“笃志绘事,寒暑不废”。1638年云从与弟云倩,加入复社,与东林党相呼应,同魏忠贤阉党马士英、阮大铖等斗争。1644年,明廷灭亡。1645年清兵攻占扬州,三月占领芜湖,忧愤国破家亡,前既不仕明,今更不愿与清合作,或闭门读书赋诗作画,或遨游名山大川,诗画才华,成就日著。诗继承杜甫,多即事忧时之作,雄浑奔放,音韵铿锵,著有《易存》、《韵通》、《杜律细》等。其作品诗中有画,画中有诗,配上俊逸潇洒,散朗秀健的书法,达到诗书画三者统一和谐的境界,被誉为“神品”。 明末清初,我国画坛上出现了一个奇峰独秀的画派,这就是以太平府署所在地姑孰(今当涂)为名的“姑孰画派”。这个画派的创始人萧云从,字尺木、默思,又号于湖渔人、无闷道人、东海萧生、钟山老人等。他少年科考不利,直到44岁才考中崇祯贡生。入清后,拒不做官,长期闭门读书,或漫游长江两岸,或驻足名山大川,从事诗文、书画的创作活动。他的画初学倪云林、黄公望,晚年放笔,遂成“清疏韶华、笔墨爽利”而独树一帜的姑孰画派。 萧云从的画镂版传世的有以人物为主的《离骚图》64幅和以山水为主的《太平山水图》43幅。当时太平府所辖的当涂、芜湖一带,跟他学画的人很多。其中有他的弟弟萧云倩、儿子萧一,侄子萧一荐、萧一箕,犹子萧一芸,还有画友陈延、孙逸、韩涛、方兆曾、释海涛、王履瑞、施长春等数十人。尤其是自成一派的“海阳四大家”之中的释渐江、孙逸二位著名画家,也都向他求教过画艺,当时萧云从被他们尊为画派的始祖。 清顺治五年(1648年),萧云从创作的《太平山水图》43幅,是他的杰出作品,又是姑孰画派的代表作之一。这部创作是他应张万选之请而绘的。张万选在是书《序》中说:“余理姑孰四载,姑名胜日在襟带间,披榛涉,溯洄寻源,实愧未能。今适量移北去,山川绵渺,遥集为艰,岁月驱驰,佳游不再,于是属于湖萧子尺木,为撮太平江山之尤胜者,绘图以寄。”萧云从按照张万选的意见,在创作这幅长卷时,采取左图右文,用正、草、隶篆等各种书法题词标明仿唐迄明的36家笔墨技法构图,每幅图均题有古代名诗人的诗一首,以之三者结合形成长卷。张万选看了萧云从的画卷后深有感慨地说:“余间一展卷,如见鸟啼,如闻花落,如高山流水环绕映带,如池榭亭台渗绩满眼,即谓置我于丘壑间,讵曰不宜?”可谓“萧子绘事妙天下”。 在这43幅《太平山水图》中,计有《太平山水全图》1幅,当涂山水15幅,芜湖册水14幅,繁昌册水13幅。其第一幅《太平山水全图》,既像是这本书的序言,又像是太平府全景鸟瞰图,用功甚力。按画卷顺序,依次为一《青山》,二《东田》,三《采石》,四《牛渚》,五《望夫山》,六《黄山》,七《天门山》,八《白山》,九《景山》,十《尼坡》,十一《龙山》,十二《横望山》,十三《灵墟山》,十四《褐山》,十五《杨家渡》。在这些作品中,萧云从均采用古人的画法,题古人的诗句,绘当时的自然风景,在构图特征和布置点染上颇具独特风格。如《采石》图,萧云从在画幅的右边用文与可的《蜀道图》折带皱法描绘翠螺山,只见太白楼耸立山中,山间万松林立,林中置一清风亭,亭中一人远望,两人在平地行走,另一人坐在采石矶头欣赏白浪滔天、风帆片片的长江景色,这个地方就是李白饮酒赏月处。画幅的左边则是浩瀚的长江,江岸杨柳、楼阁掩映生姿,江中一小舟由翠螺山左行,似送游人回当涂县城,将远山、远帆处理在山腰,以突出采石矶耸立之势。再题苏东坡的诗:“天人几休员一沤,谪仙非谪乃其游。麾斥八极隘九州,化为两鸟鸣相酬。一鸣一止三千秋,开元有道为稍留。縻之不可矧肯求。西望太白横峨岷,眼高四海空无人。大儿汾阳中令君,小儿天台坐忘真。平生不识高将军,手污吾足乃敢嗔,作诗一笑君应闻。”使人追忆起大诗人李白的生平及其在采石的游踪。 18世纪,《太平山水图》流传到日本,日本画家称它为《萧尺木画谱》、《太平山水画贴》,日本南宗画家池大雅不仅构图、用墨、运笔等模仿萧云从技法,就是题款的字体也与萧云从相似。萧画在日本流传很广,研习的人很多,促使日本的南画发展很快。我国现代文学家郑振铎对《太平山水图》极为赞扬,他说:“图凡四十三,无一不具深远之趣。或浪卷云舒,烟笼渺渺;或田园历历如毯纹,山峰耸叠似岛屿;或作危崖惊险之势,或写乡野恬静之态,大抵诸家山水画作风,无不毕于斯,可谓集大成之作矣。” 萧云从的山水画卷多种多样,除以上代表作外,还画有《千峰万壑图》、《莲峰高士图》、《西台恸哭图》、《黄山松石图卷》、《青山高隐图卷》、《秋山行旅图卷》、《归寓一元图卷》、《青绿山水长卷》等。尤其是他在顺治十三年(1656年)元旦创作的《云台疏树图卷》和《江山胜览图卷》,内容十分丰富。云台山位于江宁县南,山脉绵亘,画卷连接到慈姥山、马鞍山、白壁山、望夫山、翠螺山诸山,萧云从描绘的这一带风景,正是他长期生活在这一地区深入观察自然景物的结果。画面自左而右,从崇山峻岭、茂林修竹开始,接着巧妙地描绘了古寺、集镇、竹篱、茅舍、舟楫、行旅,最后以浩渺的烟岚结尾,山环江绕,峰回路转,使人一看便知这是马鞍山、采石一带的画境。而在画面上的点景人物,有三两闲话的,有骑驴赶路的,有樵夫担柴的,有纤夫拉船的,无不生动自然,充满了那个时代的生活气息。萧云从在马鞍山地区除作卷轴画外,还应太平知府胡季瀛的邀请,为采石矶太白楼绘制了“峨眉烟云、华岳苍松、匡庐瀑布、秦岱旭日”四幅名山壁画,使“名山之胜”“仙魄攸存”。当萧云从的壁画完成后,立即引起轰动,文人墨客纷至沓来,赞叹不绝。 作品 云从国画,师法古人而创新,师造化而独特。山水画,融宋元诸家笔墨、丘壑于一体,“以黄公望的瘦树、山石为之纵横,润以马远泼墨之法”,而能随意成卷丈余。其间丘壑布置,千变万化,层出不穷,使人观之不厌;岩石林木的表现,深厚坚实,穿插有致;不论水墨着色,皴擦喧染,都苍劲秀润,呈现出空间深度;点景人物,自然生动,屋宇、舟车、驮马安排得体。早期作《秋山行游图卷》,显露才华,清乾隆阅后题诗“几点萧萧树,疏皴淡淡山。由来以意胜,无不寓神间。秋景宜寥廓,客人自往还。粗中具工细,识语破天悭”。后应万选之请,为《太平三书》绘制《太平山水图》,将太平州所属地区山水,绘图43幅,其中:太平山水图一幅,当涂风景15幅,芜湖风景14幅,繁昌风景13幅,每幅题古诗一首,说明仿某古人之画幅,没有雷同,各具特色。还有《闭门拒客图》、《西门恸哭图》、《秋山访友图》、《江山览胜图卷》、《归寓一元图卷》、《磵谷幽深卷》、《崔华诗意卷》等。人物画,继承发扬李公麟的白描技法,代表作为《离骚图》,人物造型准确,神态动人,点缀景物,赋有生命,云从对《离骚》感触甚深,作《天问》插图,绘制《九歌图》,清高宗得尺木《离骚图》后,命侍臣补绘重刻,并题《山水图卷》云“四库呈览《离骚图》,始识云从其人也,……览观长卷四丈余,观之不厌意不舍”。 云从深恶官僚,清初,拘节守志,不肯臣事,不结权贵。顺治十七年(1660),太平知府胡季瀛,求画不与。1662年,重修大自楼,故强其绘太白楼壁画。出于对大自的热爱,“画匡庐、峨嵋、泰岱、衡岳四大名山,凡七日而就,遂绝笔。”志行高洁,为人敬慕。新安画派大师渐江,曾师其下,后代临摹者愈众。顺治五年戊子(1648),《太平山水图》刻本,顺治二年乙酉(1645),《离骚图》刻本,曾流传日本。《太平山水图》为大坂兼葭堂收藏,《离骚图》为日本美术史家大村西崖收入《图本丛书》刊行。《秋山游图卷》,为东京帝室博物馆所藏,对日本南画勃兴起着促进作用。云从晚年结识铁匠汤天池,指导天池以铁作画,创制铁画。 1673年,云从“执诸同志手,曰:‘道在六经,行本五伦,无事外求之,仍衍其旨。赋诗毕,瞑去”,享年七十八岁,葬于芜湖城西严家山。其诗由后学编成《梅花堂遗稿》,继后,黄钺将云从和汤燕生之诗编成《肖、汤二老遗诗合编》。其画为故宫博物院、安徽省博物馆所珍藏。1986年,芜湖市人民政府,在镜湖之畔筑“尺木亭”,并以紫铜铸其全身坐像于亭畔,供人瞻仰。

安徽博物院 简介

安徽省博物馆成立于1956年11 月14日,2010年12月28日更名为安徽博物院。

1958年9月17日,毛泽东同志视察安徽省博物馆并发表了重要讲话:一个省的主要城市,都应该有这样的博物馆,人民认识自己的历史和创造的力量是一件很要紧的事。这一讲话,既是对安徽省博物馆和安徽文物工作的肯定,也为新中国博物馆事业指明了发展方向。周恩来、刘少奇、朱德、邓小平、李先念、叶剑英、彭德怀、陈毅等老一辈党和国家领导人先后来馆视察,陈毅同志题写了馆名。

安徽博物院现为一院两馆运行模式。老馆位于合肥市安庆路268号,展陈大楼为仿苏式建筑,2013年入选第七批全国重点文物保护单位,常设展览有“安徽革命史陈列”“安徽古生物陈列”“安徽好人馆”等。新馆位于合肥市怀宁路87号,建筑造型体现了五方相连、四水归堂的徽派建筑风格,2011年9月29日建成并对外开放,常设展览有“安徽文明史陈列”以及“徽州古建筑”“安徽文房四宝” “江淮撷珍”“欧豪年美术馆”等专题。两馆每年还引进、举办多场展现境内外代表性历史文化风貌的精品临展,以满足观众多样化的文化需求。

安徽博物院现藏文物31万余件,特色藏品包括商周青铜器、汉代画像石、古代陶瓷器、宋元金银器、文房四宝、明清书画、徽州雕刻、古籍善本、契约文书、近现代文物及潘玉良美术作品等。古旧字画装裱修复、青铜器保护修复、碑刻保护拓片等技术力量雄厚,在漆木器保护、油画保护修复、文物预防性保护方面具备一定实力。

建馆以来,安徽博物院以文物资源为基础,陈列展览为平台,文保科研为推力,宣教服务为保障,跻身国家一级博物馆行列,获评全国爱国主义教育基地、全国古籍重点保护单位、全国科普教育基地、全国首批公共文化设施学雷锋志愿服务示范单位等。“徽州古建筑陈列” “皖风徽韵——安徽历史文化陈列”“明德至善 家国天下——徽州优秀传统文化展”分别荣获第七届、第十届、第十三届全国博物馆十大陈列展览精品奖,“向往——‘我’与安徽改革开放四十年”荣获第十六届全国博物馆十大陈列展览精品推介“特别奖”。

如今,安徽博物院不仅是文物收藏、保护和展示场所,还在求索中形成现代博物馆功能多元化、服务人性化的发展特色:“画魂玉良”“文房雅集”“青铜古韵”等9大系列上千种文创产品琳琅满目,实现公众把博物馆带回家的愿望;“安徽文博讲堂”“爱上博物馆”“安博之友”等各类讲座和文化体验活动,深入浅出、寓教于乐,吸引观众多渠道深度了解博物馆文化;互联网+时代,安徽博物院“两微一端一站”让人足不出户,轻点手机和电脑,便可以浏览精彩展览和精美藏品……

让历史不再遥远,让文明变得亲近,让文化走进生活,安徽博物院正在不断创新、不断探索,在建设共有精神家园的征程中,继往开来,铿锵前行。

相关作品推荐

萧云从

萧云从