找回密码

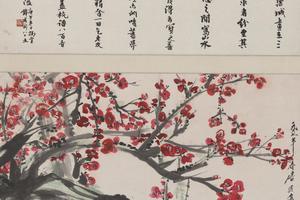

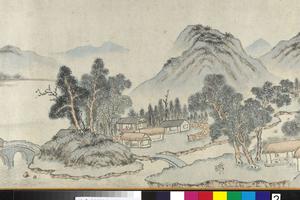

黎简

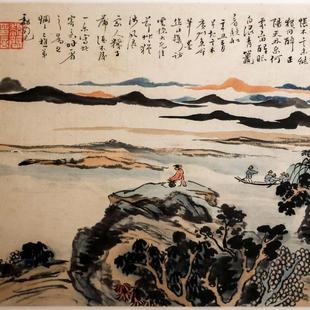

竞渡图

竞渡图

-

作者

-

收藏者

广东省博物馆

广东省博物馆 -

分类未分类

-

创作年代

竞渡图 简介

黎简 简介

黎简(1747年6月30日~1799年12月3日),字简民,一字未裁。号二樵,又号石鼎道人、百花村夫子,广东顺德县弼教村人,清代乾嘉年间岭南著名诗人、书画家。乾隆五十四年拔贡。诗画书称三绝,诗学李贺、黄庭坚,刻求新颖,书得晋人意。性喜山水,与张如芝、谢兰生、罗天池并称为粤东四大家。有《五百四峰草堂诗文钞》《药烟阁词钞》等。

生平经历

黎简原籍广东顺德,其父来南宁经商,娶当地大族雷氏女为妻。

乾隆十二年(1747)五月二十三日(6月30日)黎简生于广西南宁,年轻时往来广东、广西间。因喜爱广东省内东樵(罗浮)、西樵二山之胜,故自号“二樵”。他还取东樵432峰、西樵72峰之意,把居室命名为“五百四峰堂”。黎简性情耿介,不慕名利,世人目之为狂,遂自号“狂简”。

乾隆五十四年(1789)拔贡,将赴廷试,因父丧未行,遂不复应试。黎简多才多艺,工诗善画,兼精书法,擅长篆刻,号称“四绝”。

一生未出仕,靠卖画、卖文及教馆为生,生活比较清贫。曾寄居广州慈度寺,住处四周种上竹子,曰竹平安馆。中年所居村曰百花村,筑亭曰众香阁、曰药烟堂、曰五百四峰。袁枚当时名动天下,来到广州欲求一见,却被黎简拒之门外,一时轰动诗坛。翁方纲任广东学政时,未到广州上任,先梦见二樵,更被传为佳话,也可见二樵在当时文化人心目中的地位。

1799年十一月七日(12月3日)卒。

四绝

黎简号称诗、书、画、印四绝,对岭南诗歌的发展起过积极的作用,且影响至中原。他一生虽然足迹未出岭南,但中年时诗画名气已远播中原。其诗以境新、句奇、意深、情真而独树一帜。但是,这位出色的诗人在中国文学史上长期没有位置,直到改革开放后才引起权威文学研究者的注意,收入《中国文学史》中。 著有《五百四峰堂诗钞》《五百四峰堂续集》《药烟阁词钞》,戏曲《芙蓉亭》等。

诗

诗从学李贺、黄庭坚入手,刻意求新,极“峻拔清峭”(王昶《湖海诗传》)之致,能自树一格。张维屏《国朝诗人征略》称:“其诗由山谷(黄庭坚)入杜,而取炼于大谢(灵运),取劲于昌黎(韩愈),取幽于长吉(李贺),取艳于玉溪(李商隐),取瘦于东野(孟郊),取僻于阆仙(贾岛)。锤焉凿焉,雕焉琢焉,于是成为其二樵之诗”。他的记游、题赠之作较多。不少诗描绘了两广山水风光、名胜古迹,如《藤县》《白马角》《龙门滩》《邕州》《白鹤观登五龙潭上玉女峰》《冲虚观至朱明洞》《浴日亭》《江南岸蕉园歌》等。也有少数篇章,反映民间疾苦,如《田中歌》,反映少数民族的风习,如《歌节》《大排三十八韵》等。

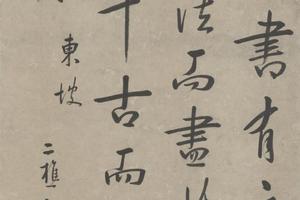

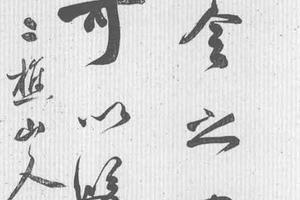

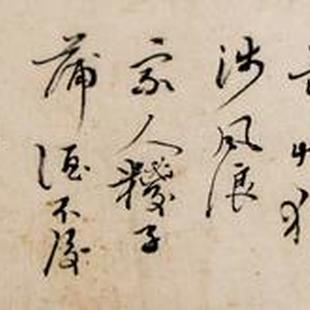

书

其书法,意志追晋人,中年兼学李北海,晚年写苏黄两家为多,隶书真追《礼器》《熹平石经》,传世书法作品甚丰,显示了他在书法上的不断追求。肇庆七星岩石室岩洞内有他的《南服陨石》刻石,隶书体,秀劲舒放,纵横跌宕,属黎书上品。

画

黎简工山水,早年粗犷、率意的用笔,侧重写生的表现,则多属效法明末清初的广东先哲。中年临摹倪云林、石涛作品,几可达到与真迹无异的境地。由近及远地求索,融古汇今地创新,师自前人,不囿于前人,始终是黎简所遵循的山水画创作主线。在这种意识指导下,创作出来的作品,自然会有一种清新、活泼的感觉。而且,由于他是以绝无“甜赖”气的元人、“搜尽奇峰打草稿”的石涛的技法,作为其创法的基调,又兼具乾隆盛世艺术所惯有的平稳、温润,对曾被扬州八怪个性化花鸟画震撼过的人们来说,黎简这种挑战主流派的山水画,又是一次新的震撼。

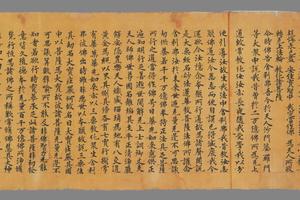

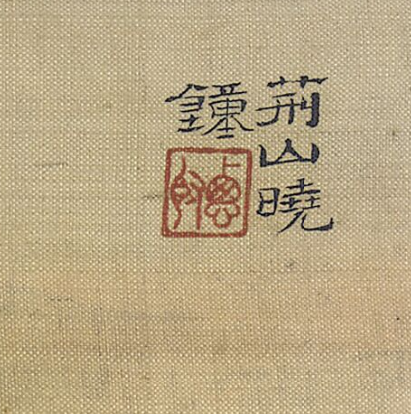

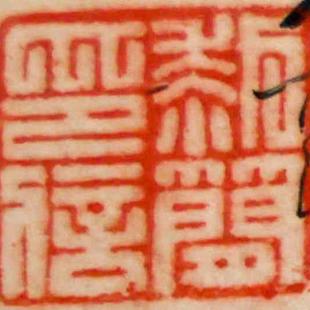

印

黎简的篆刻,虽然属他诗书画的“余事”,但他有深厚的传统文化基础,才思敏捷。他的篆刻,得汉人神髓,参以己意,作品淳厚苍雄,意格甚高,自成面目。自刻图章曰“小子狂简”,刀法峻傥。又能治铜印。1962年,麦华三等辑成《二樵山人篆刻佚存》1册。

诗选

【野碧】

野碧春天合,天青野色高。吾今适莽苍,力足翔蓬蒿。

已觉此身远,亦怜归雁劳。惊弦满关塞,孤影堕江涛。

【小园】

水影动深树,山光窥短墙。秋村黄叶满,一半入斜阳。

幽竹如人静,寒花为我芳。小园宜小立,新月似新霜。

【四更】

柳梢缺月一痕明,雨后星前欲四更。天色苍苍风瑟瑟,谁家有泪冻无声。

【复寄石崖】

饥能鸾啸病凫伸,归似鸿飞出犬狺。万户冷眠琴独语,东城风雨杳怀人。

【听吴客作吴歌】

吴女吴声作短讴,水风荷叶送归舟。一时怅望无寻处,月照松陵江水流。

【歌节】

春衣白夹骑青骢,浅浅平芜淡淡风。蜡髻蛮姬斗歌处,四山纯碧木棉红。

【二月十三夜梦于邕江上】

一度花时两梦之,一回无语一相思。相思坟上种红豆,豆熟打坟知不知?

【题画】

两道春洲隔水青,桃花万树日冥冥。红衫碧草绿波底,上有浴鸥双白翎。

【夜将半,南望书所见】

乍冷初冬密云黑,忽惊万丈曙霞红。远知何处中宵火,低拜前头北海风。

五岭三年千里内,多时十室九家空。已怜泪眼啼饥尽,更使无归作转蓬。

【独夜】

独夜起窥江月寒,四山阴似梦中看。关河霜雪朋侪旧,溟渤鱼龙窟宅宽。

空有相思送迟暮,更无佳誉恣怀安。扁舟合试墙根竹,敢趁任公下钓竿。

【村饮】

村饮家家醵酒钱,竹枝篱外野塘边。谷丝久倍灵常价,父老休谈少壮年。

细雨人归芳草晚,东风牛藉落花眠。秧苗已长桑芽短,忙甚春分寒食天。

【昨梦李昌谷弹琴】

年无几梦十九恶,昨夜何人媚魂魄?长爪诸孙秀眉绿,围玉神麟腰一束。

鸣弦古寒动秋屋,陇山月黑叫孤鹦,昌谷云深啼老竹。红丝剩血弹涩吟。

千年以还吾识音,车行确确雷碾心。行云已去银浦浅,出门独愁碧海深。

广东省博物馆 简介

广东省博物馆是一座省级综合性博物馆。旧馆于1957年开始筹备,馆址定在文明路6号(今215号)。该址曾是清代广州贡院,后为全国重点文物保护单位——国民党“一大”旧址(含革命广场)和广东省文物保护单位——红楼、中山大学天文台所在地。旧馆占地面积4.3万平方米,陈列大楼设计原是“U”形建筑,主楼向东,右为南副楼,左为北副楼,建筑面积约1.4万平方米。南副楼于1959年上半年落成,楼高三层,面积3500平方米。主楼和北副楼后因经济困难,没有建成。1959年10月1日,广东省博物馆及所辖的广州鲁迅纪念馆正式对外开放。改革开放以后,为适应人民群众日益增长的文化需求,广东省博物馆决定在原址上建设新的陈列大楼。1992年10月新陈列大楼落成,总建筑面积18700平方米,其中新建大楼12300平方米,陈列面积达6000平方米,为原楼的4倍。 开馆以来,广东省博物馆推出了许多产生过重大社会影响的大型展览,如《广东历史文物展览》、《广东出土文物展览》、《广东省改革开放成就展览》、《商承祚先生捐赠文物精品展览》、《刘少奇光辉业绩展览》等。馆内的基本陈列有:《广东历史大观》、《漆木精华——潮州木雕艺术展览》、《南海海上丝绸之路》、《广东珍稀动物展览》、《鲁迅生平与纪念》、《国民党“一大”与第一次国共合作史料陈列》等。这些根据广东历史文化特点和馆藏优势推出的展览,充分体现出岭南文化悠久的历史文化积淀和丰富的自然资源。除此之外,我馆每年还不定期地推出一些各具特色的临时展览。

从开馆到2009年,累计举办陈列展览300多个,自1985年至2004年近二十年间,平均每年举办8-9个陈列展览,接待观众数百万人次。 在保管收藏文物方面,通过征集、收购、划拨等多种渠道,广东省博物馆的藏品从无到有,从少到多,截至2016年12月藏品总数已达17.27万余件(套),包括文物和古籍130785件(套),自然标本41960件。其中,中国历代陶瓷和书画无论是数量还是质量均居全国博物馆前列,而广东出土文物与金木雕、端砚的收藏最为丰富,也最具地方特色。近年来,广东省博物馆尤其注重三大民系(广府、客家、潮汕)民俗文物的调查征集,以进一步提高藏品质量、强化地域文化特色为圭臬。 跨入新世纪,广东省博物馆迎来了千载难逢的发展机遇。2003年,广东省委、省政府决定投资9亿元在广州珠江新城建设广东省博物馆新馆。广东省博物馆新馆项目是广东省“十项工程”的重点建设项目和建设文化大省三大文化设施之一。新馆濒临珠江,坐落在珠江新城中心区南部,新城市轴线东侧,与西侧的广州歌剧院以及中央林阴大道、滨江绿化带一起构成广州文化艺术广场。新馆规划总用地面积4.1万平方米,地面部分建筑面积约4.8万平方米,地下部分建筑面积约1.5万平方米,合计约6.3万平方米。

新馆建筑主体的设计外观呈方正的玲珑盒形,采用巨型屋面悬吊式钢桁架结构,空间组织概念源于广东传统的工艺品象牙球。新馆建筑将藏品管理、陈列展览、教育与综合服务、业务科研、行政管理、安全保卫、机电设备、地下停车场等八大功能系统有机地整合在一起。建筑充分考虑智能化要求,设备齐全,设施先进,采用了综合安防、楼宇自动化等安全系统和恒温恒湿空调、智能化照明等文物保护系统。此外,设计也充分考虑了节能环保因素,在建材选料、设备选型等方面,注重节能环保新材料、新工艺、新技术的使用,并尽可能利用珠江新城提供的区域公共服务。 新馆的展厅在布局设计上为陈列展览提供了高差5米到22米不等、没有结构柱的大空间,使陈列布展的创造性得以充分发挥。展览以广东历史民俗、艺术、自然为主要陈列方向,包括历史馆、艺术馆、自然馆三部分,另外配置有陈列展览系统、藏品管理系统、教育和综合服务系统、业务科研系统、安全保卫系统和行政管理系统等。完善的基础设施和先进的管理系统将使新馆成为国内领先、国际一流的大型综合性博物馆。作为广东省三大标志性文化设施之一,广东省博物馆新馆对于营造广州市的文化氛围、体现广州华南文化中心的地位、加强国际文化交流、以及使广州成为现代化国际大都市都有非常重要的作用。

相关作品推荐

黎简

黎简