找回密码

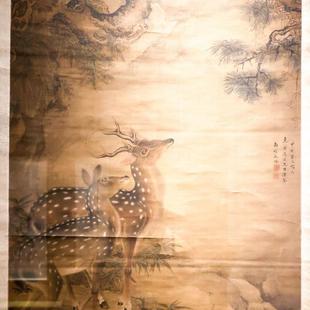

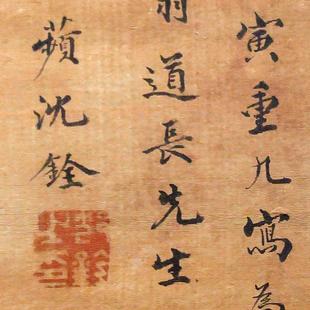

沈铨

福禄图轴

福禄图轴

-

作者

-

收藏者

广东省博物馆

广东省博物馆 -

分类未分类

-

创作年代

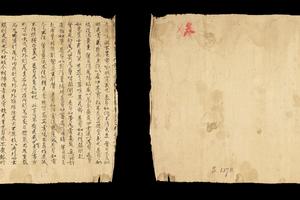

福禄图轴 简介

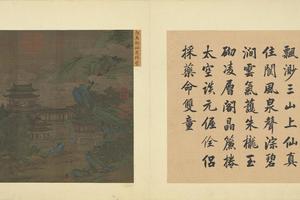

沈铨 简介

沈铨(1682—1760),字衡之,号南苹,浙江湖州市德清县新市镇(一作吴兴(今浙江省湖州市吴兴区)人。清代画家。

少时家贫,随父学扎纸花。20岁左右,从事绘画,并以此为生。其画远师黄筌画派,近承明代吕纪,工写花卉翎毛、走兽,以精密妍丽见长,也擅长画仕女。曾受聘东渡日本,留三年,创“南苹派”花鸟写生画,深受日本人推崇,被称为“舶来画家第一”。传世之作有《秋花狸奴图》、《盘桃双雉图》、《五伦图》等。

艺术风格

设色妍丽,工致精丽、赋色浓艳,极尽构梁之巧。画人物得不传之秘。注重写实,画风谨严工细,造型准确生

动。尝写《花蕊夫人宫词》为图,笔意殊极巧妙。

艺术成就

对日本国画坛影响深远

雍正九年(1731)应日本天皇之聘,偕弟子郑培、高钧等东渡日本,历时3年,形成“南苹派”写生画,深受日人推崇,被称为“舶来画家第一”,从习画者颇多,日本江户时代长崎画派即在其影响下形成,尤以圆山应举最为著名。归得金帛散给友朋,橐仍萧然。

宫廷画家

沈铨归国后声誉大震,传至京城,朝廷便下旨命沈铨作画上贡,乾隆7年作《花蕊夫人宫词意》受到好评,除此,沈铨还陆续为宫廷作吉祥寓意之画,由此沈铨及弟子童衡在中国画史上被称为宫廷画家,沈铨晚年寄居于苏州,孜孜不倦地致力于书画艺术之研究,在乾隆27年81岁的沈铨还能作《花鸟图》。1762年沈铨逝世后,从子沈天骧进新市南频府,守孝三年,继承画业,唯一入室弟子童衡离开沈宅到新市明因寺为僧,闲余作画终身。沈铨把一生献给了绘画事业,在继承院体派传统的基础上,独创了强大的南频画派,在当时的江南独树一帜,有诗予以很高的评价“江南高手谁第一,吴兴沈生世无匹”。

传世作品

传世作品有《五伦图》、《柳阴惊禽》、《秋花狸奴图》、《盘桃双雉图》、《松鹤图》、《梅花绶带图》、《鹤群图》、《松鹿图》等。78岁高龄所作的《双鹤图》,构图饱满,笔力雄健,被誉为晚年精品。事迹收录于清朝《国朝画识》、《画友录》、《清画家诗史》、《清朝书画家笔录》。《练水画徵补录》记载,沈铨“字南屏,擅花鸟,侍御灼之后。”

沈铨研究会

驻地

浙江省德清县新市镇南昌街103号

成员

顾问:杨静龙 汪孔祥 王勤华 许哲锋 寇 丹 嵇发根 邱鸿炘

会长:朱金彪

副会长:沈美玉 韦秀程 贾建忠

秘书长:韦秀程(兼)

理事: 姚应财 沈乃铮 汪涧松 许德明 凌新华

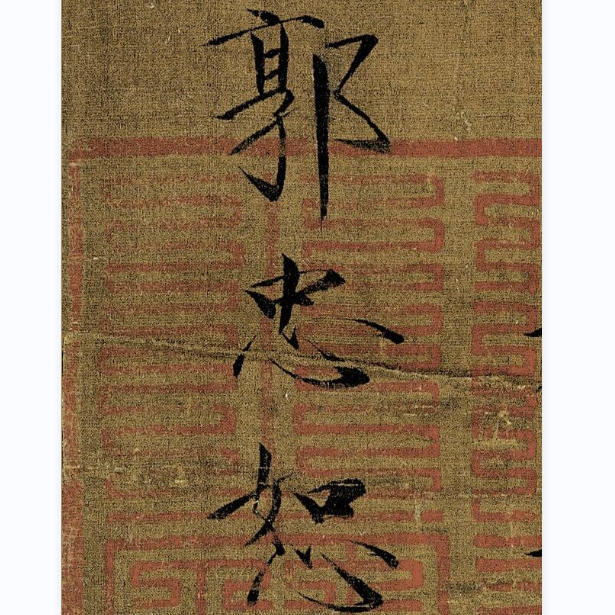

沈铨画轩

“沈铨画轩”位于新市镇西河口风景区。会仙桥南堍,南昌街103号,一座两层楼房内。画轩由中国新市沈铨研究会(筹)主办。2008年1月25日正式对外开发。画轩分上下两层。

下层展示“清史稿-艺术沈铨录”, 沈铨肖像,《听雨轩杂记》中部分摘录;展出18幅沈铨作品(仿),中间八仙桌、茶几、椅子、花架、盆景显得十分古朴优雅。吸引不少游客欣赏、摄影留念。

上层继续展出沈铨12幅作品(仿)外,中间设画桌一张,摆放文房四宝,为广大书画爱好者、艺术家提供一个书画艺术展示和交流的平台。使之纷纷抒发情怀,留下墨宝。这里又是沈铨研究会(筹)办公室,刊物《沈铨研究》就在这里编辑。

沈铨画轩以德会友,以艺会友。

沈铨故居

现浙江省德清县新市镇南汇街26号,现主人沈美玉家。考证经过:谷京叡,日本国同志社大学院博士后,原籍大连,专攻美学,在日本留学已经十年,留学期间潜心研究曾被日本人誉为“舶来第一画家”的沈铨,颇有建树。今年8月份,他与我县新市镇的一位文史研究者取得了联系,要求提供关于沈铨生平、故居、后裔概况等方面的资料。他从沈美玉的家庭史的研究中找到了线索:沈铨的儿子叫沈南宫,侄儿叫沈天骧,沈南宫无子嗣,沈天骧承继给沈铨传承香火生下沈凤祥,沈凤祥生沈春江。沈美玉还回忆起了几则往事:1960年农历二月,自己家里发现了几十个祖宗牌位,其中有沈铨、沈天骧等人的名字。家里厅堂上有一块上书“御赐、毅远堂、乾隆廿年”的牌匾,还有一副抱柱联,上、下联的最后一个字分别是“毅”和“远”,惜1974年均已焚毁。小时候她还在家里看到过一幅花鸟画,款署是“乾隆壬午时年八十一岁老翁沈铨南频”。

刊物

研究会出版有《沈铨研究》学术刊物。

广东省博物馆 简介

广东省博物馆是一座省级综合性博物馆。旧馆于1957年开始筹备,馆址定在文明路6号(今215号)。该址曾是清代广州贡院,后为全国重点文物保护单位——国民党“一大”旧址(含革命广场)和广东省文物保护单位——红楼、中山大学天文台所在地。旧馆占地面积4.3万平方米,陈列大楼设计原是“U”形建筑,主楼向东,右为南副楼,左为北副楼,建筑面积约1.4万平方米。南副楼于1959年上半年落成,楼高三层,面积3500平方米。主楼和北副楼后因经济困难,没有建成。1959年10月1日,广东省博物馆及所辖的广州鲁迅纪念馆正式对外开放。改革开放以后,为适应人民群众日益增长的文化需求,广东省博物馆决定在原址上建设新的陈列大楼。1992年10月新陈列大楼落成,总建筑面积18700平方米,其中新建大楼12300平方米,陈列面积达6000平方米,为原楼的4倍。 开馆以来,广东省博物馆推出了许多产生过重大社会影响的大型展览,如《广东历史文物展览》、《广东出土文物展览》、《广东省改革开放成就展览》、《商承祚先生捐赠文物精品展览》、《刘少奇光辉业绩展览》等。馆内的基本陈列有:《广东历史大观》、《漆木精华——潮州木雕艺术展览》、《南海海上丝绸之路》、《广东珍稀动物展览》、《鲁迅生平与纪念》、《国民党“一大”与第一次国共合作史料陈列》等。这些根据广东历史文化特点和馆藏优势推出的展览,充分体现出岭南文化悠久的历史文化积淀和丰富的自然资源。除此之外,我馆每年还不定期地推出一些各具特色的临时展览。

从开馆到2009年,累计举办陈列展览300多个,自1985年至2004年近二十年间,平均每年举办8-9个陈列展览,接待观众数百万人次。 在保管收藏文物方面,通过征集、收购、划拨等多种渠道,广东省博物馆的藏品从无到有,从少到多,截至2016年12月藏品总数已达17.27万余件(套),包括文物和古籍130785件(套),自然标本41960件。其中,中国历代陶瓷和书画无论是数量还是质量均居全国博物馆前列,而广东出土文物与金木雕、端砚的收藏最为丰富,也最具地方特色。近年来,广东省博物馆尤其注重三大民系(广府、客家、潮汕)民俗文物的调查征集,以进一步提高藏品质量、强化地域文化特色为圭臬。 跨入新世纪,广东省博物馆迎来了千载难逢的发展机遇。2003年,广东省委、省政府决定投资9亿元在广州珠江新城建设广东省博物馆新馆。广东省博物馆新馆项目是广东省“十项工程”的重点建设项目和建设文化大省三大文化设施之一。新馆濒临珠江,坐落在珠江新城中心区南部,新城市轴线东侧,与西侧的广州歌剧院以及中央林阴大道、滨江绿化带一起构成广州文化艺术广场。新馆规划总用地面积4.1万平方米,地面部分建筑面积约4.8万平方米,地下部分建筑面积约1.5万平方米,合计约6.3万平方米。

新馆建筑主体的设计外观呈方正的玲珑盒形,采用巨型屋面悬吊式钢桁架结构,空间组织概念源于广东传统的工艺品象牙球。新馆建筑将藏品管理、陈列展览、教育与综合服务、业务科研、行政管理、安全保卫、机电设备、地下停车场等八大功能系统有机地整合在一起。建筑充分考虑智能化要求,设备齐全,设施先进,采用了综合安防、楼宇自动化等安全系统和恒温恒湿空调、智能化照明等文物保护系统。此外,设计也充分考虑了节能环保因素,在建材选料、设备选型等方面,注重节能环保新材料、新工艺、新技术的使用,并尽可能利用珠江新城提供的区域公共服务。 新馆的展厅在布局设计上为陈列展览提供了高差5米到22米不等、没有结构柱的大空间,使陈列布展的创造性得以充分发挥。展览以广东历史民俗、艺术、自然为主要陈列方向,包括历史馆、艺术馆、自然馆三部分,另外配置有陈列展览系统、藏品管理系统、教育和综合服务系统、业务科研系统、安全保卫系统和行政管理系统等。完善的基础设施和先进的管理系统将使新馆成为国内领先、国际一流的大型综合性博物馆。作为广东省三大标志性文化设施之一,广东省博物馆新馆对于营造广州市的文化氛围、体现广州华南文化中心的地位、加强国际文化交流、以及使广州成为现代化国际大都市都有非常重要的作用。

相关作品推荐

沈铨

沈铨