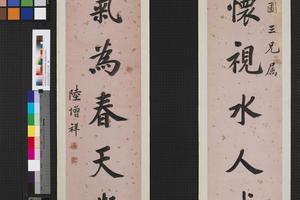

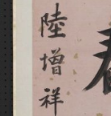

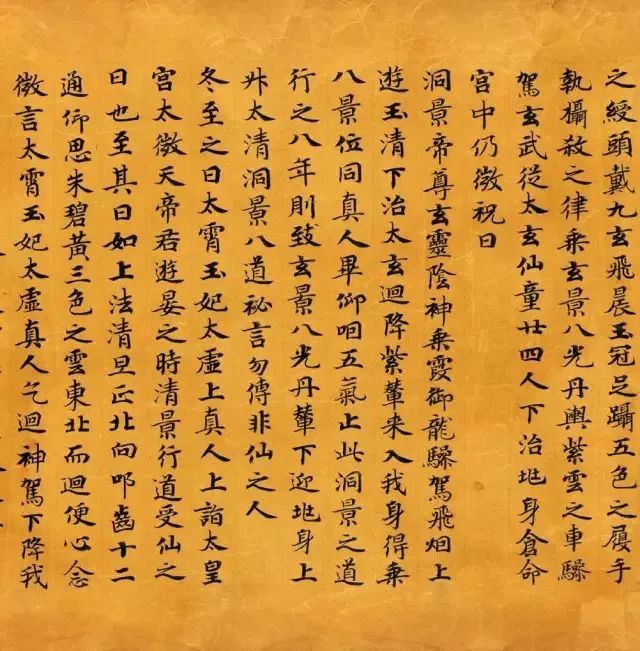

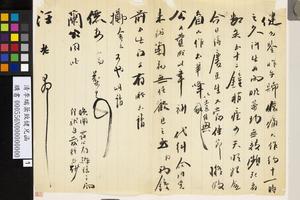

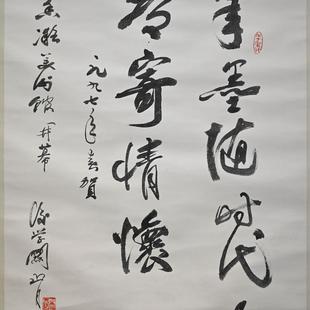

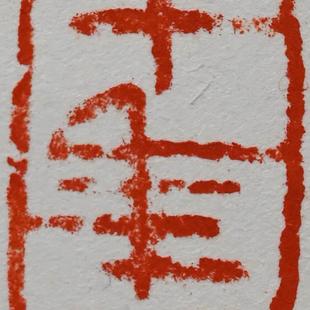

关山月(1912-2000),广东阳江人。著名国画家、教育家,岭南画派代表人物。曾任中国美术家协会副主席等职。释文:“笔墨随时代,丹青寄情怀。”款题:“一九九七年春贺何香凝美术馆开幕。后学关山月敬题。”钤印:白文“关山月”、朱文“九十年代”

找回密码

关山月

何香凝美术馆贺词

何香凝美术馆贺词

-

作者

-

收藏者

深圳何香凝美术馆

深圳何香凝美术馆 -

分类书法

-

创作年代

何香凝美术馆贺词 简介

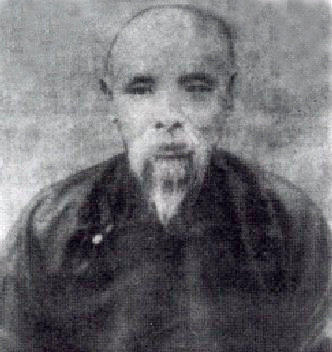

关山月 简介

关山月(1912年10月25日—2000年7月3日),原名关泽霈,1912年生于广东阳江。著名国画家、教育家。岭南画派代表人物。曾拜师“岭南画派”奠基人高剑父。1948年任广州市艺专教授。1958年后,历任广州美术学院教授兼院长,广东艺术学校校长,广东画院院长等职。中国美术家协会副主席、常务理事,广东省文联副主席,广东省美术家协会副主席。

人物经历

关山月,原名关泽霈,1912年农历9月16日出生于广东阳江县(今广东阳江市)那蓬乡果园村。早年就读于广州市立师范学校本科,刻苦自学绘画。后得到岭南画派主要创始人高剑父先生的赏识,招其免费进入春睡画院,成为高氏入室弟子,并为其改名关山月。

1939年,关山月以《渔民之劫》等作品参加了在苏联举办的中国美术展览。同年秋至1940年春,他首次于澳门、香港及湛江举办个人画展,之后他自广东出发,经广西、贵州、云南、四川、甘肃、青海、陕西等省区,深入生活,收集素材,边写生,边创作,并沿途举办个人画展,以卖画维持生活和筹措资金,他在敦煌石窟临摹过壁画,研习传统艺术。此次旅行写生,为他后来的艺术成就奠定了坚实基础。

1946年,被聘为广州市立艺术专科学校教授兼中国画科主任。

1947年作南洋之行,关山月先后在泰国、马来西亚和新加坡等地旅行写生,作品描绘热带风光,并举办个人画展,受到华侨的欢迎。翌年又在香港、上海、南京举办西南、西北及南洋旅行写生画展,并出版《关山月纪游画集》(2辑)。

1949年春,在香港参加人间画会的艺术活动;中华人民共和国成立后,他先后担任中南文艺学院教授兼中南文联美术部副部长、中南美术专科学校教授兼副校长、广州美术学院教授、院长、中国美术家协会副主席、全国文联委员、广东省文联副主席、中国美协广东分会主席、广东画院院长、名誉院长。

1957年由国家委派赴欧洲主持中国近代百年绘画展览。

1982年被香港中文大学聘为学位考试委员会校外委员。他始终坚持深入生活,勤奋创作,其代表作有《新开发的公路》《俏不争春》《绿色长城》《天山牧歌》《碧浪涌南天》《祁连牧居》《长河颂》及与国画大师傅抱石合作的不朽巨作《江山如此多娇》(在《江山如此多娇》的创作过程中,周恩来总理、陈毅副总理也提出了宝贵的意见)。

此外,他还访问过波兰、法国、瑞士、荷兰、苏联等国,并在日本、澳大利亚举办画展,在美国讲学和进行艺术交流。

1991年捐资中国美协设立“关山月中国画教学创作基金”,捐赠作品建立深圳“关山月美术馆”。

关山月在艺术上坚持岭南画派的革新主张,追求画面的时代感和生活气息;他的山水画立意高远,境界恢宏;他的梅花,枝干如铁,繁花似火,雄浑厚重,清丽秀逸。他先后出版有《关山月画集》《关山月、傅抱石东北写生选》《关山月作品选》《井冈山》等作品。

1997年,关山月美术馆在深圳市落成;2000年7月3日下午,关山月因病在广州去世,享年88岁。

逝世

中国当代著名国画艺术大师,以创作人民大会堂巨幅国画《江山如此多娇》闻名于世的关山月,因病抢救无效,于2000年7月3日17时04分在广州逝世,享年89岁。

关山月是中国共产党优秀党员,人民艺术家,美术教育家、岭南画派艺术大师。他原名关泽霈,广东阳江人。早年拜师于“岭南画派”的奠基人高剑父。1948年后,任广州市艺专教授兼国画科主任。新中国成立后,关山月历任华南文艺学院教授、美术部副主任。1958年后,任广州美术学院教授兼副院长、国画系主任,广东艺术学校校长,广东画院院长、名誉院长,广东省美术家协会主席,广东省文联副主席,中国美术家协会常务理事、副主席。

关山月1956年加入中国共产党,是第三至八届全国人大代表,全国人大主席团成员。

2000年7月10日下午,中国共产党优秀党员,人民艺术家,我国当代著名中国国画家、岭南画派一代宗师、杰出的美术教育家,原全国人大代表、全国人大主席团成员,中国美术家协会副主席、广东省文联副主席、省美术家协会主席、广东画院院长、广州美术学院副院长、广东省文化艺术界咨询委员会委员关山月同志遗体在广州火化。广东各界四千余人向岭南画派一代宗师关山月告别。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席江泽民专门发来唁电,对关山月同志的逝世表示深切哀悼,并对其家属表示衷心的慰问。

关山月病危期间,中共中央政治局常委、全国政协主席李瑞环专程从北京打来电话询问病情。中共中央政治局委员、广东省委书记李长春,省委副书记、省长卢瑞华,省委副书记、广州市委书记黄华华,省委副书记黄丽满,省政协主席郭荣昌,省委常委、深圳市长于幼军,省委常委、秘书长蔡东士,广州市长林树森,省委宣传部部长钟阳胜,广州市委副书记石安海、朱小丹,老同志林若、方苞、张汉青、欧初等以及海内外文艺界知名人士、关山月同志家乡党政领导分别亲自或派人前往医院探望。李长春同志对抢救工作作了重要指示并对其亲属表示亲切慰问。关山月同志病重期间和逝世后,前往医院看望或以不同方式表示悼念及向其家属表示慰问的有:党和国家领导人李瑞环、李岚清、丁关根、李长春、乔石、宋任穷、王光英、程思远、叶选平、王兆国;中央国家机关负责同志孙家正、刘延东、李醒民;解放军各总部、各军兵种负责同志于永波、徐承栋、温光春、田永清、李春明;中共广东省委、省人大常委会、省政府、省政协负责同志卢瑞华、朱森林、郭荣昌、黄华华、张高丽、黄丽满、陈绍基、刘凤仪、王岐山、卢钟鹤、欧广源、于幼军、王华元、蔡东士、侣志广、李兰芳、钟启权、汤炳权、许德立、游宁丰、王宗春、韩大建;海南省人大常委会负责同志王学萍;中央人民政府驻澳门联络办公室负责人王启人、宗光耀;广州市负责同志林树森、陈开枝、石安海、朱小丹等;中央和地方老同志雷洁琼、任仲夷、林若、梁灵光、吴南生、罗天、寇庆延、王宁、焦林义、梁威林、李灏、杨应彬、方苞、厉有为、欧阳山、曾定石、张汉青、郑群、林兴胜、欧初、王匡、柯正平等;关山月同志生前友好和海内外新闻界、文艺界知名人士周巍峙、高占祥、穆青、毛岸青、邵华、白淑湘、靳尚谊、刘大为、刘白羽、蔡若虹、曾庆存、王琦、李少言、李焕民、阳太阳、刘斯奋、红线女、林墉、胡洁青、廖静文、潘公凯、肖峰、黄苗子、崔子范、郭绍纲,以及日本友人平山郁夫、东山魁夷夫人等。

全国人大常委会办公厅、中央军委办公厅、文化部、中国文联、中国美术家协会、光明日报社、人民大会堂管理局、中国军事博物馆、全国政协书画室、中央美术学院、中国美术馆、广东美术馆、深圳关山月美术馆、徐悲鸿纪念馆、炎黄艺术馆、李苦禅纪念馆、上海刘海粟美术馆等,有关省、市美术家协会、画院,关山月同志家乡阳江市委、市政府,以及日本日中友好协会、泰国泰中艺术联合会等单位和海外友好团体分别发来唁电、唁函,对关山月同志逝世致以深切哀悼。

人物评价

国画大师关山月先生是当代岭南画派的代表人物之一;在半个多世纪的艺术生涯中,关山月先生禀承岭南画派创始人高剑父所倡导的“笔墨当随时代”和“折衷中西,融汇古今”的艺术主张,并始终不渝地贯穿于他的创作实践,生活实践和教育实践之中。

他致力于传统技法的继承,创新和发展,坚持深入生活进行写生创作,在永无止境的艺术道路上苦苦追求,奋斗不息,足迹遍及祖国大江南北和世界各地。

他所创作的大量脍炙人口的作品是鲜明的时代精神和个人艺术技巧完美结合的典范。

女儿眼中

“1953年到1958年我随父亲来到武汉,这么多年他都把武汉当作第二故乡,有着深厚的感情。”国画大师关山月独生女关怡讲起父亲一生中难忘的这段经历。

武汉深情

“九岁那年父亲带我来到江城,记忆最深的是武汉太热,一到晚上,我们一家人就拿着竹床往外搬,在街上占位置乘凉。”这样炎热的天气,关山月依旧作画,拿着画夹、毛笔到外面写生,她们母女就在身旁给他扇扇子。“父亲在这里完成了长达15米的巨作《山村跃进图》,这幅画反映了鄂北山村人民在大跃进时代的生活和新面貌。”关怡自豪地说。

弟子追忆

“十多年来,我在画室悬挂的关老照片那慈祥的目光抚慰下工作,无论风霜雨雪、悲欢离合、健康病痛,都按照关老的教导作画、做事。关老生前要我们为国为民为社会多做贡献的语言犹铿锵在耳,在他老人家的人格魅力的熏陶下,我才能够日渐进步。我仿佛在他身边般的幸福!”2000年五一节,吴泽浩陪同恩师关山月先生登上泰山极顶。

代表作品

《绿色长城》

关山月《绿色长城》,中国画,144.5×251cm,1973年(新中国美术图史)

关山月是岭南画派的著名画家,70年代初,他的创作出现了第二次高峰。他参加1973年“全国连环画、中国画展览”的作品《绿色长城》,是新山水画的又一范本。

明朗的阳光下,南国海岸一片郁郁葱葱,海水卷起一层层浪花。沿岸是绿色的防护林,高耸的木麻黄被风吹动成一道道波浪,与海浪互相呼应。

王策认为:这幅画“不囿于传统山水画的构图,在技法上为了表现现实内容的需要,吸收了油画技法”。它“不仅表现了壮丽的祖国河山,表现了我国社会主义建设一派欣欣向荣的新气象。更有意义的是通过这些美丽景色的描绘,表现了劳动人民改天换地的精神,表现人民用双手艰苦培植起来的绿色长城”。作品的意境不是幽美的风景区,这里是海防前线,被认为阶级斗争很尖锐,题目定为《绿色长城》以寓长城既可防沙,又可防风,还可以防敌人,是一个绿色的铜墙铁壁,带有鲜明的时代特征。

有人说《江山如此多娇》是关山月影响最大的作品。但在美术界,却认为他的《绿色长城》才是最好。

《绿色长城》是突破了传统山水画的平远和高远,在透视上吸收了西方绘画的元素,有光影效果,但同时保留了中国画的韵味,将西画和中国画传统结合得很完美,在专业上备受认可。 但《江山如此多娇》有它的艺术影响。

20世纪50年代,山水花鸟画因无法反映现实,备受批判。不过,这幅巨作却完美体现了毛主席的诗意,开创了中国画的新局面。

20世纪80年代后,其实是关老创作的黄金时期。中国画是有一定套路和程式的,但没有这些又不成国画。关老就很想在套路里面有所突破。他吸收了许多西方的观点,希望每张画都能表现出不同:比如他画海南的尖峰岭,要有尖峰岭的韵味;他画武夷山,要有武夷山的感觉。同时追求画面语言的多样性:比如这张画上全用色彩;那张画全用笔墨;另一张画可能更多强调线条。

他是希望表现画面的现实和差别。这种探索,实际上是给自己出难题。但传统的中国国画追求笔墨趣味,有些人画哪里都是一样。很多人因此诟病,他晚期的画作不成熟,没有了自己的面貌。实际上这正是关老的优点。

江山如此多娇

1959年4月底,著名山水画家关山月和傅抱石先生接受了为人民大会堂创作巨幅国画的任务。关老与傅老认真研究了几天,画出了小稿。

他们按周总理的意见:整个画面要表现出我们伟大祖国的风貌:近景是江南青绿山川、苍松翠石;远景是白雪皑皑的北国风光。

关山月先生之女关怡女士告诉记者:“两位先生接受巨幅国画的创作任务之后,心理压力很大。因为人民大会堂是国家领导人经常接见外宾和国际友人的所在地,如果画得不好,将有失国家的声誉与尊严。”

“在关山月和傅抱石先生的创作过程中,陈毅、郭沫若、吴晗和齐燕铭曾来了解他们创作的进度。当时两人认为‘题材实在太大,不大好把握’,陈老总听了便笑着说:‘绘画也跟作诗一样,首先要立意。’接着又说,江山如此多娇,首先在画面上必须突出一个‘娇’字,既要概括祖国山河的东西南北,又要体现四季变化的春夏秋冬。只有在‘多’的气势中,才能体现出‘娇’来。”

50年来,一直悬挂在人民大会堂迎宾厅的巨幅山水画《江山如此多娇》:画面的近景是江南青山绿水、苍松翠石,远景是白雪皑皑的北国风光,中景是连接南北的原野,而长江和黄河还有长城则贯穿整个画面。画中的东侧,一轮红日照耀着祖国的锦绣大地,气势磅礴。整个画卷气势恢宏,象征着祖国的强大和江山的美好。

周总理准备茅台

关怡女士告诉记者:“当时经济很艰苦,周总理给予两位画家无微不至的关怀,房间都准备了茅台酒。傅抱石先生创作之余喜欢饮酒,而关老很少饮酒,往往是傅抱石先生把自己的酒喝光了,还顺带也把关老的酒也喝完了。关老风趣地笑着说:‘我的酒呢?’”

画稿草图通过之后,两位先生开始着手作画。他们把东方饭店二楼的会议厅辟为画室。经过两个多月草图准备,两个月的紧张创作,《江山如此多娇》这幅巨画(7米×5.5米)基本完成了。周总理很忙,但他还是抽空来关心两次。当创作即将完成时,关老他们专门请总理来提意见。总理看到将近完成的巨幅国画,高兴地走上前和两位画家握手道谢。周总理看了看挂画的墙,发觉画还是小了一点,随后,该幅巨画又由两位画家扩大到了9米×6.5米。由于画扩大了,太阳就显得小了一点。总理又说:“如果这幅画悬挂起来,这个红太阳肯定显示不出她的雄伟,其象征意义也就显示不出来了!”听了周总理的意见后,他们立刻改进,用上了最好的朱砂,把巨画上端的红太阳画得比篮球还要大些。后来周总理看后,高兴地说:“好嘛,这才表现其伟大的气魄嘛!”

毛泽东为画题款

记者了解到,作画前,郭沫若曾对两位画家说:“一定要保持各自的风格,但又一定要使画面求得和谐统一。”所以,虽然关山月和傅抱石的画风分别属于金陵画派和岭南画派,但在创作的过程中两人始终能够相辅相成并尊重对方的擅长。关怡说:“父亲负责画前景的松树和远景的长城雪山,而流水瀑布则由傅先生来画。”

巨幅山水国画创作完成了,只是未题款。周总理说,要请毛主席亲自题字。两画家激动万分,就盼这一时刻的到来。就在他们完成创作后,周总理请毛主席题词,可毛主席正在外地考察,不在北京。但毛主席还是在外地专门提笔写了四幅“江山如此多娇”,并谦虚地说:“仅供选择。”毛主席有个习惯,写得很好的字就会在字上面画圈圈,最后大家选出了圈圈最多的字,组合起来,放大放在巨幅山水画《江山如此多娇》上。

关怡女士告诉记者,毛主席的“江山如此多娇”四幅题字,有一幅送给了关老作为纪念。

1977年,关老无私地将毛主席这幅题字原件捐赠给了中共中央办公厅。关女士说,“现在关山月故居客厅里挂的‘江山如此多娇’是中共中央办公厅回赠的水印复印件,并有中共中央办公厅复制的印章,这是具有历史意义的。

艺术评价

关山月是20世纪后半叶中国画坛上的主流画家之一,他的绘画艺术同中国美术的发展是同步的。关山月绘画艺术的总体特点与20世纪后期中国美术的基本特点是一致的。

这种一致性集中地表现为现实主义创作思想和不断地创新精神。

我们大致可以从三个阶段对关山月的艺术加以研究。

第一阶段,是从30年代末到40年代末。从这一时期的作品中可以看出,关山月继承了中国写意画中水墨为主与古代壁画中人物画的方法,同时明显地吸引了西画的写实手法。

例如,在1939年创作的《拾薪》中器具的造型与景物的空间关系,《玫瑰》一画中对提篮和玫瑰花的形体塑造,都比较写实。在1940年所在地画的《侵略者的下场》中,树干与线杆都用明暗法画出,以表现其体积感。

40年代所画的《嘉陵江码头》、《岷江之秋》、《黄河冰封》及《祁连放牧》等表现场影的作品中,都以焦点透视,造成了较强的空间真实感。这一时期的作品与后来相比,写实性强,较注重形体刻画,而不太强调传统笔墨趣味。

第二个阶段,包括50年代到70年代的约30年间。关山月在这一时期的创作取得了丰硕的成果。画家以饱满的热情,用中国画的艺术形式描绘了广大人民进行社会主义建设的现实生活。他的作品表现了钢铁厂建设、堵海工地、煤都、水库、水电站等热火朝天的建设场景,还表现了幼儿园、渡口、纺线以及山村的各种农作劳动和农家活动。作品充满了浓厚的生活气息和地区色彩。需要特别提到的是画家使一些山水画、花鸟画也具有了较强的社会主义时代感和精神内涵。如《快马加鞭未下鞍》表现我军骑兵部队的英勇迅猛,《春到雁门》表现了北方农民的辛苦劳作和生活的改善,都是以山水画表现较强社会内容的代表性作品。

至于《俏不争春》则是以花鸟画表达热情、活力等精神力量的范例。这些作品是反映一个时代风貌的代表性作品。关山月在这阶段还保持着写实的风格,同时加强了笔墨的表现力和对作品内涵意蕴的扩展和深化。画面比以前更为丰富、厚重,一些作品使用了鲜明的色彩。

从80年代至今是关山月艺术发展的第三个阶段。画家在前一阶段基础上,进一步增加了笔墨、意境等中国画传统在作品中的万分。画家没有放弃写实性,但明显地从传统中汲取了更多的营养。画家用笔更加泼辣、奔放、恣肆,一些画面处理较为简练、概括,另一些画面又显得丰富、蕴藉。在《山泉水清》、《巨榕红棉赞》、《乡土情》等巨幅作品中,整体气势恢弘,细部耐人寻味,有较强的感染力,可谓神完气足。

如果我们把1991年创作的《漓江万里春》与50年前所画的《漓江万里图》相比较,可以清楚地看出,画家对“形”的关注转向对“神”的关注,前者的笔墨意趣也大为加强。这一时期创作的《荔枝图》、《天香赞》等花鸟画作品也比以前简练,笔墨更为精妙,意蕴更为幽深。通过关山月的绘画艺术,似可归纳为如下几个主要的特色:首先,关山月的中国画表现火热的现实生活,作品中饱含着作者的激情和浓厚的生活气息。他的作品特别是第二阶段的作品,体现了毛泽东在《讲话》中所提出的为人民大众所创作和所喜爱的精神,他的作品具有较强的现实主义精神,因而也体现了鲜明的时代精神。

其次,关山月在中国画中融入了写实成分,他的作品绝大多数都具有不同程度的实境感,这是对岭南画派艺术的继承和发展。

第三,关山月于山水、花鸟、人物皆能,尤长于山水。

他以山水画、花鸟画表现较强的社会意义和精神内涵,是对传统中国画的拓展,使中国画在新的时代更具丰富的表现力。在20世纪中国画总体的创新与发展中,关山月以半个多世纪孜孜不倦的探索和所取得的突出的艺术成就成为不可缺少的人物。

人物影响

言及关山月对广州、广东的影响,岭南画家、广州文史研究馆副馆长卢延光就认为应突出三大方面:最突出的是对广东美术、岭南画派的影响力。

1959年,关山月与傅抱石合作了《江山如此多娇》后,进一步扩大了岭南画派和广东美术在全国的影响,让广东美术与京津、江浙两地成三足鼎立之势。

二是促成广东一系列展馆的建设。此前,广东无一岭南画派纪念馆,关山月与黎雄才二老合力,先后促成了岭南画派纪念馆、高剑父纪念馆、陈树人纪念馆、十香园共4大展馆的建成。资金筹措困难之时,关山月曾多次牵头捐出画作,呼吁各方捐赠。

另外,广东艺博院中,有关山月馆等10个名人馆,关山月就为其捐赠了150多幅字画。而在全国一流的广东美术馆,也有关山月促成的功劳。

三是对广东和广州美术教育的影响。1946年,关山月就回到广州,任教高剑父在原春睡花园基础上创办的南中美术专科学校。后任广州市立艺转中国画科主任、教授。1958年起,担任广州美术学院教授、副院长、兼中国画系主任等。后任广东画院院长等。

逾半世纪,关山月都执教于广州,培养出了陈金章 、林镛、史正学、吴泽浩等第三代岭南画派传人。

深圳何香凝美术馆 简介

何香凝美术馆是中国第一个以个人名字命名的国家级美术馆,也是继中国美术馆之后的第二个国家现代博物馆。

何香凝美术馆以收藏、陈列、研究何香凝书画作品为主,亦将关注相关的美术家并对美术史料加以整理、保存,并组织海内外高品位的美术展览与精品典藏,通过对现代美术的学术研究及美术教育的推广等,弘扬中华文化传统,促进我国社会主义精神文明及我国美术界与海外的文化艺术交流。

1995年5月13日何香凝美术馆经中央批准在深圳兴建;1996年3月1日动工;1997年4月建成,1997年4月18日建成开馆。时任中共中央总书记江泽民题写馆名。

美术馆建筑面积5000余平方米。主体采用灰、白两色调,典雅庄重。建筑风格素朴大方,于浓郁的传统文化氛围中体现着现代感,更体现着何香凝先生一生的品格。其建筑设计力求体现何香凝女士一生的品格和庄重、实效、适度的原则。

宽广的广场,与中国民俗文化村西门入口相连接,是人与人交流、活动的生活化空间,也成为该建筑的前奏曲。通过十几个宽大的花岗岩台阶和二十余米长的人行天桥,将参观者一步步引入了馆内。整个建筑采用灰、白两色调,典雅、庄重;外观凹进的墙面与凸出的玻璃盒子形成强烈的对比,长长的狐形墙面上开出长方形的洞口,墙后数十株竿青翠竹随风摇曳。

主展厅之前是一个四合院式的中庭设计,中庭的南北中轴线与人行天桥和主展厅的中轴线相吻合,使该院成为重要的过度空间。中庭三面采用大面积的木棂窗门,摒弃了繁琐的装饰,在简洁、朴素、具有浓郁的传统文化氛围中散发出现代感。

室内设计充分借用外环境的优美景致,当参观者欣赏二楼的展品后,拾阶而上三楼,楼梯的正前方,通透的大玻璃将民俗村的石林借进来,宛若一幅活的山水画。

“天井”中庭,不仅洋溢着东方庭院的逸趣,且使室内、室外互相呼应,从而丰富了参观者的视觉效果。公共大厅等处的屋顶使用了玻璃天棚。在天棚下,游人可见蓝天、白云,通过阳光的照射,建筑映照在地面和墙体上产生的光影,增添了室内空间的趣味性。

美术馆建筑共三层,设有主展厅、副展厅、多功能报告厅、公教活动区、咖啡厅书吧、藏品库、文献库、图书馆、裱画室、办公室、会议室等设施。

它是中国第一个以个人名字命名的国家级美术馆,也是继中国美术馆之后的第二个国家现代博物馆。它坐落在中国改革开放的窗口城市——深圳,毗邻驰名中外的三大文化旅游景区“锦绣中华”、“中国民俗文化村”、“世界之窗”,和民俗文化村西门入口紧相连。

何香凝美术馆以收藏、陈列和研究何香凝先生的艺术创作及艺术文献资料为基本宗旨,亦将关注相关的美术家并对美术史料加以整理、保存,并组织海内外高品位的美术展览与精品典藏,并以策划、展示、收藏、研究优秀的传统艺术、海外华人艺术、女性艺术,整理和保存相关的艺术史文献资料等作为主要学术工作;注重交流、介绍和推广中外当代艺术;通过对现代美术的学术研究及美术教育的推广等,弘扬中华文化传统,促进我国社会主义精神文明及我国美术界与海外的文化艺术交流。

为艺术家和艺术观众、鉴赏家、收藏家提供全方位的服务,与华侨城文化旅游景区一流环境相融合。以舒适、典雅的环境氛围,鼓励人们问津艺术、座谈作品、聆听讲座、参与创作;注重艺术家个人的艺术表达,搭建海内外美术界与广大观众之间的桥梁,使艺术家、艺术作品和艺术欣赏者之间融为一体,从真正意义上推动中国美术事业的大发展、大繁荣。 何香凝美术馆以何香凝艺术作品的收藏、研究、展示为基本学术工作,拥有国内外现存数量最多和最重要的何香凝艺术作品,集中了艺术家长达六十多年创作生涯中的代表性作品及相关文献。既是何香凝艺术创作的完整体现,也是研究何香凝及相关艺术家的重要资料。

建馆以来,何香凝美术馆作为着力推广和传播何香凝艺术和当代艺术的公共艺术机构,创立了“何香凝艺术陈列”“何香凝艺术精品展”(巡展)“深圳国际当代雕塑展”“何香凝美术馆学术论坛”“何香凝美术馆人文之声学术讲座”“全国美术院校油画专业应届毕业生优秀作品展”“两岸四地艺术交流计划”“海外华人邀请展”等核心学术品牌。于2005年创立了以整合海内外当代艺术资源,推动中国当代艺术与国际接轨的“OCT当代艺术中心”。

经过多年不懈的努力,何香凝美术馆已在中国艺术界、学术界和社会上获得了广泛的声誉,建立了当代性、学术性兼具的知识型美术馆的形象,并在国内外产生较好的影响力。作为中央统战部的直属单位,未来工作重心应紧扣时代脉搏,聚焦艺术行业发展,借力深圳先行示范区的区位优势,持续推动美术馆事业的发展。

何香凝(1878.6.27-1972.9.1)女,原名瑞谏,又名谏,广东南海(今广州市芳村区)人。1897年与廖仲恺结婚。1903年夏东渡日本求学。9月与廖一起结识并多次拜访孙中山,决心献身民主革命,并受孙中山之托积极在留学生中进行活动。1908年8月经孙和黎仲实介绍,加入中国同盟会。此后数年,在东京目白女子大学及本乡女子美术学校学习,同时承担收发孙函件等后勤工作,并为孙领导的起义设计绘制过军旗等图案。其在东京寓所成为孙及同盟会骨干会员经常聚会的地方。

相关作品推荐

关山月

关山月