找回密码

![]()

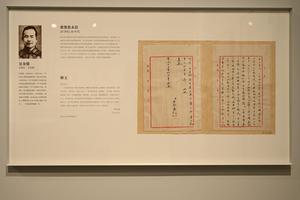

近现代·吴金鼎

认证:齐鲁大学文学院院长

吴金鼎(1901—1948) 字禹铭。山东省安丘县万戈庄人。幼年家贫,由外祖母供应上学,先后就读于安丘德育中学、潍县广文中学(今潍坊二中)和齐鲁大学。1926年考入清华学校 (清华大学前身)国学研究院攻读人类学专业。1930年到中央研究院历史语言研究所考古组任职。其间,参加了河南安阳殷墟、山东章丘城子崖、安阳后岗等著名遗址的发掘。1933年赴英国留学,1937年获博士学位。回国后,先后在云南、四川从事考古发掘和研究工作。抗日战争胜利后,任齐鲁大学训导长、文学院院长、国学研究所主任和图书馆主任等职。

简介

吴金鼎著名考古学家,安丘县宋官疃乡万戈庄人。早年毕业于齐鲁大学,继入清华学校国学研究院攻读人类学专业,爱上考古工作。后到中央研究院历史语言研究所考古组任职,攻读考古学。其间,参加了河南安阳殷墟、山东章丘城子崖、安阳后岗等著名历史遗址的发掘。1933年赴英国留学,1937年获博士学位。回国后先后在云南、四川从事考古发掘和研究工作;抗日战争胜利后,任齐鲁大学训导长、文学院院长、国学研究所主任和图书馆主任等职。

1928年3月至1929年10月,他对山东章丘县龙山镇2.5公里处的城子崖文化遗址发生了兴趣,曾6次前往考察,经发掘、研究,命名为“龙山文化”。这一发掘与命名,在中国乃至世界考古史上有着划时代的意义。1930年至1931年任国立中央研究院历史语言研究所助理员,他与李济、董作宾、梁思永、郭宝钧等人撰写并发表了田野考古报告集《城子崖》,揭开了中国远古文化根源之谜。以大量的资料证明中国远古文化源于本土,有力地粉碎了中国文化“西来说”的谬论,引起了全世界的注目,并得到了公认,为确立史书无载的中国史前文化的面貌奠定了坚实的基础,成为中国考古学史上一座丰碑。

在英国伦敦大学留学时,他博览群书,刻苦钻研,以英文出版了《中国史前的陶器》一书。此书成为当时关于中国史前陶器的最为详尽的著作,是世界各国学者研究中国考古学的必读书目。他获博士学位后,于1937年回国。时值日本侵略军大举入侵,中国考古学面临极为艰难的局面。他先在中央博物馆筹备处,后到历史语言研究所工作。1938年至1940年,他与曾昭燏、王介忱(吴的夫人)到云南大理附近的苍洱考察发掘,发现遗址32处,并主持挖掘了数处,撰写了《云南苍洱境考古》一书,奠定了西南地区史前考古学的基础。

1941至1943年,他在科研经费极为拮据的情况下,坚持对四川彭山汉代崖墓和成都前蜀王建墓进行了清理发掘,对于汉代和五代十国时期的艺术研究做出了卓越的贡献。

他在齐鲁大学任职期间,仍不忘田野考古,亲自讲授《田野考古学》,并编写了考古学讲义。正当他不遗余力地培养考古人才的时候,1948年9月18日,癌症夺去了他的生命。《中国大百科全书考古卷》有他的事迹介绍,称他是最有成就的现代考古学家之一。

生平经历

1901年——清光绪二十七年生。字禹铭,山东安邱人。早年毕业于山东齐鲁大学文理学院历史政治系。

1926年——考进北京清华学校国学研究院,成为第2届36名学生之一,师从任职讲师的李济博士。专题研究题目为《中国人种考》。

1927年——完成国学研究院的课程,但未取得毕业证书。同年,返回母校齐鲁大学任助教,并开始在山东进行考古的实地考查工作。

1928年——3月 24日及4月 4日两次前往山东省章丘县龙山镇作调查,先后发现五铢石范及新石器时代遗址及遗物。

1929年——7月 31日王8月1日、8月 12日至16 日、9月28日及10月9日曾先后 4次再次前往调查龙山镇城子崖的“龙山文化”遗存。同年,获聘任为国立中央研究院历吏语言研究所(史语所)助理员(1929一33),考古组主任为其师李济博士。

1930年——在《国立中央研究院历史语言研究集刊》第1本上发表《平陵访古记》一文,记录了1928—29年间,他6次踏查龙山遗址的经过和重要的考古发现。同时也在《国闻周报》第7卷33期中发表了《斯坦因敦煌盗经事略》一文,对斯坦因(Aurel Stein)于1906—08年间第2次来华将甘肃敦煌石室藏经篡取而去一事,文中向国人揭示了斯坦因所宣称为着考古和地理等目的而来,只是一种虚伪和自欺欺人的说法。

1930年秋,史语所派他前往山东东部距龙山60里的临淄进行考古调查,发现一些石器和黑陶碎片,与龙山出土的同属相同类型,并论证黑陶的发现并不仅限于龙山一处。

1930年10月18日与李济视察龙山遗址,从此后“黑陶文化”被学术界广为重视。

1930年1l月 7日至12月7日间,与李济、董作宾、郭宝钧、李光宇和王湘等人展开了龙山镇城子崖的第1次发掘工作,出土大批黑陶及占卜用的兽骨。

1931年1月,在《中央研究院院务月报》第2卷7期发表了《龙山城子崖实物整理报告书》。2月2日至5月12日间,与李济、董作宾、梁思永、郭宝钧、刘屿霞、李光字、王湘、周学英等参加了河南安阳殷墟的第4次发掘。获字甲751版,字骨31版,共782版,兽骨刻辞1件,器物共二百余箱,在小屯村北亦发现殷人居住穴洞。后冈亦发现甲骨文正版,足见般墟范围不限于小屯村。其中四盘磨及后冈两处工作地点,他都是主要的发掘者。

1931年印行了《山东人体质之研究》一书,列为史语所专刊甲种之七。

1932年——4月1日至5月31日问,与李济、董作宾、刘屿霞、王湘、周英学、李光宇等再赴安阳进行第6次发掘,获得字骨1版,发现可分三期的建筑遗迹、充整的殷代饮红炉灶、房屋的基础,及陶、骨、石、蚌等器物百余箱。其中候家庄高井台子、四面碑、王裕口及霍家小庄等多处工作地点,他都是主要的发掘者。

分别在河南浚县大乔店和辛村发掘,前者出土大批铜器。后者也出土了黑陶。

1932年冬,他再于津浦铁路临城车站附近发现一处包含黑陶和石器的遗址。

1933年——7月,获山东政府的奖学金,入英国伦敦大学研究院从叶慈教授(Prdessor W.Perceval Yetts)修读博士学位。同年在李济主编的《安阳发掘报告》第4期上发表懒记小屯逸西之三处小发掘》一文(按:作于1932年6月)。

1933年冬,跟从英国的埃及考古学泰斗彼特里教授(Professor F.W.Petrie)在巴勒斯坦做发掘工作。

1934年一与傅斯年、李济、董作宾、梁思永、刘屿霞合著的《城子崖》出版,是我国早年关于“龙山文化”的一部重要发掘和研究报告,列为史语所中国考古报告集之一。

在伦敦中央高等工业学校实习原始制作陶器的方法。

1935年——获大学的中国委员会(ChinaCommittee)奖助金,于夏季期间返回中国考察最新出土的陶器,持别是史前的陶器,数量达数万片。10月在英国伦敦完成《高井台子三种陶业概论》一文。

1936年——在史语所专刊之十三《田野考古学报告》第1册上发表《高井台子三种陶业概论》一文。文中说明高井台子遗址内包含类似积累的三叠层文化层,上层为灰陶、中层为黑陶,下层则为彩陶。

1937牟——获伦敦大学博士学位。

1938年——博士论文(“Prehistoric Pottery in China”《中国史前的陶器》获伦敦大学出版基金,Sir Percival David,Bt.及Mr·George Eumorfopoulos资助,在伦敦出版成书,亦成为早年外国人研究中国史前陶器必备的参考书。

离英返国,因适值抗日战争关系,史语所巳迁长沙;后史语所辗转间迁往昆明,期间协助李济对安阳殷墟出土陶器的全部典型标本进行了审查。

获任国立中央博物院筹备处专门委员。

1938年11月15日至1940年6月,在云南大理境内做考古工作,史语所与国立中央博物院筹备处及中国营造学社合组“苍洱古迹考察团”,任团长,负责调查苍山洱海一带的史前遗迹调查,期间发现了32处遗址,并主持发掘了马龙、清碧、佛顶甲、佛顶乙、中和、龙泉、白云等多处遗址,为西南考古奠定下基础。

1941年——任史语所副研究员。

史语所与国立中央博物院筹备处及中国营造学杜合组“川康古迹考察团”,任团长。是年春至1942牟12月9日,两年间曾先后发掘寂照庵、石龙沟、丁家坡、豆芽坊沟、李家沟、王家沦、寨子山、陈家土扁等处,乒发掘崖墓77座、砖室墓2座,阐明四川特有的一神墓葬制度。其间一起共事者有夏柔、曾昭燏、高去寻、陈明达、王介忱等。

1942年——任史语所技正(1942——44)。

与曾昭燏、王介忱合著的《云南苍洱境考古报告》由四川南溪国立中央博物院筹备处出版。

1942年3月7日彭山崖墓发掘工作结束后,与赵青芳二人一起对牧马山的汉墓进行发掘。共发掘大墓7座,其中砖室墓2座、土坑墓 5座。

1943年——史语所与国立中央博物院筹备处、四川博物馆及中国营造学社(按:已经成为博物院之一部)合组“琴台整理工作团”,任团长。主持成都抚琴台前蜀高祖王建墓“永陵”的第二阶段发掘,自3月1日至9月 21日间,负责前室和中室的发掘工作,成绩辉煌,对于唐末五代的艺术史,有极重要的贡献。

1945年——抗战末年,激于爱国的热诚,曾一度从戎,加入军事委员会,任四川新津美国空军第2招待所主任。

1946年——3月,在重庆参加教育部召集的全国各大学复员会议,并应其母校齐鲁大学的邀请,返回济南,主持学校复员之事。在校内曾先后兼任校长室西文秘书、训导长、文学院院长、国学研究所主任、历史学教授兼图书馆主任等职,直至去世前再没机会参予田野考古工作。

1948年——因胃癌入北平协和医院就医,由于病入膏育,返济南不久即因癌病于9月18日在齐鲁大学辞世,终年48岁。

全部展开-

中文名吴金鼎

-

英文名

-

性别男

-

国籍中国

-

时代近现代