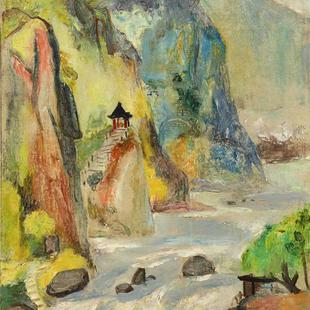

尺寸:79.5×58cm

关汉兴旧藏,现为亚洲重要私人藏家所藏。

自1971年石门水库建成之后已没入水下,仅余十七方东汉至明清时期的摩崖石刻被移至汉中市博物馆。面对如斯雄奇景观,关良在本作亦一改构图习惯,立足褒水一端观察远方对岸,以将险要的山势全景尽收眼底,画布亦以直立形式呼应国画中堂,让远景的山峰矗立于正中,将观众视线率先聚焦于上半,再沿着驿亭栈道顺势而下,连接从中右方进入画面的滚滚河水。

为了突显山势高峻,良公刻意让主峰与画面顶端仅留一丝夹缝,背后以更远处的山脊线阻挡天际,不仅隐然呼应太白诗境,更对接北宋大山大水格局;与此同时,艺术家发挥油画之所长,利用鲜明亮丽的青绿、靛蓝与明黄色彩主导画面,予人开阔辽廓之感,着色方面则似有意利用油彩达至山水皴法的艺术效果,突显山岳的嵯峨嶙峋。良公为人温润如玉,作品素以不火不燥的气质著名,然而面对雄奇风光,下笔亦不禁豪迈壮阔起来,写下如此风景绝唱。

《褒城石门洞》最早在1957年11月朝花美术出版社出版的关良画册出现,此本画册发行量甚少,实物极为难得,但从数据图片中,仍然可见本作以当年高标准作全页印刷,可知其诞生不晚于五〇年代,其尺幅达79 x 58 公分,堪称当时良公最大尺幅的风景油画;及至八〇年代,关良创作出另一尺幅135.5 x 134公分的《石门洞》油画,并于1984年于上海美术馆个展中展出。若比较两者,即可发现《石门洞》是以本幅《褒城石门洞》为基础发展而成。

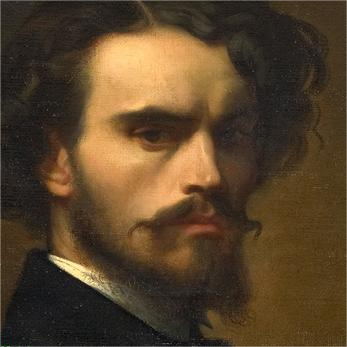

关良

关良